Leçon des volcans

- Résumé

- Abstract

« ¡Que se vea la tierra volar, encenderse el mar

Subir el abismo, y el Ciel caer! »

Antonio de Literes, Jupiter y Semele

Ma fréquentation des volcans m’a fait découvrir des modèles naturels impressionnants, dont l’approche bouleverse fréquemment nos outils d’analyse face à des données hors de nos mesures. Cependant, en dépit de ces difficultés, j’ai pu, grâce à quelques scientifiques, observer certains phénomènes, en dessiner les cycles et courbes dynamiques, et me risquer à la notation d’effets acoustiques provenant de l’Etna, du Piton de la Fournaise, etc., tout en sachant que je n’en percevais que la part audible (comme on évoque la part émergée de l’iceberg). Persuadé, comme Gauguin, que « devant la nature elle-même, c’est notre imagination qui fait le tableau », j’en espérais moi aussi le bénéfice pour la musique…

Par ailleurs, bien que réduites aujourd’hui au rang des « risques majeurs », ces « montagnes de feu » qui ont modelé diverses cosmogonies et nombreuses légendes, ne cessent pourtant d’interroger les rapports de l’homme et de l’univers.

À côté de quelques rares ouvrages musicaux, cet article présente plusieurs de mes œuvres qui à leur tour, se ressourcent d’effets volcaniques inouïs et en réactualisent les mythes.

Plan

Texte intégral

« L’art se trouve dans la nature,

et celui qui est capable de le lui arracher,

celui-là le possède.»

Albrecht Dürer

Depuis les années 1970, j’ai eu la chance d’approcher l’Etna, le Merapi, le Popocatepetl et quelques autres « montagnes vivantes », d’ici ou d’ailleurs. Ces découvertes, de même que les légendes qui en décuplent les mystères – de la cordillère mésoaméricaine jusqu’à l’archipel indonésien –, ont remodelé mes regards et écoutes de la nature et du monde. Quoi de plus impressionnant en effet que le volcan ? Et de plus stupéfiant encore, quand on pense que cette « bouche du monde » ne représente en réalité que l’épiphénomène des vastes mouvements terrestres ? À l’enivrante beauté qui se dévoile entre brumes et fumées, constamment changeante et polychrome, se joint la troublante fascination de cratères insondables, de lave bouillonnante. En rouge, bleu et cendres, les entrailles de la terre surgissent et, en un clin d’œil, sous un ciel de feu, se pétrifient. Avec cette perpétuelle Genèse, tous les fantasmes de la vie, de l’amour et de la mort sautent à la figure des peuples qui côtoient et vénèrent ces géants de la nature comme évidente manifestation des dieux. Sur la scène tremblante du monde, les indigènes aménagent leurs danses, affûtent leurs voix, construisent leurs mythes. Entre tourmente et passion, les tambours éructent et grondent comme lorsque Héphaïstos, le « dieu boiteux », artiste et ami des Cyclopes, forgea la première femme, au cœur de l’Etna, une Pandore littéralement dotée de tous les dons (Pandora) : beauté, grâce, persuasion, habileté1 !

Beaucoup d’autres mythes ou légendes volcaniques contribuèrent aux fondements de nos civilisations. Feront naître de nombreux ouvrages littéraires ou philosophiques, d’Hésiode et Platon jusqu’à Malcolm Lowry, mais aussi des films, de L’Explosion de la montagne Pelée (Ferdinand Zecca, 1902), jusqu’à Stromboli (Rosselini, 1950) ou Les Rendez-vous du diable (Haroun Tazieff, 1958). Mais curieusement, à l’exception de quelques compositeurs baroques (Haendel, Rameau) et modernes (Vincent Paulet, Yann Robin), le volcanisme n’a pas suscité beaucoup d’œuvres musicales. Il est vrai qu’un cataclysme comme celui de Santorin peut donner du fil à retordre (je pense à de Falla), car de l’observation jusqu’à la partition, les sentiers sont escarpés et tortueux. Et si le musicien en veut restituer les impressions, de quel solfège, de quelles images sonores dispose-t-il ? On peut d’ailleurs se demander s’il perçoit aujourd’hui le volcanisme avec la même acuité, quand les sciences modernes en expliquent la plupart des manifestations ; si la volcanologie n’a pas estompé l’étrangeté radicale, fait taire les anciens mythes et croyances, désagrégé les mélopées qui rythmaient chacun des rituels environnants. Pourtant, bien que réduites au rang des « risques majeurs », les « montagnes de feu » ont-elles jamais cessé d’interroger les rapports de l’homme et du cosmos (en l’occurrence fondamentalement chaotique) ? Méditer sur ces rapports, n’est-ce pas entrouvrir les stores du rêve, du penser et du créer ? Ou simplement du vivre ? À l’inverse, le mépris de la nature, aujourd’hui devenu réellement critique, ne signe-t-il pas aussi le déclin des civilisations ?

Illustré de quelques partitions, cet article s’appuie principalement sur une « écoute poétique » (I. Prigogine, La Nouvelle Alliance, Métamorphose de la science, p. 393) du monde volcanique, sans souci d’exhaustivité. Au-delà des sciences exactes, de la musicologie ou de l’anthropologie, ces réflexions se veulent objet de recherche en soi, et se situent du côté du sensible, en dehors de tout dogmatisme. Comme Albrecht Dürer, je suis persuadé que « l’art se trouve dans la nature», mais aussi que nous ne l’en « arrachons » qu’au travers de l’imaginaire et des songes (partie I). Car cette nature est si exceptionnelle, si imprévisible qu’elle paraît narguer le riverain comme le volcanologue (II). Défiant la pensée elle-même, elle suscite des constructions mentales et des mythes non moins exceptionnels (III), et où filent systématiquement des métaphores amoureuses et guerrières (IV). Le mythe étanche notre soif de savoir, comble les vides de la science et de tous les Faust, avec un dynamisme poétique irremplaçable. Sur la pointe des pieds, le plaisir surplombe les gouffres du doute, et le plongeon dans l’imaginaire fera rejaillir finalement une création, terrible mais irrésistible, à l’image du volcan (V).

La nature et les songes

« À l’heure où ce bois d’or et de cendres se teinte

Une fête s’exalte en la feuille éteinte :

Etna ! c’est parmi toi visité de Vénus

Sur ta lave posant ses talons ingénus

Quand tonne une somme triste où s’épuise la flamme. »

Mallarmé, Le Faune

La nature exerce des pouvoirs de fascination comparables en bien des points de vue à ceux de l’amour, ce que trahit un même vocabulaire où se mêlent séduction et angoisse – comme en témoigne Le Faune de Mallarmé, ici en exergue. Je suis moi-même séduit par les grands espaces, de l’intrigante forêt vierge du Mato Grosso amazonien jusqu’au « Triangle d’or » asiatique, et plus encore par les volcans et leur aspect constamment changeant. Sans doute ai-je un peu gardé mon âme d’enfant (l’in-fans, celui qui n’est pas encore muselé par le langage et la raison) devant ces grandioses spectacles de la nature. Ou, comme un adolescent découvrant les premières sensations de l’amour, je n’ai pu résister aux charmes du Merapi dont les rougeoiements illuminaient les Bouddha gardiens de nos veilles au sommet du grand temple de Borobudur, à Java. Comme les riverains ou les volcanologues audacieux, comme les historiens ou les créateurs de mythes, en m’approchant des montagnes fumantes, j’ai compris une double leçon : et la puissance démesurée de leurs mouvements et, face à elle, la précarité de la condition humaine. Katia Krafft parlait des amours « volcanophages » de son mari peu avant leur disparition tragique sur le mont Unzen, le 6 juin 1991 au Japon. Il est vrai que l’envoûtement de tels paysages, à chaque fois uniques et aussi irrationnels que l’élan amoureux, l’emporte parfois sur les risques encourus. Devant les dangereuses « sculptures de Vulcain », je partage les images de Claudine Mulard inspirées des laves en torsade du Kilauea (Hawaï). C’est « du Kandisky, écrit-elle, mâtiné de Botero, le tout passé au four très chaud » (Le Monde du 11 août 2003).

Avec l’ascension – quasi rituelle – de plusieurs volcans, de l’Etna sicilien jusqu’au Rinjani de Lombok, du Penandjakan au Bromo de Java, ou par l’approche plus timide du Popocatepetl mexicain ou du Gunung-Agung balinais, j’ai découvert peu à peu les légendes qui les accompagnent encore de nos jours. Il n’est pas étonnant en effet que ces lieux de vie et de mort fassent naître toutes sortes de commentaires, éveillent les fantasmagories les plus oniriques. Tertullien, par exemple, désigne le Vulcano italien comme la « cheminée de l’Enfer », tandis que les Islandais imaginent avec l’Hekla la « porte » d’un autre Enfer. Le Merapi, amoureux de la princesse de Jogjakarta, livre à son rival le Semeru une bataille digne des premiers Titans. Le Nyiragongo (Congo) fait mijoter la « soupe du diable » pour garder les ancêtres prisonniers en son cratère. Popocatepetl lutte contre les ennemis de l’empire Aztèque pour obtenir la main de la Linda Ixtla, etc.

Nu couché, ciel de feu et les flûtes de Milomaki

« La chair du ciel, nue, saignait aux franges du jour. »

Takis Theodoropoulos, La Part du ciel

Le Trio d’argent, hôte privilégié de l’Amérique latine, m’avait demandé de travailler pour le spectacle « El horizonte » et suggéré dans le même temps d’inscrire l’ouvrage dans les « paysages » (historiques, géographiques ou mythiques …) du Mexique. À côté de réflexions sur mes propres « expériences naturelles », deux mythes indiens, revisités pour ce projet, ont retenu particulièrement mon attention : celui de Milomaki pour les voix et flûtes, et celui de la « femme couchée », pour les volcans.

Outre leur irremplaçable dynamisme poétique, les grands mythes ouvrent le paradis des origines où nature et culture ne faisaient qu’un. Les Indiens Yahuna célèbrentl’harmonie de cette fusion en vénérant Milomaki, le grand inventeur de la musique. Dans un manuscrit nahuatl du XVIe siècle, cité et commenté par Eugen Drewermann, Tezcatlipoca, le « dieu étoilé », décrit l’événement :

« Vent, la terre est lasse du silence.

Elle a la lumière, la couleur et les fruits,

Pourtant il lui manque la musique […].

Quand les musiciens s’éparpillèrent sur la terre

et que le bonheur fit son entrée,

alors le vent oublia ses plaintes et chanta,

en caressant les vallées, les forêts et les mers » (p. 53-56)

Sorti de la « maison aquatique », le petit garçon Milomaki chantait de façon si merveilleuse que tous accouraient pour l’entendre et le voir. Mais revenus chez eux, tous ceux qui l’avaient entendu et mangeaient du poisson, tombaient raides morts. Alors les proches des victimes saisirent Milomaki et le sacrifièrent sur un grand bûcher. Les flammes emportèrent l’âme du jeune chanteur jusqu’au ciel. Mais peu après, un arbre magnifique, le premier palmier paschiuba, naquit de ses cendres. À partir de son bois, on fabriqua de très grandes flûtes qui imitèrent à s’y méprendre les airs les plus divins de Milomaki… On peut rapprocher ce mythe de ceux de Pan ou Marsyas. Pan, le dieu des bergers aux pieds de bouc, a inventé lui aussi la flûte. Et Marsyas, le satyre phrygien joueur d’aulos, ose se mesurer à Apollon, le maître à la lyre d’or. Le roi Midas, qui donna sa préférence au sauvage, sera sur le champ transformé en âne tandis que l’aulète, écorché vif par Apollon, subira un châtiment à la mesure de son grand talent. À l’encontre des cordes vibrantes qui marquent la supériorité d’une culture au diapason des dieux, donnant la préférence à la rationalité et à la beauté « lisse » (glabre et polie) apolliniennes, l’instrument à vent reste lié à l’animalité (le bouc, l’âne), à la monstruosité fantaisiste,« poilue »2 (le satyre) et barbare (un Phrygien). La musique, comme toute la vie, n’est pas seulement l’affaire du cerveau gauche et du rationnel ; dans le « concert » qui unit l’homme à la nature, les flûtes, ainsi que les voix – même rugueuses – jouent un rôle tout aussi déterminant.

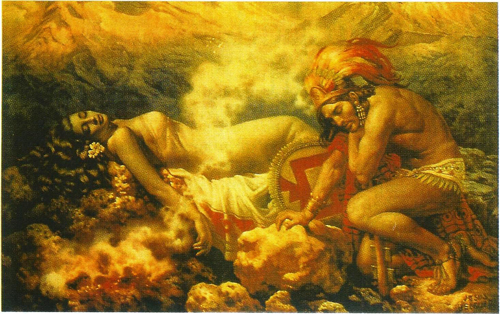

Nu couché, l’amour et le feu d’Ixtaccíhuatl

http://ducol.net/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=66&Itemid=206

« Je flambe dans le brasier à l’ardeur adorable »

Apollinaire

C’est toute la nature, l’air, le feu, le souffle, qui pénètrent la flûte. C’est ce qu’écrivait Djalâl al-Dîn Rûmî (XIIIe siècle) : « La plainte de la flûte est non seulement l’air, mais aussi le feu. Celui qui est privé de ce feu est comme fou. C’est le feu de l’amour qui donne son âme à la flûte […]. La flûte est la confidente des amants malheureux ». Le feu dont parle le mystique persan est celui de l’amour, et le feu des volcans en donne une troublante idée. Empruntant quelques motifs à la légende de la « mujer acostada », mon œuvre Nu couché, ciel de feu (2004) fera surgir de semblables images. Ce mythe – qui est un peu la version aztèque de notre Roméo et Juliette – conte les amours malheureuses de Popocatepetl et Ixtaccíhuatl.

Il y a très longtemps, le royaume d’un vieil empereur aztèque subissait les affronts ravageurs de tribus ennemies. Triste et meurtri, le monarque promit d’offrir en mariage son unique et très chère fille la linda (jolie) Ixtla à celui qui réussirait à défaire ces hordes guerrières. C’est ainsi que le vaillant Popocatepetl, qui avait croisé les regards de la belle princesse, s’élança dans un combat impitoyable et décisif. Du cœur de ses ennemis transpercés jusqu’au dernier, on vit s’échapper une âme obscurcie. Cependant, un des généraux de l’empire, jaloux et plein d’ambition, courut vers l’empereur pour annoncer la victoire de son armée en même temps que… la mort du jeune héros, Popocatepetl. À cette nouvelle, Ixtla défaillit et exhala son dernier souffle dans les bras de son valeureux amant arrivé trop tard. Alors Popocatepetl fit construire deux immenses pyramides, déposa le corps d’Ixtla sur l’une d’elles et se hissa lui-même sur la plus haute pour admirer la « femme couchée » jusqu’à la fin des temps. On surveille encore les deux géants de la nature qui portent le nom des amoureux mythiques et dominent Mexico à plus de 5000 mètres d’altitude. Car le feu de ces héros figure l’image sublime de nos amours, « l’orgasme, la culmination de la jouissance brûlante […], l’achèvement du désir » (Pascal Quignard, 1994, p. 238). Des fumerolles rougeoyantes sur le manteau neigeux de l’Ixtla dessinent parfois des traces, éloquentes pour certains, indéchiffrables pour d’autres. La silhouette des deux volcans mexicains fait encore renaître les héros de ce mythe sur la palette un peu naïve de Gerardo Murillo. Peut-être pour en calmer les effets…

Si mon spectacle ne fait que des allusions au mythe – un des plus célèbres dans tout le Mexique –, en revanche, j’ai essayé de traduire avec mes sons et mes mots le rituel des Indiens aztèques qui « gravissent les flancs de la femme couchée » et « boivent sans fin les amours de Popocatepetl », aménagent leurs danses, et tout au long de l’année, affûtent leurs voix et souffles pour respirer aux rythmes et couleurs des volcans.

Pythagore disait que le souffle des volcans était à divers degrés responsable des éruptions. C’est aussi ce qui fait dire à Ovide :

« Ou bien la terre est un être animé, qui vit et dont le souffle se manifeste en nombre d’endroits par des exhalaisons enflammées […] ou bien des vents légers se trouvent comprimés dans le fond de ses antres et projettent rochers sur rochers, avec une matière contenant des germes de flamme » (Les métamorphoses, p. 380)

Le début de Nu couché, ciel de feu joue précisément sur le souffle. Le souffle des flûtes basses et des voix (pré-enregistrées), colorées par diverses amplifications et transformations électroniques, illustre si l’on veut les propos d’Ovide. Mais c’est aussi comme le « Qi » des chinois, le souffle des origines, le souffle inouï de l’âme. Cette âme, dont le sens s’est aujourd’hui liquéfié, représentait encore au XVIIe siècle le cœur et l’intelligence, tout ce qui constitue un esprit sensible, unifié. On peut dire, sans mysticisme, qu’une belle âme, habitée par le Qi ou l’anemos des sages, goûte à une sérénité d’ordre cosmique…

Tout le début de mon œuvre, avec ces souffles et rythmes quasi étales, peut évoquer certains paysages, visuels et sonores, propres aux volcans, et spécialement ces moments fugaces où, à travers les voiles de brumes « laiteuses ou transparentes » surgit en un clin d’œil une « image stupéfiante comme un air obsédant… »3. Cette épiphanie de la beauté, je l’ai moi-même consignée sur mes carnets après une nuit quasi solitaire au sommet du temple de Borobudur4. Mais de fait, seul un « vocabulaire musical » me semblait à la mesure du prodige, à la hauteur d’une émotion première, antérieure au langage, parfois pétrifiante comme le regard de Méduse. Je restai plusieurs fois sans voix devant le spectacle de la prompte métamorphose d’un magma visqueux, impalpable et informe en pierre dure et définitive. Transmutation à rebours de la Galatée de Pygmalion !

Un vocabulaire musical

« Un chant dort dans toutes les choses qui rêvent perpétuellement,

Et le monde commence à chanter, si tu trouves le mot magique. »

Joseph von Eichendorff

Ce « vocabulaire musical » qui caractérise le chant et les jeux vocaux des anciens rituels précède tout langage structuré, et la vocalisation, privilégiée en ces circonstances, reste en deçà des systèmes rationnels du discours. J’ai ici partiellement constitué ce « vocabulaire » à partir de noms de volcans qui sourdent peu à peu, rythmés par les instrumentistes eux-mêmes (équipés de micros de contact). En agençant la liste de ces montagnes sacrées selon des critères purement phonétiques, j’ai mis en valeur des sonorités parfois mystérieuses, parfois métaphoriques. Toujours onomatopéiques. Les effets des plosives, fricatives et autres consonnes labiales ou vibrantes grossies à la mesure des mouvements et éructations qui ébranlent les entrailles de la terre, font jaillir « des dieux de lave », attisent le désir de faire corps avec la nature, avec l’autre.

« Slamet, Sumbing, Emi-Koussi

Vesuvio, Arjuna …

Gédé, Pelé, Penandjakan

Et Kelimutu

Batok, Apo, Krakatau …

Lawu-Lawu, Gunung, Agung, Batur, Rrrr… »

Égrenés à la façon des généalogies, ces noms, comme ceux des ancêtres, sont soulignés et plus souvent relayés par les instruments. Je donnerai ci-après davantage de précisions en ce domaine avec Atitlan, en bleu et cendres. L’énumération quasi incantatoire de ces volcans ponctue le déroulement musical – comme souvent dans la rhétorique baroque – et prolonge les allusions au mythe auquel il redonne vie. Certes, des lambeaux de phrases (mexicains ou français), parfois à peine audibles, alimentent également ces « allusions » qui s’impriment sur la toile de fond que constitue le mythe. Il n’en fallait pas davantage pour ébranler la mémoire des auditeurs mexicains familiers de la« femme couchée ». Pour y contribuer, j’ai également fait en sorte qu’au milieu de ces fragments et multiples allitérations, l’auditeur prît une part active au spectacle et partageât le jeu final du premier flûtiste remontant lentement les marches du théâtre, à travers le public. Comme happé par le rituel des Indiens, le musicien, lui-même « pris aux charmes de l’enivrante Ixtla au sein d’émeraude », gravit les flancs de la « femme couchée », puis s’interrompant :« Je brûle… el fuego… me brûle… je… ardo… », dit-il, dans les silences qui isolent les derniers sons de sa flûte.

Impressions de Borobudur

Les pigments de la chair nue et des fantasmes ne

Faisaient qu’un

Leurs teints s’enchaînaient dans une continuité sans faille.

*

Sous l’intimidante vigilance de Bouddhas flasquement assis

Dans une brillance marmoréenne

L’écheveau du temps se grippait

Immense – couleur Soulages –

Le ventre de la nuit retenait son souffle

*

À peine esquissés les sourires de Bottisatva

Forcent l’apnée du visiteur transi

Ses tempes ondulent au rythme accéléré des caisses claires

Quand dans l’obscurité point le clou du spectacle

Soudain avec « le père de l’aurore aux paupières de neige »

Des tourbillons inouïs me portent jusqu’aux nuées de Mésomède

*

Dans la confusion du sang volcanique le disque de Phoebus

S’immole un instant (Josué y aurait-il contribué ?)

–dieu rougeoyant nietzschéen –

Au sommet d’un stûpa tendu vers le ciel

Dieu égorgé

*

Appoggiature de l’unité parfaite

Fondue en un accord « inclassable »

Si ce n’est dans l’orgasme des songes

Une nature exceptionnelle

« Vus de la lèvre, ces effondrements surprennent et effraient,

mais le spectacle en est d’une puissante grandeur… »

Haroun Tazieff

L’étymologiehabituelle, et notamment celle de Littré, considère le volcan comme le lieu désigné de Vulcain, le dieu du feu souterrain. Mais certains philologues démontrent que le latin ancien ne connaissait pas ce terme qui n’apparaîtra qu’au XVe siècle. Volcan ou bolcan, mais aussi bulcan ou bucan serait la montagne à rumeur, la montagne à fracas… Ce fracas s’exprime de façon gigantesque et de manière toujours diversifiée. Des images et textes extrêmement variés tentent de fixer (immortaliser ?) les effondrements de laves incandescentes du Merapi (Java), les nappes de gaz et pluies acides du Benbow (Vanuatu), les tonnes de soufre émergeant du Kawah Idjen (Java) depuis des millénaires, constamment changeants…

Gigantisme et diversité

Les plus anciens écrits témoignent de phénomènes volcaniques dont l’ampleur démesurée des explosions et secousses ont bouleversé et transformé le regard des riverains et poètes, de Pline le Jeune à Alexandre Dumas (je me souviens du Capitaine Arena), questionné les historiens et savants. Tous, d’Hésiode jusqu’à Katia Krafft, sont subjugués ou terrorisés par le gigantisme de ces « montagnes de feu ». Mais si Dumas n’a pas connu le géant Klyuchevsky (Kamtchatka) qui s’affale sur une centaine de kilomètres, en revanche, David Johnston qui surveillait les caprices du mont Saint Helens, disparut corps et biens dans l’éruption de mai 1980 qui dégagea une énergie 27 000 fois supérieure à celle provoquée par la bombe d’Hiroshima ! Peu de temps après, le Nevado del Ruiz éliminera de la carte colombienne la ville d’Armero, ensevelissant 25 000 personnes dans un linceul de tephra (cendres et blocs volcaniques). C’est bien cette activité volcanique et la puissance symbolique des mondes souterrains qui ont dû mobiliser le compositeur Yann Robin (né en 1974) pour Vulcano, une « création fleuve de trente-cinq minutes, convaincante d’énergie et d’autorité », ainsi que l’écrit Christian Wolff5. 6.

Exactement contemporaine de Vulcano, la partition orchestrale de Vincent Paulet (1962) s’intitule Volcaniques, mais son auteur explique que le titre n’est survenu qu’après coup, « pour rendre compte de l’essence spectaculaire, virtuose, agitée » de l’œuvre. Ici, plus que chez Robin, le hasard semble davantage muselé, la forme aussi bien que l’expression mélodique ou harmonique contribuant à traduire des émotions, certes « spectaculaires », mais sans doute moins audacieuses. Les motifs souvent chromatiques et redoublés sur deux, trois ou quatre octaves – comme les « mutations » d’un grand orgue – parviennent à un très puissant cluster de 12 sons, qui s’appuie cependant sur la base solide d’un accord de si bémol majeur/mineur (voir exemple p. 87).

C’est peut-être aussi la vision plus subjective d’un artiste qui se projette lui-même dans le paysage : « Même si nous feignons de l’ignorer, écrit-il, que ce soit par inconscience ou élégance, c’est sur un volcan que nous marchons. Cette métaphore du volcan peut également renvoyer à l’agitation d’un monde intérieur en perpétuelle ébullition ». Cet aspect symbolique ouvre, me semble-t-il, une perspective métaphysique et la possibilité pour l’homme de surmonter in fine les menaces de ce monde. Avec les diverses étapes que représentent ses trois mouvements, la partition fait alterner « inquiétude latente et violence tellurique […], n’excluant pas une expression jubilatoire (celle du vivre dangereusement) analogue à la jouissance esthétique… »7. http://www.vincentpaulet.com/spip.php?rubrique4&lang=fr Repoussant et parfois excitant, le hasard des éruptions (un substitut des caprices divins ?) s’avère donc stimulant pour certains. Les récentes découvertes confirment cette nature chaotique, et, qui plus est, nous apprennent que le volcanisme est mécaniquement lié à la tectonique des plaques, si bien que l’ensemble quasi indissociable de ces ébranlements apparaît de plus en plus considérable. La planète entière est ainsi soumise à des mouvements difficilement contrôlables dans le temps et l’espace prométhéens qui les régissent. Je n’ai plus qu’à rire de ma précarité et oublier les œuvres « immortelles » de notre merveilleuse humanité qui, elle, n’existe que depuis le dernier quart de millième de l’âge de la Terre, avant d’expliquer les humeurs et foucades de ces monstres goyesques qui nous auront à peine vu passer !

Des images …

« Je vis alors les flammes s’avancer, laissant derrière elles l’air tout coloré,

et elles avaient l’aspect de longs traits de pinceau. »

Dante, Le Purgatoire, XI, 94

Outre leur gigantisme, les volcans sont tellement multiples et leurs types tellement nombreux et colorés, tellement versatiles et changeants, qu’on a désormais tendance à abandonner les vieilles catégories. Un même volcan peut très bien se réveiller après une longue cure de repos (comme le Puy de Dôme, né il y a 10000 ans et rendormi récemment, au Ve millénaire avant J.-C.), sortir de sa léthargie et produire successivement, d’une éruption à l’autre, des coulées visqueuses ou liquides, des explosions de magma en fusion, des jets de cendres, etc. Avec les siècles, il se transformera en vieillard paisible ou bien, dans l’espace de quelques heures, il pourra surgir au milieu d’un lac de cratère et, comme le Gunung Baru de Lombok, s’élever au mitan du XXe siècle, à près de 3000 mètres. On comprend que Pietro Fabris, qui accompagna Lord Hamilton dans ses explorations du Vésuve, et bien d’autres peintres rougissent d’envie en contemplant des couleurs qui d’un instant à l’autre franchissent les plus subtiles gammes de l’arc-en-ciel. Du noir vitreux de l’obsidienne jusqu’au jaune orangé des palagonites de l’Erta’Alé, ou les bruns rougeâtres de l’hématite islandaise. Pour en saisir la riche palette, toute une iconographie (peintures et gravures), de l’Antiquité jusqu’à Gerardo Murillo, gomme ses frontières entre réalité et fantasmes. Les dessins de Riou, par exemple, ont fait rêver les nombreux lecteurs du Voyage au centre de la terre, la célèbre fable de Jules Verne. Produits indistincts de l’observation et de l’imaginaire, ces représentations n’en sont que plus suggestives. Les photos de Jean Robert, qui s’est aventuré aux abords de l’Erta’Alé (Éthiopie) et son fameux lac de feu8 aux teintes jaunes, noirs et rouges, pourraient s’exposer à côté des Dali les plus surréalistes. On trouve aussi de splendides effets de couleurs – du Thingvellir ou du Vatnajökull – dans le livre de Jacques Durieux et Philippe Bourseiller intitulé Des volcans et des hommes. Concernant la filmographie que j’ai par ailleurs déjà mentionnée, je dois indiquer les remarquables images (et enregistrements) que m’a fournis Frédéric Lecuyer pour le spectacle d’Atitlan, en bleu et cendres. À leur tour, mes titres arborent des couleurs entre nature et culture (Nu couché, ciel de feu, Le Volcan de l’Effroi…), matière de peintres, brute ou construite (Anthropométrie sans titre, ou Fantasmes en rouge…).

… Et des textes

La silhouette de la Bocca Nuova, surgie comme un adolescent frondeur au printemps de 1968, a également fait mûrir mes Espaces etnéens, pour piano et percussion (2011).

http://ducol.net/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=86&Itemid=297

Véritable tuyau d’orgue de 350 mètres de long sur à peine 8 de diamètre, la Bocca Nuova (jouxtant le cratère de la Voragine au sommet de l’Etna) exhala à plusieurs reprises un anneau de fumée, aussi fascinant que la vulve d’Aphrodite, blanc « comme la pâle boutonnière réticente d’un sexe exsangue, celui qui est dit s’être entrouvert au ventre de l’Abîme, à l’origine du temps » (Roger Caillois, op. cit.,p. 118). À l’instar de cette « nouvelle bouche » qui métamorphosa les « espaces etnéens » en quelque dix-huit mois, mon premier mouvement lance des salves qui se scindent en nœuds et ventres, avant de se dilater peu à peu jusqu’à produire une rumeur assourdissante et des souffles rugissants

« dont chacun dardait verticalement une flamme qui au haut de sa course se divisait, bifide et diabolique, vivante, eût-on dit. Ces souffles, au nombre de dix à quinze par série, se répétaient à intervalles d’une seconde sept dixièmes exactement, régularité déconcertante dans l’univers chaotique, tumultueux et presque démentiel d’un volcan en éruption » (Haroun Tazieff, op. cit., p. 128).

Les mots de Tazieff, comme ceux de Caillois, me rappellent que « devant la nature elle-même, c’est notre imagination qui fait le tableau » (Paul Gauguin). Réalistes ou non, objectifs ou fantasmés, des récits souvent haut en couleurs rassemblent un vocabulaire des plus étonnants et filtrant des émotions à peine contenues, chez les volcanologues et savants aussi bien que chez les écrivains. Dès le Ve siècle avant notre ère, Empédocle, philosophe et brillant homme politique, qui avait installé un observatoire proche du sommet de l’Etna, proposa une des premières théories complète et imagée du volcanisme. On y découvre que l’amour et la haine contribuent de façon surprenante à l’alternance cyclique de l’univers ! Le deuxième mouvement de mes Espaces etnéens, pour piano et percussion, s’intitule « La Torre del Filosofo », comme ce cône de l’Etna près duquel le savant grec notait ses observations, à 2919 mètres d’altitude.

Si aujourd’hui la Torre d’Empédocle s’est peu à peu effacée sous des amas de cendres, en revanche perdure la mystérieuse légende du philosophe qui aurait plongé au cœur du volcan pour en sonder les entraille savant de renvoyer ses sandales. Le calme et les étranges résonances de ces espaces m’ont inspiré ces arabesques qui s’étirent comme un rideau de fumées bleutées, sur un fond hypnotique quasi monochrome, serein.

À côté des descriptions d’Empédocle teintées de fantaisies poétiques, celle de Pline le Jeune, une des plus fameuses, évoque avec une extrême précision le nuage « en pin parasol » qui accompagne l’éruption du Vésuve. Éruption qui détruisit Pompéi et Herculanum le 24 août 79 après J.-C. :

« Un nuage s’élevait […]. On ne saurait comparer son aspect et sa forme à aucun arbre mieux qu’au pin. Car il déployait une sorte de ramure, élevé vers le haut comme un tronc fort long, parce que je crois, emporté par un souffle initial […] tantôt d’un blanc éclatant, tantôt sale et tâché, selon qu’il avait emporté de la terre ou de la cendre » (Pline le Jeune, Lettres à Tacite, livre VI, n° 16).

Les textes antiques, de Sénèque à Lucrèce et Strabon, prouvent le souci constant des mots les plus précis pour décrire, commenter, expliquer tous les phénomènes volcaniques. C’est par exemple à Aristote qu’on doit le mot « cratère » dans son sens aujourd’hui habituel, sa forme rappelant celle des coupes dans lesquelles les Grecs buvaient le vin. J’ai cité quelques auteurs anciens dont les théories nous font parfois sourire. Mais il me plaît encore de lire des comptes-rendus de scientifiques modernes comme Haroun Tazieff qui eux aussi piochent dans un lexique qui dépasse leur propre domaine :

« Les espaces immenses se déroulent jusqu’à des horizons de pervenche claire. Vallons et croupes se mêlent comme de larges ondes et leurs couleurs de pastel sont tout en tendresses. Au loin le vert doux et fort, merveilleux et rare qui habille des mamelons m’enchante, me fascine et je marche sans le quitter des yeux, un vert comme on en voit dans certains vitraux et tableaux du Quattrocento, vert délicat et puissant qui est d’herbes ou d’arbres, je ne sais pas, trop loin pour que je distingue. Et je n’essaie même pas, tant ce vert me suffit. Par-delà, c’est l’émeraude sombre des pinèdes, au-delà encore le gris bleuté des lointains habités, et la mer » (L’Etna et les volcanologues, p. 194).

En fait le volcan, vécu comme défi à la vie, s’avère aussi défi à la pensée, qui a du mal à trouver ses images et ses mots. C’est pourquoi il offre les clés d’une symbolique quasi inépuisable et très efficace. D’ailleurs le volcanologue, revêtu de sa combinaison d’amiante, est lui-même objet de fascination : il est cet être prométhéen qui ose se mesurer à une nature hors de ses mesures. Son accoutrement lui donne des airs surhumains où transparaissent les hiéroglyphes de son ambition. François Mortier dit à sa manière qu’ « en tout volcanologue, il y a un Faust pressé d’accéder à cette connaissance immédiate » (Volcans en feu, op. cit., p. 78). Les mots de Tazieff, comme ceux de Mallarmé et des poètes, voisinent avec ceux de l’amour, et empruntent ici et là ceux du mythographe. Ils ouvrent une voie à mi-chemin entre mythe et réalité.

Entre mythe et « réalité »

« Les voici donc, ces chants qui, jadis, tel un torrent de lave échappé de l’Etna,

ont jailli impétueusement du tréfonds de mon âme. »

Schumann (à propos de Myrthen op. 25)

Les images volcaniques se retrouvent souvent dans les récits cosmogoniques. Je pense à la description des éléments chez Héraclite où le feu s’avère le principe de toutes choses. Pythagore et Aristote reprendront ces idées. De son côté, Virgile compose un grand poème sur l’Aetna, dont les 600 vers redessinent l’aube des temps. Tous, poètes ou savants, sont intrigués par ces surprenantes manifestations de la nature dont l’histoire et la géographie dépassent souvent l’entendement. On explique par exemple la disparition des dinosaures et de plus de 80% des espèces vivantes par le surgissement d’un « point chaud » d’origine thermique très profonde, il y a 65 millions d’années !

Des origines chthoniennes

Plusieurs œuvres du XXe siècle se sont inspirées à divers degrés des mouvements qui animent le monde depuis son origine. Je pense au Cycle de l’eau du compositeur Ahmed Essyad (né au Maroc en 1938), à La Dérive des continents (ce qu’on appelle aujourd’hui la tectonique des plaques) de Tristan Murail (1947), mais plus encore à Iannis Xenakis. Bien qu’aucun ouvrage de Xenakis ne se réfère explicitement au volcanisme, beaucoup d’entre eux semblent y emprunter leur énergie. François-Bernard Mâche souligne l’importance chez le compositeur grec du mythe chthonien, qui « apparaît jusque dans les titres. Depuis le séisme de Diamorphoses jusqu’à Erichthon (puissante terre), en passant par Terretektorh, […] la caverne d’Er [La Légende d’Eer] dans le Diatope, l’œuvre de Xenakis est une méditation sur les forces telluriques et cosmiques dans leur aspect sensible, et pas seulement dans les lois qui les gouvernent » (Regards sur Iannis Xenakis, p. 165, cité par Makis Solomos, Iannis Xenakis, p. 116). La fin de Persephassa (1969), pour six percussionnistes, est digne du mythe de Perséphone, un mythe chthonien par excellence. Après les rumeurs et spasmes du début, surgiront tour à tour les bombes projetées par chacun des instrumentistes disposés tout autour du public (p. 4 de la partition). Les « nuages de trémolos irréguliers » (p. 10) et « par salves très serrées » sur les peaux graves conduiront à un épisode central qui affectera un tempo très légèrement différent à chaque instrumentiste (p. 14), provoquant les sensations d’un étonnant chaos. Les neuf dernières pages, comme l’émanation d’une gigantesque déflagration longtemps contenue, porteront l’œuvre à un apogée critique pour les interprètes : un crescendo général des dynamiques (jusqu’à la nuance ffff) et des tempi (de noire = 30 jusqu’à blanche pointée = 120).

Au « ventre de l’abîme », une géographie fantastique

Hésiode situait à l’intérieur même de l’Etna, le plus célèbre volcan de l’Antiquité, le séjour du géant Typhon vaincu par Zeus. Pour tenter de s’en évader, Typhon (l’Encélade des Latins) secouait la terre et, exhalant son haleine enflammée, crachait des cris aussi brûlants que des blocs en fusion. Les Cyclopes, qui l’habitent également, observent le monde d’un œil tout autre : un œil unique, à l’image du cratère d’où il émerge. Quant à Héphaïstos, le dieu boiteux et jaloux, il se serait vengé, si l’on en croit Homère, de son épouse Aphrodite tombée dans les bras d’Arès, le dieu guerrier. Grand ingénieur et geôlier des Titans, Héphaïstos aurait réussi à capturer les amants en leurs ébats et sous le regard hilare des autres divinités, grâce aux mailles invisibles qui les retinrent sur sa couche de lave (Odyssée, QVIII, 266-322) ! Trois siècles après Homère, Platon, mû par son souci d’exactitude, trace une carte très précise des lieux où séjournent les âmes après la mort. À la suite de l’Odyssée (K, 513, p. 23) et d’Hésiode (Les Travaux et les Jours), Platon évoque le « Pyriphlégéton » (un fleuve de feu), qui coule dans l’Hadès, et où vogue l’âme de ceux qui ont eu une conduite non conforme aux lois de la société.

« Un troisième fleuve […] se jette dans un lieu vaste, brûlé d’un feu violent ; il y forme un lac plus grand que notre mer, bouillonnant d’eau et de boue […]. C’est le fleuve qu’on nomme Pyriphlégéton, dont les courants de lave lancent des éclats en divers points de la surface de la terre » (Phédon, p. 173-174).

Avec Hésiode et Platon, on avoisine les rives du mythe, et c’est le vocabulaire spécifique des volcans qui en façonne les récits. On pourrait encore souligner la rigoureuse géographie de Jules Verne, quoique nul scientifique ne se soit risqué jusqu’à présent à vérifier la topographie du Voyage au centre de la terre, contrairement à celle des fonds marins ou à celle de la lune ! Avec Le Navire aux voiles mauves, sur des textes originaux (2010-2011) de Gilbert Lascault, j’avais l’intention de composer une autre Odyssée, un autre Retour d’Ulysse…

http://ducol.net/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=84&Itemid=292

Durant les deux tableaux de cette « action musicale », les matelots voyagent à travers des îlots, réels (La Falaise de Sappho), fantasmatiques (Les Roches Errantes) ou mythiques (L’Île de l’Enchanteresse). Relativement éloignée du récit homérique, leur épopée se heurte néanmoins à divers écueils et troublants volcans dont les images rappellent parfois les Enfers où s’aventurait Ulysse. Ces volcans occupent le centre des deux tableaux (scènes 5 et 14) et encadrent aussi le deuxième, structurant ainsi toute la dramaturgie et la dynamique du spectacle. Mais, tandis que Le Volcan de l’Effroi (scène 5) s’imposait, avec les images du livret (« comme un lion irascible, il rugit, il hurle, il vomit… fumées, flammes, cendres brûlantes…, les laves détruisent les édifices, les temples, le cirque, la Cité »), de son côté, L’Île des Zombies, ou les Sortilèges d’Héphaïstos (scène 14), plonge au deuxième tableau dans les méandres d’un imaginaire peuplé des « dieux infernaux qui aiguisent leurs couteaux, jugent les morts », lesquels « sortent parfois du cratère… » Comme pour Le Volcan de l’Effroi, cette scène 14 restreint son effectif instrumental aux percussions et piano dont la virtuosité rivalise avec les turbulences volcaniques de la bande magnétique, mais ici le chœur, quasiment absent, ne relaiera pas la voix parlée du baryton. À ce type de mélodrame s’ajoutent les rumeurs, bulles de boues et éruptions toutes enregistrées sur les flancs de l’Etna, du Krakatau ou du Piton de la Fournaise. Avec Franck Rossi, ingénieur du son, nous avons, bien sûr, retravaillé ces documents sonores9, mais tout en nous laissant imprégner de leurs stupéfiants effets. Je dois dire aussi que l’analyse de ces enregistrements, aussi minutieuse que possible, a prévalu et m’a procuré les modèles à partir desquels j’ai pu élaborer tout à la fois l’« adaptation » et la « composition » de sonorités, elles aussi issues du « ventre de l’abîme ».

Le volcan en personne

Les descriptions et la géographie du volcan s’accompagnent d’une terminologie, technique ou poétique, qui personnifie le volcan et nous entraîne encore à la lèvre des gouffres mythiques. Du pied du volcan jusqu’à la gueule de feu, la bouche ou l’œil. Les langues sont elles-mêmes de feu tandis que les entrailles et le cœur palpitent, que les flancs se gonflent. Partout, les riverains guettent le volcan qui respire et gronde, crache et vomit. De leur côté, les scientifiques accourent au chevet du monstre, craignent ses hémorragies, contrôlent les artères et publient régulièrement – sur un site web – le bulletin de santé des grands volcans. Une santé qui peut approcher la schizophrénie. Plus belles encore les images de Jacques Drouin qui succombe au chant du Kilauea :

« C’est une pulsation venue des profondeurs, un cœur qui bat et projette ses larmes de feu, un chant puissant célébrant les noces de l’eau et du feu » (Mémoires volcaniques, p. 74).

Le quatrième mouvement de mon concerto Une griffure de lumière pour piano, percussion et grand orchestre, s’intitule Le noir trouble des corps … gyrocéphale. http://ducol.net/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=76&Itemid=256

On relèvera les ambiguïtés de ce titre, dont le vocabulaire (l’adjectif trouble peut être aussi un verbe) et le décor des corps, accentuent le caractère anthropomorphique et connotent également toute l’ambivalence de phénomènes qui enroulent l’homme et la nature au creux l’un de l’autre. Le volcan est un corps plein de secrets et d’attraits : sa bouche, sa noire chevelure en torsade, ses grondements, sa respiration haletante, ses vapeurs et ses écoulements à vous faire tourner la tête (gyrocéphales)… Au cours de cette page musicale, les appels répétés et spasmodiques des violons et altos s’élancent comme des cris et déchirent les voiles que tisse le clavier électronique sur les harmoniques de cordes graves.

Bruno Ducol, Une griffure de lumière, 4e mouvement : Le noir trouble des corps … gyrocéphale, p. 46.

Comme dans un décor intime, la respiration tremblée des tambours de bois, des log-drums et autres cordes (jouant « à la pointe de l’archet »), acquiert progressivement une prégnance qui l’apparente au curieux effets d’un trémor volcanique10. Malgré l’impression d’une présence ininterrompue, cette respiration à peine audible alterne avec les gestes plus mouvementés d’un marimba soliste, lui-même subtilement éclairé par la harpe et les bois. Les traits souples du soliste se dénouent peu à peu, comme les laves en cordée du Kilauea.

À Hawaï, les riverains affirment qu’on peut voir les « cheveux de Pélé », ces fils de verre dorés au bord des fontaines de lave. Mais ces filaments de lave se cassent dès qu’on les touche et c’est alors que « Madame Pélé » se fâche. Cette fois, nous entrons vraiment au cœur du mythe.

Mythes guerriers et amoureux

« L’amour m’enveloppa de ton ombre chérie et,

malgré la saison, l’air me parut brûlant. »

M. Desbordes-Valmore

Lieux de mort et de fertilité, les volcans génèrent tout un ensemble de mythes avec tous les éléments qui les constituent : cosmogonies, pactes avec les humains, rituels et sacrifices, eschatologies. Dans l’Antiquité, on avait même fantasmé sur la naissance des dieux, une « théogonie » que rapporte Hésiode. Mais je me contenterai de distinguer ici deux registres qui m’attirent particulièrement : les registres guerriers et amoureux (pour paraphraser Monteverdi). Pour cela, il convient de remarquer une forte divergence entre les civilisations européennes et extra-européennes.

L’Europe et les fantômes de l’Atlantide

En Europe où les éruptions sont relativement rares, les volcans engendrent la peur et font germer les idées de mort et de destruction. Déjà Cacus, le fils de Vulcain, mi-homme et mi-satyre, vomissait des tourbillons de flammes et de fumée, suspendait des têtes sanglantes à la porte de son antre. Son nom même (en grec kakoV désigne le méchant) ne pouvait dissimuler ses faits et gestes. Bien d’autres exemples appuieront le caractère désastreux des volcans européens. Chez les Gréco-romains, Platon considère le cataclysme de Théra (Santorin) comme le symbole signifiant la fin de la grande civilisation minoenne. Ses descriptions pourraient bien correspondre à la réalité des diverses éruptions qui recouvrirent l’ancienne Akrotiri sous des monceaux de pierres ponces. « Le “chaudron” de Santorin, explique Yves Paccalet, est presque quatre fois plus vaste que celui du Krakatau (23 kilomètres carrés) ; et le volume de sa chambre magmatique une dizaine de fois plus important. L’épaisseur des cendres, sur le cône subsistant du Krakatau, atteint six à sept mètres, contre cent cinquante à Théra ! Si l’éruption du Krakatau équivaut à l’explosion de plusieurs bombes atomiques, celle de Santorin a dû égaler celle d’une bombe nucléaire » (Atlantide, rêve et cauchemar, p. 210). On comprend que pour l’auteur du Timée et de Critias cette catastrophe représente la fin d’un âge idéal, celui de la cité radieuse de l’Atlantide. Or, cette cité-état fut détruite par les dieux11 parce que ses habitants négligeaient les principes que Socrate entendait inculquer à ses concitoyens (Platon, Timée, p. 118-120). Son but était certes plus politique qu’historique. Mais ce qui est particulièrement notoire, c’est que les anciens (quelles qu’aient été leurs intentions) intégraient toujours dans un même processus et sans discontinuité le réel raisonnable et les fictions de l’imaginaire, la nature et les mythes.

La guerre de 1870 fera resurgir quelques avatars de l’Atlantide. Après L’Atlantida de Verdaguer (1877), Les 500 Millions de la Begum (1879) de Jules Verne, ce sera L’Atlantide patrie primitive des Aryens (1922), un livre de Karl Georg Zschaetzsch « qui pousse, ainsi que l’indique Pierre Vidal-Naquet12, sa largeur d’esprit jusqu’à retrouver trace de l’Atlantide dans les traditions des Incas du Pérou », mais aussi chez Héraclès et « quelques héros d’origine atlante » (L’Atlantide, petite histoire d’un mythe platonicien, p. 125). Je ne dirai rien, au demeurant, de l’ignoble sentence qui semble résumer l’opuscule de Zschaetzsch : « Sans la présence d’une souche aryenne, aucun État ne peut subsister. » Peut-être Viktor Ullmann, un élève de Schoenberg, a-t-il eu connaissance de ce livre quand il composa, dans le ghetto de Terezin, son opéra Der Kaiser von Atlantis, quelques mois avant d’être assassiné (avec Peter Kien, son librettiste) à Auschwitz, en octobre 1944. L’Atlantide, à laquelle s’identifiait le Reich allemand, y apparaît comme le symbole d’un empire totalitaire. Overall, le sosie d’un Hitler un peu ubuesque, y sera proclamé empereur sur l’air du Deutschland über alles. Il décrète la guerre totale, à l’image de la destruction cataclysmique de l’empire minoen mais du coup la mort, sous la forme d’un vieux soldat, se met en grève. Alors personne ne peut mourir, et donc personne ne peut vivre. En dépit de l’intense vie musicale de Terezin, Der Kaiser von Atlantis y sera interdit et ne sera représenté qu’en 1975 à Amsterdam, dans une version incomplète…

Contemporaine de l’opéra d’Ullmann, mais dans une sphère tout autre, Atlantide occupera les vingt dernières années de Manuel de Falla (1866-1946). Selon une récente biographie, le poème catalan de Verdaguer qui sert de livret à cette grandiose « cantate » mêlerait dans sa destruction de l’Atlantide celles de Sodome et Gomorrhe et de la tour de Babel, détruites par la colère divine. Falla lui-même, en fin connaisseur des mythes antiques, y apporta sa touche personnelle (sur les Nymphes des Hespérides, par exemple), si bien que, « fasciné par l’inextinguible puissance de l’inachèvement » (Jean-Charles Hoffelé, p. 538), il ne réussit pas à mettre un terme à cette titanesque entreprise. Dans la deuxième partie (la plus inachevée, mais la plus inventive), Alcide – ici un curieux substitut d’Hercule ! – ouvre en grand le détroit de Gilbraltar et la Méditerranée pour engloutir le royaume corrompu des Hespérides (p. 219). « La terre éclate ; l’Atlantide se fissure », scande le chœur accompagné d’un grand crescendo de l’orchestre. Avec la destruction de la « tour des Titans », le compositeur espagnol parviendra à un sommet dramatique d’une grande modernité : hurlements dissonants des chanteurs et matraquage rythmique des onomatopées, violentes déflagrations des percussions, jusqu’au naufrage final : « Atlantes, vous devez mourir / Les mondes sont désunis / La mer qui vous engloutira sera de flammes ! » Alcide gravera alors son « non plus ultra » (pas plus loin) sur les colonnes d’Hercule pour fixer les limites du monde grec. Et Christophe Colomb, héros d’une troisième partie tout ouverte sur les Amériques, sera célébré jusqu’aux incantations lumineuses du Gloria final. Tout se passe comme si s’ouvrait alors un avenir radieux pour Don Manuel, lui-même perdu en son exil argentin, moribond et miné par les désastres de la guerre.

Au-delà des sphères gréco-romaines, le judaïsme refusera toute explication rationnelle et ne verra dans les phénomènes volcaniques que les avertissements de Yahvé, le Dieu tout-puissant et vengeur. Le gigantesque tsunami de Théra aurait ainsi provoqué la scission de la mer Rouge, et les plaies d’Égypte pourraient bien provenir des cendres de Santorin… Dans la Bible, une impressionnante théophanie rappelle à Moïse le poids d’une menace terrible, presque aussi mythique que celle de l’Atlantide :

« La montagne du Sinaï était toute fumante parce que Yahvé y était descendu sous forme de feu. La fumée s’en élevait comme d’une fournaise et toute la montagne tremblait violemment. Il y eut un son de trompe qui allait s’amplifiant. Moïse parlait, et Yahvé lui répondait par des coups de tonnerre »(Exode XIX, 18-19).

Pire encore, l’iconographie et les écrits chrétiens considèreront les volcans comme les « bouches de l’enfer » par lesquelles se manifeste le châtiment divin, et l’ampleur des éruptions est proportionnelle à la gravité du péché « mortel ». Pompéi, souillée par la luxure et autres dépravations éminemment païennes, sera condamnée et, comme les anciennes Sodome et Gomorrhe, disparaîtra sous les feux de Dieu. Depuis la Bible – de l’ancien Livre de Daniel jusqu’à l’Apocalypse de saint Jean – toute l’eschatologie chrétienne est pensée comme vision d’un autre monde, et emprunte ses images à un volcanisme géant, accompagné de tonitruantes fanfares. C’est le cas du Rex tremendae (des messes de requiem) dont les « flammes ardentes » et « la fosse profonde » menacent d’« avaler » le pécheur. Pour en produire les effets, Berlioz en donnera encore un magistral exemple : à côté d’un chœur de plus de 200 chanteurs, un effectif de cuivres totalement inédit (4 cornets à pistons, 12 trompettes, 16 trombones et 6 tubas), spatialisé en quatre groupes orchestraux (en plus des 12 cors, 4 cornets, 4 tubas, 20 instruments à vent et les 110 cordes de l’orchestre principal), rythmé par 16 timbales, 2 grosses caisses, 4 tamtams, 10 cloches, etc. Véritablement dantesque, cet ensemble est encore capable aujourd’hui d’ébranler les esprits les plus ramollis, comme le font elles aussi les visions hallucinées d’un Jérôme Bosch.

La Renaissance, relisant les anciens, diffuse grâce à l’imprimerie ses commentaires sur les champs Phlégréens, mais ses préoccupations ne sont pas davantage rationnelles. À relire l’histoire de San Gennaro, évêque et nouveau « patron » de Naples, on se rend compte que l’Europe des Temps modernes redoute toujours les phénomènes volcaniques avec toute la part étrange et irrationnelle qui les auréole. Poursuivi par la Grande persécution de l’an 302 prononcée par Dioclétien, Gennaro avait vu le feu du bûcher de Nola, dressé à son intention, s’incliner jusqu’à s’éteindre mystérieusement devant lui. Peu après, les fauves du cirque de Pouzzolles avaient eux-mêmes dédaigné la proie de cet exceptionnel chrétien. Mais il fut finalement décapité dans le cratère de la Solfatara, et son corps aurait rejoint, dit-on, celui d’Empédocle au cœur de l’Etna. Depuis lors, le saint évêque est devenu le protecteur de Naples et ses « miracles » sont à l’origine du rituel qui lui est régulièrement consacré depuis le XVe siècle : à chaque éruption du Vésuve, on présente ses reliques au volcan.

Acis et Galatée ou le théâtre des illusions

À côté de cette gorgone christianisée (!), certains mythes qu’on croyait éteints resurgissent et, tels des volcans, sous des aspects nouveaux. Je pense à Acis et Galatée qui depuis Ovide (Livre XIII) subit de nouvelles métamorphoses dans le genre singulier de l’opéra français (Charpentier en 1660 ; Lully en 1686), anglais (John Eccles en 1701) ou italien. L’exemple fameux d’Aci, Galatea e Polifemo (hwv 72) de Haendel avec ses diverses versions italiennes (1708) ou anglaises (1718 ; 1739…), est particulièrement intéressant pour mon propos. Les librettistes anglais (John Gay, Alexander Pope ou John Hughes), séduits par les Métamorphoses (retraduites par Dryden en 1717), s’adonnent avec le compositeur au genre encore à la mode de la pastorale. Rien n’y manque : ni les « verdoyantes prairies » et les « ruisseaux gazouillants », ni les « nymphes voluptueuses » et les « heureux bergers ». Ondulant sous le « souffle du zéphyr », le rythme à 3/8 s’épanouit dans un fa majeur qui sied à l’éthos élégiaque. Ainsi de l’air n° 7, As when the dove, qui précède le premier duo des amants, ainsi du très preste chœur n° 9, Happy, happy we, qui clôt le premier acte. Mais la pastorale ne fait pas tout. Le hautbois, qui n’est pas seulement l’instrument des gentils bergers, joue à mon sens un rôle déterminant dans ce spectacle musical aux franges de la cantate, du mask et de l’opéra. Lointain avatar de l’aulos antique, le hautbois entraînera l’auditeur vers d’autres espaces13. Dans l’ouvrage de Haendel, Damon – au nom prédestiné – ne regrette-t-il pas le « tuneful pipe » qui opérait le miracle amoureux dans le cœur d’Acis (n° 5), brûlant de désir, à la vue de Galatée jusqu’au supplice du n° 6 qui s’achève en un sombre sol mineur (No grace, no charm is wanting, to set the heart on fire). Ce même hautbois (et non pas la flûte qu’évoquent certaines traductions) arrondira encore la douleur aiguë de Galatée, en accompagnant la métamorphose d’Acis (n° 23).

Anéanti par les éruptions de Polyphème (une personnification de l’Etna), Acis deviendra « source limpide ». Limpide aussi pour le spectateur vigilant, car ici également jouent les sortilèges de Galatée. À travers ses vocalises doublées par deux hautbois, ses « pouvoirs magiques » opèrent cette progressive transformation. Le passage de la nature au mythe saisit l’auditeur à son insu. Ceci est d’autant plus vrai que le caractère traumatique de Polyphème couvait sous les traits adorables de « montagnes aux versants boisés » (les woody mountains du n° 3), avant d’affirmer sa vraie nature dans le chœur n° 10 qui ouvre de façon très émouvante le deuxième acte. Le canon initial se transforme peu à peu en intervalles diminués, provoquant d’étranges harmonies sur la terrible injonction : « Infortunés amants […], abandonnez votre rêve » (Wretched lovers, quit your dream).

Le même canon s’étire dans un cantus firmus quasi sacré et menaçant comme d’inquiétantes fumerolles, et plane au-dessus des voix du « monstre Polyphème » qui s’animent en un staccato vertigineux. Le chœur s’interrompt soudainement quand « la montagne explose » (The mountain nods) à chaque fois sur un rythme de péon quatrième (uuu - : variante caractéristique du péan) que les Grecs considéraient comme magique.

À chacune de ces explosions répond un silence étourdissant du chœur et de l’orchestre d’où rejailliront des « vagues effrayées » (the waves run frightened) et les impressionnants « rugissements du géant » (thundering giant). Impressionnant par la prestance de la voix dont la rapidité et l’étendue sont encore inédites pour l’époque. À la mesure du géant, la voix de basse descend dans l’extrême grave (récit n° 11) pour signifier la profondeur de sa « bouche » (capacious mouth), un cratère aussi insondable que les caprices du destin.

Alors la voix de Polyphème s’immobilise un instant et la gravité de son registre ne peut laisser le spectateur de marbre. Chose exceptionnelle, ce récit accompagné et « furioso », doit jusqu’ici se chanter fortissimo, avant de céder la place à un Adagio e piano, subitement plongé dans un ré mineur aussi dépité qu’inattendu. Les charmes de la douce Galatée (sweet Galatea’s beauty) échapperaient-ils aux accents enflammés de Polyphème ? Quasi imperceptible, le passage de la pastorale au drame, de la nature au mythe, de la réalité à l’illusion et au rêve, a été ménagé sans transition grâce aux nouveaux lieux, moyens et perspectives de la théâtralité baroque.

dessin d’après la sculpture Polyphème surprenant Acis et Galatée, Auguste Ottin, jardin du Luxembourg, Paris.

Hors du pré carré européen

« Longue vie à nos cratères en feu, car sans eux il n’y aurait ni atmosphère ni eau sur la planète. Longue vie pour que nous puissions admirer longtemps encore ces colères grandioses, mystérieuses et fascinantes, les éruptions volcaniques. »

Maurice Krafft

Dans les civilisations extra-européennes où les éruptions volcaniques sont fréquentes, le volcan abrite plus souvent les divinités du bien. Les laves, on le sait, produisent des terrains fertiles où poussent la vigne et tous les fruits qui nourrissent bêtes et hommes. Je pense à ces tortues géantes qui se repaissent d’herbes fraîches sur les hauteurs de l’Alcedo (un volcan des Galapagos) et se satisfont d’une humidité quasi permanente grâce aux nuages qui en couronnent le sommet. C’est pourquoi le volcan est vénéré comme force créatrice et élément de vie. Il est fréquemment regardé comme une femme, mère nourricière ou amante (le Fuji-Yama ou Pélé), et tous les fantasmes érotiques et incestueux l’animent. À la fois dangereuse et fascinante, elle est tout à la fois attrayante et impénétrable. La volcane Etna a elle aussi libéré des menstrues fertilisantes, et même parfois, en véritable déesse des origines, hermaphrodite, elle a rassemblé en son sein les principes mâles et femelles… Mais c’est en Indonésie que ce genre d’assimilation me semble le plus répandu.

L’archipel aux mille volcans rassemble en effet tous les éléments et principes, du « bien-feu » jusqu’aux limites du « mal-eau », où s’abreuvent les légendes et nombreux mythes. La princesse Rinjani de Lombok, figure féminine par excellence, en donne un stupéfiant exemple : au centre du lac azur qui occupe son immense caldeira, a surgi le Gunung Baru (la toute « nouvelle montagne ») aux sons et couleurs de feu. Dans les thermes naturels qui l’avoisinent à quelque 3000 mètres d’altitude, ses adorateurs prennent alternativement des bains tièdes ou très chauds, peut-être à la recherche du goût amniotique oublié… Si, de son côté, la déesse Ratu Kidul de Java initie à l’art de la guerre, c’est pour mieux saisir les secrets amoureux qu’elle enseigne aux sultans successifs et à leurs sujets. Fut-il animé de pulsions comparables, ce fameux Merapi, l’un des plus terrifiants volcans javanais, dont le nom signifie la « montagne de feu », mais aussi « courage » et « force » ? S’il dévasta le Semeru, c’était à l’évidence pour manifester la puissance d’un amour irrésistible et sans faille pour sa belle amante. D’ailleurs, au cours des cérémonies du Labuhan, les habitants de Jogjakarta disent que le Sultan lui-même « porte Merapi » en son cœur. On confectionne des offrandes et des gâteaux qui, pense-t-on, deviendront le corps du Sultan. Et une fois consommés, ces gâteaux apporteront bénédiction et protection du Sultan, et du volcan auquel on l’assimile…

J’ai eu le bonheur de fréquenter aussi le Bromo qui occupe au centre de Java l’espace quasi indépendant des Tengger. Ce petit peuple Mojopahit, de religion hindouiste, s’est retiré en ces lieux sauvages afin de conserver ses coutumes au moment de l’islamisation. Chaque année, les Tengger (nom contracté du prince Joko Senger et de la princesse Roro Anteng qui les gouvernaient) célèbrent la grande fête du Kesodo. Le dieu Hyang Widi – équivalent de Brahma – avait promis aux jeunes princes une riche descendance, à condition de lui sacrifier leur aîné. Mais les enfants grandirent et le couple oublia ses promesses. Alors un jour, le Bromo s’éveilla et dans un feu de colère s’empara de Raden Kusuma, l’aîné princier. Avant d’être englouti dans le cratère, Raden demanda au peuple Tengger de faire des offrandes pour apaiser et satisfaire Hyang Widi. Ces faits eurent lieu un jour de pleine lune du quatorzième mois, le mois de Kesodo. Désormais, la paix et la sérénité règnent autour du Bromo grâce aux offrandes des Tengger, chaque année renouvelées.

En Amérique latine, on retrouve également les registres amoureux et guerriers. Dans une légende quechua, le Chimborazo, le plus haut volcan de l’Équateur (6300 mètres) disparut un jour dans une ronde de brumes. Privée de son spectacle, sa compagne, Mama Tungu (« gueule de feu » en quechua) succomba aux charmes du jeune Altar (5315 mètres). Quand il recouvra la vue et les esprits, Chimborazo frappa fort et roua de coups l’amant (Altar) responsable de ces infidélités. Il frappa si fort qu’Altar est depuis ce temps resté éteint, endormi dans une quiétude muette. La déesse Pélé à Hawaï n’est pas moins irascible. À la moindre contrariété, elle répond par des bombardements et des torrents de lave. À la fin du XVIIIe siècle, lorsque les soldats d’une île voisine tentèrent d’envahir Kilauea, plus d’une centaine d’entre eux furent massacrés et définitivement pétrifiés sous les cendres et gaz toxiques. Les experts de la volcanologie eux-mêmes ne badinent pas avec la déesse Pélé, car selon les autochtones, lorsque Pélé s’en mêle, il en faut craindre les fureurs !

La symbolique amoureuse est l’un des principaux leviers des mythes méso-américains et s’accompagne là encore de terribles combats. Ces combats pour la vie et l’amour sont aussi violents et douloureux que ceux qui gouvernent la connaissance. Le même ordre régit ces irrépressibles désirs de vivre et de connaître, d’aimer et de créer. Dans leurs traditions rituelles, les riverains en savent le prix au moment d’escalader leurs volcans. Cette ascension, vécue comme initiatique, offre une « connaissance objective », et, de ce fait, permet d’éprouver indirectement les vertus et puissances enthousiasmantes de la création et de l’amour. Tout au long de son roman, La Ceinture de feu, Conrad Detrez dirige ses personnages animés des sentiments les plus fiévreux à travers le Nicaragua de 1979, tourneboulé par les éruptions du Momotombo et déchiré par une sanglante guerre de libération. Les retours sur le volcan rallument les espoirs.

« Tu montes, tu bouffes de la poussière, tu t’esquintes les pattes […] Et pourtant s’asseoir au sommet, quelle sensation de puissance ! […] Ô pouvoir des montagnes en feu ! […] L’éternité du volcan suscitait l’extase : une extase pour la matière et sur la matière. Dans la pierre, le feu, gisait la toute-puissance. Solitaire là-haut, tu marchais sur Dieu »(p. 138-142).

La perspective des Indes galantes

L’amour et la guerre se disputent encore l’essentiel des Indes galantes(1735), un opéra-ballet de Jean-Philippe Rameau, tandis que ses mythes et espaces aspirent à sortir du pré carré européen et désertent les rives familières du mare nostrum. Je pense principalement au deuxième tableau (Les Incas du Pérou), le centre exact de l’ouvrage, qui nous transporte aux abords d’un volcan dévastateur. Situant son livret au cœur de la conquista espagnole, Louis Fuzelier fournit à Jean-Philippe Rameau le creuset incandescent d’inventions surpassant toutes les fables exotiques qui passionnent ce XVIIIe siècle. Par ailleurs, si aucune ascension du volcan n’y est aussi évidente que dans le roman de Detrez, on percevra cependant, tout au long de ce tableau, un double mouvement vertical, en partie symbolisé par la montée et le déclin du soleil. Tout le cérémonial au dieu Soleil s’effondrera avec les derniers vestiges incas dans la gueule du volcan – probablement le Huascaran qui domine la cordillère Blanche à plus de 6700 mètres. Tout empreint de son nom, le grand prêtre Huascar s’y précipitera lui-même. Un instant séduit par la jeune Phani (scène 3), Huascar dissuade la belle Inca de répondre aux charmes de Carlos, un des colons espagnols, car, lui dit-il, « c’est l’or qu’avec empressement […] ces barbares dévorent, le seul dieu que nos tyrans adorent. » Sur les ruines fumantes des temples spoliés, le grand prêtre entouré des derniers adorateurs du Soleil introduit le rituel (scène 5). Sa voix grave et puissante s’élève au-dessus d’un la mineur sombre : « Soleil, on a détruit tes superbes asiles / Il ne te reste plus de temple que nos cœurs. » Tout en prolongeant la ferveur hiératique de cette scène, un fugato purement instrumental, avec cordes et bassons (p. 16914) donnera au rituellui-même une orientation nouvelle, lui conférant par sa riche texture polyphonique et ses nuances en demi-teinte une dimension quasi secrète, prémonitoire :

Mais soudain, avec la deuxième invocation vouée au Brillant Soleil (p. 172), la cérémonie s’éclaircit franchement. Le célébrant entonne un air animé de rythmes pointés, et dans le ton lumineux d’un la majeur dont Rameau précisa l’éthos : « grand et magnifique » (Traité de l’harmonie réduite à ses principes naturels). Le chœur, soutenu par tout l’orchestre, relaiera le grand prêtre, assumant ainsi cette adhésion sans faille qui signe tous les grands rites. Les nombreuses imitations y contribuent, ainsi que le subtil figuralisme des mouvements instrumentaux qui s’élèvent, souvent à rebours des voix. Comme si la ferveur des fidèles pour l’astre primordial était contrecarrée par d’autres forces attractives : « Jamais nos yeux […] n’ont vu tomber de noirs frimas. »

À cette brillante page s’enchaîne la Danse de Péruviens et de Péruviennes pour la dévotion du Soleil (p. 191). La danse, qui constitue un élément capital dans l’opéra-ballet depuis Campra, Mouret ou Destouches, s’inscrit ici encore dans la lignée des cérémonies archaïques, en dépit d’allures souvent plus versaillaises que péruviennes. Je pense spécialement à la Loure qui accompagne la dernière invocation au Soleil (p. 199). Son instrumentation avec hautbois et bassons à la française dans l’étrange tonalité de fadièse mineur ménage un dégradé de couleurs vers le cataclysme final, nettement plus habile que le simple divertissement de cour et la naïve transition imaginés par le librettiste : « Permettez, astre du jour / Qu’en chantant vos feux, nous chantions d’autres flammes. » Cette danse participe de façon active au rituel sacré, de même que ces pas de gavottes qui déjà s’impriment sur fond de rumeurs volcaniques. Afin de mieux sensibiliser son auditoire au drame qui s’annonce, l’auteur d’Hippolyte et Ariciel’entraîne au rythme d’unedanse légère et insouciante (p. 202). Comme dans certaines bouffonneries de Shakespeare – je songe à la scène du cimetière juste avant le final de Hamlet – la chute de tension précède les derniers assauts dramatiques qu’elle accroît avec une redoutable efficacité. Et c’est par le sortilège des hautbois et le ténébreux la mineur de la deuxième gavotte que s’enrayera progressivement le bal.

La fête se trouble en effet jusqu’à l’infernal tremblement de terre dont l’intensité sera à la hauteur du rituel initial.

Ses effets musicaux sont d’emblée aussi inventifs que terribles. Sur la grave vibration d’une pédale de fa et le sourd ferraillement du clavecin se déploient successivement les dissonances les plus vives des cordes. Plusieurs mesures seront nécessaires avant que s’affirme la modulation en fa mineur, un ton éloigné et susceptible de traduire, selon le Traité de Rameau, les « plaintes et chants lugubres » (op. cit., p. 61). Émergeant à peine du noir magma, l’accord de septième diminuée prend soudain un tour violent avec l’entrée des bassons, dans la nuance forte et toujours sur l’obsédante pédale de fa. La courbe dynamique s’amplifie assez naturellement avec l’entrée du chœur, lorsque « Dans les abîmes de la terre / Les vents se déclarent la guerre. » Et les notes répétées de tout le continuo (p. 209) s’intensifient avec les fusées stridentes des flûtes, hautbois et violons qui déchirent les airs comme les blasts15 du mont Saint Helens (États-Unis). Pour souligner les effets de l’éruption, avec force didascalies – « L’air s’obscurcit, le tremblement redouble, le volcan s’allume et jette par tourbillons du feu et de la fumée »– le compositeur use de divers contrastes : doux / plus fort / très fort (p. 212) et, tandis que « les rochers embrasés s’élancent dans les airs », tout le chœur à l’unisson grimpe vers le mi 4, et, lors d’un second élan, atteint le fa 4. Avec « les flammes des enfers »qui « portent jusqu’aux cieux », le chœur redevenu polyphonique culminera pendant trois mesures sur un sol 4, avant de retomber comme bombes de basalte en fusion plus de deux octaves au-dessous (p. 219). Mais c’est avec l’ultime monologue du grand prêtre que le drame parviendra à son acmé.

La mélodie, distendue et truffée de « quintes superfluës » (mi bémol-la, do-fa dièse), s’abîme sur quasiment deux octaves en l’espace de trois mesures : « Déchirez le sein de la terre », et provoque fausses relations et rythmes exacerbés au sein d’un orchestre trépidant. En guère plus d’une minute, comme le Tengger Raden Kusuma, Huascar sera avalé par le volcan. Véritable personnage de théâtre, noble par sa voix à l’immense tessiture, noble par la présence chorale et orchestrale qui l’auréole, et surtout noble par sa détermination au-delà de la jalousie et de ses sentiments contrariés, il résiste de toutes ses forces aux conquistadors. Son suicide (« La flamme se rallume encore / Loin de l’éviter, je l’implore ») sera perçu comme l’incontournable sacrifice des rituels. Sacrifice qui épargnera l’empire inca, le sauvera de l’extermination.

Il n’est pas facile d’élaborer une mise en scène satisfaisante des Indes galantes, qui rassemblent, on l’a vu, toutes les caractéristiques des anciens rituels. Comment en effet coordonner un tel sujet hors des grands mythes gréco-latins habituels et les autres « entrées » qui ne sont que prétextes à galanteries exotiques ? C’est la dynamique et solide architecture musicale qui me semble donner la clé et la cohérence dramaturgiques d’un spectacle tout en jeu de miroirs – miroirs et multiples diffractions dignes d’un Vélasquez. Le compositeur, cet « Euclide Orphée », comme l’appelait Voltaire, agence ses « entrées » comme les multiples reflets d’un miroir qui recueille les regards d’une société tiraillée entre ses passions et son rêve des Lumières. On pourra alors saisir les Prologue et dernière entrée comme l’encadrement symétrique de cette grande galerie des glaces, des glaces sans tain et un peu ternies où se mirent encore les anciens rondeaux, menuets et autres gavottes. Au fond de cette perspective glisse la danse de Zima, la sémillante indigène qui a repoussé les avances des soupirants européens et gagné le cœur du « sauvage » Adario. Dans la mise en scène de Pier Luigi Pizzi (au Théâtre du Châtelet de Paris, 1983), Zima apparaissait comme une incarnation d’Hébé, le personnage phare du Prologue. À peine suggérée, l’union sacré d’Hébé, la déesse de la jeunesse éternelle, avec le valeureux Héraclès, se confondait avec celle des « bons sauvages ». Et, bien cadrées, les illusions de la fable pouvaient satisfaire nos exigences d’unité esthétique et théâtrale.

Au-dessous du volcan

Atitlan, en bleu et cendres

http://ducol.net/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=43&Itemid=84

«La poésie aztèque sourd goutte à goutte du paradis,

le Tlalocan-Tamoanchan.

C’est parce qu’elle donne la vie qu’elle en peut dire les secrets

(azo tle nelli in tlalticpac) »

En composant Atitlan en bleu et cendres (2010) pour chœur, percussions et dispositif électroacoustique, je me suis moi-même inspiré d’un mythe guerrier et amoureux qui est, contrairement aux Indes galantes, bien connu en Amérique centrale. Si l’exploration des voix, du souffle et des légendes volcaniques inscrit bien cette pièce dans la succession de Nu couché, ciel de feu, en revanche plusieurs aspects importants les distinguent, à commencer par l’ensemble des percussions et voix. Et si ce dispositif introduit un autre paysage sonore, c’est aussi qu’il met en scène une légende autre, et donc de nouvelles interprétations. Il s’agissait naguère, on l’a vu, d’une fiction amoureuse avec des symboles de créativité éveillés et embrasés jusqu’à la lèvre du volcan. Ici, avec sa plongée dans les profondeurs de l’inconnu, Alpaya la belle indienne fera plutôt miroiter les reflets gorge-de-pigeon de l’ambiguïté. L’amour de la linda Ixtla se trouvait sublimé dans le vertige ascensionnel du volcan devenu gratte-ciel, exhaussement pyramidal jusqu’au ciel de feu. On aurait pu dire comme le narrateur du roman Au-dessous du volcan (p. 528-529), lorsqu’il faisait parler le « poète » (alias le Consul) :

« Devant eux, Popocatepetl et Ixtaccíhuatl dominaient toujours le nord-est, la Femme Endormie maintenant peut-être la plus belle des deux, de la neige rouge sang aux angles dentelés de sa cime, s’estompant à leurs yeux sous les fouettées d’ombre plus noire des rochers, la cime elle-même comme suspendue au milieu des airs, flottante au sein d’un amas de noirs nuages caillés. »

Le guerrier Popocatepetl n’était qu’un poète qui échafaudait en une nuit les tours rêvées d’une passion inextinguible. Ixtaccíhuatl, aussitôt trouvée, aussitôt perdue, avait provoqué malgré elle l’étincelle d’un éternel brasier amoureux. Avec Atitlan s’ébauche une autre entreprise, mais qui pourrait elle aussi croiser quelques-uns des chemins tracés par Lowry – une entreprise placée sous le signe de forces antagonistes. Je rouvre Au-dessous du volcan (p. 562-563) :

« Le Popocatepetl dressait par la fenêtre ses flancs immenses, en partie cachés par des nuages d’orage ; barrant de sa cime le ciel, il semblait presque droit au-dessus, avec juste au-dessous la barranca, le Farolito. Au-dessous du volcan ! Ce n’était pas pour rien que les anciens avaient situé le Tartare sous l’Etna et dedans, le monstrueux Typhée aux cent têtes et aux yeux et voix – relativement – effrayants. »

À côté du « poète » qui mystifiait ses amours, le Consul (son alter ego) est irrémédiablement entraîné dans la ronde infernale du mescal – une « eau de vie » (?) mexicaine – et à jamais absorbé par la forêt mortelle du « Farolito », il s’anéantira dans l’obsédante « barranca », ce grand fossé béant de laideur où roulent les immondices et chiens crevés… Tout un autre monde, au-dessous du volcan, vient barrer ses élans amoureux, corroder ses désirs faustiens de connaissance à fleur de plaisirs. À son tour, la légende d’Atitlanapparaît comme le carrefour de tels contrastes, le terreau de multiples divergences. Atitlan désigne à la fois le volcan et son lac de cratère (d’où mon sous-titre en bleu et cendres). Dans ce mythe, l’eau et le feu sont aussi indissociables et complémentaires que les amours du prince Toliman et de la jeune paysanne Alpaya. Chaque élément se heurte à un obstacle qui modifie sa trajectoire, et l’ascension du volcan paraît comme neutralisée par le plongeon mortel. On retrouve bien en effet des perspectives alternatives et constamment contrariées, comme chez Malcolm Lowry. Mais que racontent exactement les Indiens mayas ?

La légende d’Atitlan

Alpaya, la petite paysanne des bords du lac Atitlan, était si jolie qu’on la surnommait « la princesse du lac ». Quand il croisa les regards de la belle indigène, le prince Toliman fut troublé au point d’en perdre le sommeil. Quittant son palais, il erra pendant des jours avant de trouver la modeste maison d’Alpaya. Celle-ci résista d’abord au prince qui lui demandait de l’épouser : une pauvre paysanne comme elle pouvait-elle partager la vie d’un tel personnage ? Et puis la petite Maya comprit que l’amour surpasse toutes conditions quand les dieux décident de réunir deux cœurs amoureux. Peu après, on célébra les fiançailles des jeunes amants. Or, tandis que la fête battait son plein, le volcan Atitlan s’éveilla brutalement, crachant des blocs de feu très haut dans le ciel et recouvrant les eaux du lac où il se mire. On s’interrogea sur la volonté des dieux, visiblement proches de la fête : le mariage aurait-il lieu comme prévu à la deuxième lune de printemps ? En guise de réponse, de sombres nouvelles faisaient écho aux agitations du volcan. Les Espagnols, déjà maîtres du Mexique, arrivaient en pays maya, pillant les villages, brûlant les cultures, violant les plus belles femmes… Le prince lui-même sera déchu et dépouillé de ses richesses. Alpaya s’enfuira, se terrant bien à l’abri pour échapper aux « conquistadors ». Sachant qu’Alpaya était fiancée à Toliman, les Espagnols annoncèrent la mort du prince, pensant qu’ainsi la belle Maya sortirait de sa cachette. Mais, pour témoigner de son indéfectible amour, Alpaya grimpa sur les hauts rochers d’Atitlan et, comme Sappho la grande amoureuse, se jeta dans les flots où elle s’engloutit. Quand il apprit la triste nouvelle, le jeune amant se précipita à son tour dans le lac. Ému par tant de désespoir, Xocomil, le dieu du vent, dévala les pentes d’Atitlan et effleura les eaux du lac, frémissant jusqu’à réunir en un seul accord les deux âmes éperdues. Et depuis ce moment, les Indiens racontent qu’Alpaya et Toliman vivent leurs amours dans une paix profonde et une harmonie abyssale.

Un mythe réactualisé

L’histoire d’Atitlan (une nouvelle Hébé d’outre-Atlantique), je l’ai réécrite à ma façon, c’est-à-dire bien sûr avec mes mots (français ou espagnols), mais aussi une interprétation qui oriente ses rythmes et sonorités dans un sens qui m’est personnel. À la différence de Nu couché, ciel de feu, je n’ai pas voulu gommer le récit, mais cherché au contraire, par divers moyens, à réactualiser le mythe. Pour ce faire, j’ai tout d’abord assemblé voix, percussions et danses, avec l’intention de recréer une implantation peut-être plus proche des anciens rituels que celle de Rameau. J’ai ensuite articulé la présence vocale – ici primordiale – sur un quadruple niveau :

a – Un niveau narratif où prime le récit, un récit qui se brise çà et là d’une langue à l’autre, achoppant parfois sur le silence, parfois sur d’autres voix. À ce premier niveau, les voix parlées pratiquement sans artifices électroniques sont diffusées sur l’avant-scène de façon à paraître proches de l’auditoire. Je voulais qu’elles eussent l’air « naturelles » et jusqu’à un certain point crédibles, comme celles des conteurs de légendes. Ainsi apparaît la sensuelle Princesse du lac :

« Ses yeux, comme le lac Atitlan, étaient d’un bleu tellement profond / Tellement transparent qu’on s’y serait perdu tout entier / Comme braises dans la nuit, le carmin de ses lèvres irradiait / Ses cheveux, comme laves en torsade, glissaient soyeusement sur ses épaules nues / Ses cheveux coulaient jusqu’au creux sombre de ses reins / Épousaient les mouvements de son souffle… »