Palmström de Hanns Eisler : la parodie comme hommage critique

- Résumé

- Abstract

En 1924, Schoenberg commande à son élève Hanns Eisler une œuvre pour compléter un concert où il donne le Pierrot lunaire. Hanns Eisler écrit Palmström, sur des textes de Christian Morgenstern. C’est une parodie de l’œuvre de Schoenberg, dont le troisième numéro s’appelle, non sans ironie, « l’art pour l’art ». La rupture esthétique et politique qui séparera Eisler de son maître est déjà en germe dans cette œuvre de jeunesse, où l’on décèle son rapport au texte et à la prosodie, son humour et son rapport à la tradition. Palmström est le premier jalon d’une affirmation esthétique très singulière, à la croisée du politique et du sensible.

Plan

Texte intégral

En 1919, Hanns Eisler, jeune Viennois de 21 ans tout juste rentré du front, devient l’élève de Arnold Schoenberg, de vingt-quatre ans son aîné. Ce dernier lui offre ses leçons et le décrit comme un élève particulièrement talentueux. En 1924, Schoenberg commande à Hanns Eisler une pièce pour compléter un concert du Pierrot lunaire. Pour cette pièce de commande, Eisler choisit le même ensemble instrumental, duquel il a ôté le piano et la clarinette basse. Il s’en tient aussi à la Sprechstimme du Pierrot lunaire. Le cycle dure un peu plus de cinq minutes. Cette « formation Pierrot » restera chère à Eisler qui l’utilisera notamment dans ses 14 Ways to Describe the Rain (1941).

Avant d’entrer plus avant dans l’étude de ce cycle largement méconnu, précisons que les douze années qui séparent les deux pièces les inscrivent dans deux époques radicalement différentes entre lesquelles surgissent la Première Guerre mondiale, les révolutions russe et allemande et l’avènement de la République de Weimar. Schoenberg et Eisler appartiennent à deux générations différentes, dont la plus jeune est devenue adulte pendant la guerre. Sur le plan musicologique, cette génération est frappée par ce qu’on a appelé la « crise de la salle de concert ».Le Sacre du printemps de Stravinsky et les Trois Poèmes de Stéphane Mallarmé de Ravel ont déjà douze ans et, même si la musique de Schoenberg continuait d’être jugée subversive, contre-nature, dégénérée, il n’empêche que Pierrot lunaire et ses premières réceptions avaient également déjà douze ans.

Le cycle de Eisler précède la rupture esthétique d’avec son maître, qui aura lieu en 1926 par échange épistolaire. Elle suivra de peu le ralliement de Eisler à la cause du communisme, ignoré alors de Schoenberg. Ce que Schoenberg ne pardonnera pas à Eisler, c’est de juger l’art et la musique avec des critères qui leur sont extérieurs.

Introduction : Hanns Eisler contre le « réactionnaire musical »1

La violence de la polémique suscitée par l’œuvre de Schoenberg d’une part, le bouleversement – la révolution ? – qu’il a fait vivre à la musique et à la tonalité d’une autre, combinés à la conviction longtemps partagée que « l’histoire de la musique a un sens et que ce sens conduit de la tonalité au surréalisme en passant par l’atonalisme2 », tous ces éléments laissent planer encore à cette époque autour de Arnold Schoenberg l’aura d’un révolutionnaire. Cette aura tend à le rendre intouchable pour qui ne veut pas passer pour un réactionnaire musical. Il est pourtant largement admis aujourd’hui que « c’est sans volonté subversive, pour ainsi dire naturellement, que Schoenberg en vint à suspendre la tonalité3 ».

Hanns Eisler, fervent progressiste, décrit dès 1924 son maître comme un « classique » :

En débattant de l’« atonalité », des dissonances, on a complètement oublié les autres caractéristiques de la structure musicale des œuvres [de Schoenberg]. La place que tiennent le contrepoint, la motivique, la thématique et le façonnage au sens ancien du terme, même dans ses œuvres les plus controversées, les plus « atonales », n’est pas encore aujourd’hui reconnue pour la plupart. Mais ces moyens artistiques, justement, s’apparentent étroitement à ceux du passé, du moins en sont issus4.

En raillant l’écriture de Schoenberg, Eisler ne mêle donc pas sa voix à celle des critiques qui considèrent que Pierrot lunaire n’est autre chose que « des bruits uniformément étrangers, qui dans l’ensemble ressemblent vaguement à des instruments en train de s’accorder5 ». C’est bien du conservateur que Eisler se distance :

Le monde musical doit changer de comportement et cesser de regarder Schoenberg comme un démolisseur et un subversif, pour le voir comme un maître. Il s’est créé un matériau nouveau pour composer dans la plénitude et dans l’achèvement des classiques. C’est lui le véritable conservateur : il s’est même créé une révolution pour pouvoir rester réactionnaire6.

Mais en se démarquant dès 1924 de la réaction musicale – qui prend certes la forme d’une révolution du matériau –, Eisler ouvre-t-il pour autant la voie à une nouvelle esthétique ? Deux années plus tard, sa rupture avec Schoenberg coïncidera avec son engagement politique : y a-t-il déjà des traces de cette double rupture politique et esthétique dans cette parodie du Pierrot lunaire ?

La poésie politise la musique

Le choix des textes : Christian Morgenstern

Eisler écrira en 1955 :

Il est navrant que le texte du Pierrot lunaire, l’une des compositions les plus brillantes de Schoenberg, soit une pâle imitation de Verlaine par un poète belge de troisième ordre, Albert Giraud, traduite qui plus est par Otto Erich Hartleben. Pour Schoenberg, le choix du texte n’avait malheureusement rien de décisif. Le texte n’était pour lui que le point de départ d’une composition7.

Pour répondre à la commande de son maître, Eisler choisit, lui, de se tourner vers Christian Morgenstern. Empreint de Nietzche, de religion et de théosophie, Morgenstern est un poète assez inqualifiable qui n’a de cesse d’être insolent, se moquant des mots et de la poésie même. Il est connu essentiellement pour ses Galgenlieder (« Chants du gibet », première édition en 1905) dont Eisler extrait les deux derniers textes de son cycle. Les trois premiers poèmes sont extraits du recueil Palmström (1910) qui donne son nom au cycle. L’écrivain Tucholsky a dit de Morgenstern qu’il était « capable d’exprimer l’absurde sur un mode goethéen8 ».

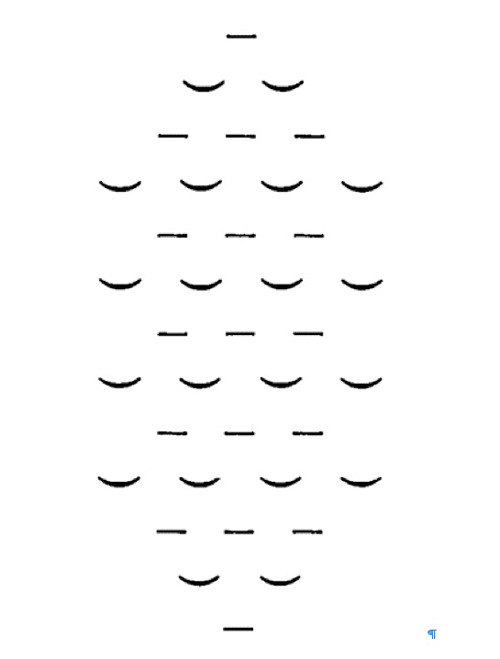

Palmström met en scène deux personnages. Korf est l’inventeur fou : on retiendra la lampe qui transforme le jour en nuit (« die Tagnachtlampe »), l’orgue à parfums et la montre à quatre aiguilles, qui s’annulent les unes les autres. Korf est aussi en proie aux services de police dont Morgenstern dénonce la violence et l’absurdité. Palmström est l’idéaliste, le rêveur, qui voudrait un monde meilleur. Déjà chez Morgenstern, Palmström est inspiré de Pierrot. Les premières traductions françaises nommaient Pierrot pendu le recueil des Galgenlieder, rendant bien son aspect satirique. Dans ce recueil de l’absurde, on apprend que toutes les mouettes semblent s’appeler Emma9 ; un loup-garou extirpe un instituteur et sa famille de leur tombe nuitamment avec cette requête étrange : « décline-moi ! » (« beuge mich ! », au sens de réciter le nom en suivant les cas de la déclinaison allemande que sont les nominatif, accusatif, datif et génitif). L’instituteur s’exécute, mais concède qu’il ne sait pas le pluriel. Qu’importe le loup est reconnaissant. Mais au-delà de l’absurdité des récits de ses textes, il y a le traitement même des mots. Morgenstern s’en joue sans arrêt, utilise les expressions dans leur sens propre et n’a de cesse de dénoncer, par son usage même de la langue, la vacuité de la poésie et du langage. Le poète imagine dans cet esprit un « nocturne de poisson » (« Fisches Nachtgesang »), fait de brèves et de longues.

Hanns Eisler, après des tergiversations, se fixe sur cinq poèmes. « L’art pour l’art » trône au centre du cycle, sorte d’antimanifeste, particulièrement parodique : il situe d’emblée l’objet de la critique portée à Schoenberg.

- « Venus - Palsmtröm - Anadyomene » (« Venus Palmström » chez Eisler)

Ici Palmström se compare à Venus. Mais il n’est question que d’un verre d’eau… Au dernier vers, « Venus - Palmström - Anadyomene », Palmström vient se glisser au milieu de l’image héritée du quatrième siècle avant notre ère de la Vénus sortant des eaux. Cela a l’insolence d’un sacrilège. Mais qu’est-ce que la Vénus Anadyomène, sinon deux mots côte à côte ?

- « Die Kugeln » (les boules) (Eisler en fait « Notturno »)

Palmström n’a pas la chance d’être en proie avec la lune. Ici c’est sa propre création qui l’effraie. Les boules de papier qu’il a disséminées « avec art » dans sa chambre font un bruit étrange qui le terrifie la nuit. Il est effrayé par la puissance de son art. Les artistes comme Palmström ont peur de l’art, ils n’osent pas se confronter au terrible pour le surmonter dans la création.

- « L’art pour l’art »

Korf, le génial inventeur est ici inspiré par les battements d’ailes d’un moineau effrayé. Le créateur oublie son œuvre dès qu’elle est prête à être réalisée et ne se souvient même plus avoir entendu un moineau. L’anecdote qui a inspiré la création, seul lien avec le réel, est aussitôt oubliée, aussi vite que l’œuvre elle-même. La vacuité de l’art pour l’art est dénoncée ici comme un refus du réel.

- « Galgenbruders Frühlingslied » (« Chant de printemps d’un frère de potence »)

Directement placé après le chant du poisson, ce poème est un pastiche de poésie romantique sur le thème de la nature et du printemps. Le narrateur n’est pas un jeune homme en errance mais un pendu qui s’émerveille d’un bourgeon qui passe à travers le trou laissé par un ver. « O selige Epoche » (« Ô saison des délices »), le mort se sentirait presque en vie.

- « Tapetenblume » (Chez Eisler « Couplet von der Tapetenblume ») (« La fleur de tapisserie »)

Morgenstern donne ici la parole à une fleur. Mais elle n’est pas la fleur des romantiques, qui fleurit en mai ou au clair de lune : elle est condamnée à croître entre quatre murs. L’évocation de la nature est acceptable si elle sert à exprimer la souffrance des hommes, pas si la petite fleur est là pour les en détourner. « Que sont ces temps / où parler d’un arbre est presque un crime / puisque c’est faire silence sur tant de crimes10 ? », écrira Brecht en 1939, dans un poème mis en musique par Eisler.

Mais la fleur semble nous avertir : « Tu ne me regarderas jamais assez, prévient-elle, aussi loin que tu regardes dans la petite chambre […] Tu deviendrais fou, mon petit amour. »

La relation maître/élève

Le Pierrot lunaire est souvent lu comme une métaphore du « dialogue du créateur avec son art11] »: la parodie de Eisler répond par une métaphore de la relation de l’élève au maître. Une telle lecture mène à se demander si les boules de papier qui effraient leur créateur ne sont pas les séries dodécaphoniques ; les quatre murs de la dernière pièce évoquent peut-être l’enseignement de Schoenberg : pour fleuris qu’ils soient, ils n’en sont pas moins une prison pour qui n’a qu’eux comme seul horizon.

Indépendamment du sens des textes, Eisler glisse dans l’écriture même des allusions à son maître et à sa distance vis-à-vis de l’écriture en série de douze sons.

L’identité Schoenberg/Palmström (faisant écho à celle Schoenberg/Pierrot) est suggérée par les deux premières notes du violon de la première pièce : la-mib : a-es, les initiales de Schoenberg. Elles sont chantées une tierce au-dessus par la voix sur le nom « Palmström ».

Toujours dans « Venus Palmström », la série la-mib-mi-do#-ré-do-si-la#-sol#-fa#-sol-fa, débutée donc par les initiales du maître, apparaît dès la première mesure. On retrouve ensuite l’intervalle la-mib (souvent sous la forme la-ré#) au violoncelle mesure 3, 4-5 puis 6, à la flûte mesure 8, 9, et enfin à la clarinette mesure 11. Cette dernière occurrence est la plus facilement repérable à l’oreille par son phrasé et sa nuance du mezzo forte au crescendo. La série, présente partout dans la pièce, reparaît au violon à la coda de la mesure 13, mais amputée de ses deux premières notes – les initiales de Schoenberg (exemple 2). Cela demeure une allusion cryptique mais montre l’aisance avec laquelle Eisler se joue de l’écriture dodécaphonique. C’est pourtant la première fois qu’il compose avec une série de douze sons.

Parmi les éléments autobiographiques dissimulés à travers les séries, citons aussi la dernière pièce « Couplet von der Tapentenblume ». La série (mib-do#-ré-do-si-mi-sib-la-lab-fa#-sol-fa) est assez reconnaissable à l’oreille et est exposée de nombreuses fois de manière distincte. Mais une fois la partie vocale terminée, la prophétie énoncée par la fleur « tu deviendrais fou ! » semble se réaliser. Entre les mesures 31 et 33, le violoncelle parvient à jouer la série, mais de plus en plus laborieusement. Puis quand, à la levée de la mesure 34, il semble recommencer la série une nouvelle fois, il s’interrompt en fait après les deux premières notes, dans un sforzando avec les clarinette et alto, comme pour dire « ça suffit ! ». Tout comme la référence à Schoenberg de la première pièce, cette plaisanterie n’est pas vraiment audible pour qui n’a pas la partition sous les yeux ou n’est du moins très familier de l’écriture dodécaphonique. En revanche on perçoit bien le geste de l’accelerando ponctué des accords des cordes qui interrompent la série ; le ralenti n’est là que pour mieux amener au sforzando et débouche, après un silence, sur le pastiche d’une cadence. C’est comme s’il fallait à tout prix échapper à ces quatre murs et à la tentation d’énoncer une nouvelle fois la série.

Eisler ne restreint donc pas les règles de l’écriture à douze sons à un principe formel d’écriture. À travers son usage des séries, il met en scène, dans la musique même, une métaphore sociale et politique.

Le principe de la technique dodécaphonique, lui, est censé valoir pour toutes les catégories et tous les genres musicaux. Cette prétention est nuisible et dangereuse, car chaque genre doit se forger sa propre manière d’écrire. Une méthode mécaniste, uniformisée, peut effacer la singularité des genres. Mais une claire délimitation des genres est nécessaire si nous voulons produire de l’art et non point des devoirs solaires ou des manifestes. Un compositeur devrait au moins savoir quel genre se prête à la technique dodécaphonique. Celle-ci ne doit pas devenir un style, mais seulement une méthode parmi d’autres12.

Si la technique dodécaphonique n’est pas un style mais une méthode, c’est donc que sa fin ne se situe pas en elle-même. La critique de l’art pour l’art est déjà lisible dans l’usage même des séries. On comprend que cette critique occupe la place centrale du cycle.

Une pièce manifeste : « L’art pour l’art »

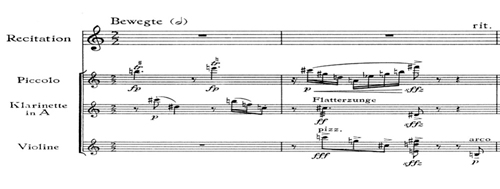

Cette pièce, la plus courte du cycle, est écrite pour piccolo, clarinette et violon. Fred Fischbach, qui a analysé une immense partie de l’œuvre d’Eisler, et en particulier Palmström, avec une grande précision, explique :

Série de base, récurrence, renversement, récurrence du renversement, rien n’y fait, la pièce évoque une œuvre qui n’existe pas et le comble de la dérision serait peut-être qu’Eisler abandonne ici l’écriture dodécaphonique, qu’il renonce à la série pour revenir à l’écriture atonale d’avant l’écriture dodécaphonique13.

Peut-être n’y trouve-t-on pas de série identifiable, mais la pièce demeure pour autant très lisible, et ce dès la première écoute. Si elle ne résiste pas à une analyse précise qui y chercherait un système, c’est justement qu’ici, comme Fischbach en a l’intuition, Eisler moque ce romantisme sans tonalité, écrit au fil de la plume – pourtant un des fantasmes de Schoenberg qui rêvait que sa main de compositeur soit comme sa main de peintre, guidée par son inconscient. Plus tard, Eisler parlera de « copier Brahms à l’aide de la technique dodécaphonique14 », ce qui prouve bien que ce n’est pas à la technique en tant que telle qu’il s’en prend et qu’il n’y a pas recours pour moquer « l’art pour l’art ».

La pièce commence par les trilles du piccolo, mimant un battement d’ailes. Les deux premières mesures font entendre les trois instruments dans des gestes qui ont quelque chose de la fulgurance. Puis les croches piquées du violon entrent (mesures 3, 4 et 7). La cellule deux doubles-croches est entendue cinq fois en neuf mesures. La voix est laissée seule de la troisième noire de la mesure 9 à la troisième croche de la mesure 11. Cette première partie conclut la description de la composition géniale de Korf.

Le violon reprend ensuite son motif en croches piquées, avec une ligne mélodique certes complètement différente ; mais l’oreille y sent dès la première écoute le retour d’un mouvement laissé en suspension, d’autant que la cellule rythmique deux doubles-croches revient elle aussi à six occurrences (dont cinq en trois mesures), rendant cette deuxième partie clairement identifiable comme telle. L’impression, créée par les rappels rythmiques, que quelque chose s’est remis en route corrobore le texte qui décrit à ce moment-là l’entreprise de l’enregistrement de la pièce de Korf. Tout pourrait continuer dans cette routine très rythmée mais la mesure 14 ne dure qu’une blanche (c’est là une signature de Eisler) et le crescendo du violon mène… au retour des mesures 1 et 2 avec quelques différences : la clarinette reprend le motif du piccolo deux octaves plus bas, le violon descend aussi d’une octave ; le crescendo est moins exacerbé ; enfin le flatterzunge de la clarinette devient un grand decrescendo au piccolo (cf. exemples 5 et 6). C’est donc une reprise affadie. Le grand élan artistique que ce pauvre moineau avait inspiré à Korf n’est plus qu’un geste non abouti qui a perdu sa substance. En effet, ce retour des premières mesures arrive au moment où l’on apprend que Korf n’a plus aucun souvenir de son élan créateur génial. Le tout se délite au point que la voix est finalement laissée seule – décidément quelle solitude dans cette pièce ! – tandis que les instruments s’évanouissent discrètement, comme en s’excusant de n’avoir pas de cadence à jouer.

Eisler indique ensuite que le récitant doit secouer la tête avec l’air de réfléchir : nous commenterons plus bas cette indication caractéristique.

Avec cette pièce, Eisler explicite son désaccord et commence à poser les jalons d’une véritable esthétique alternative, en radicale opposition avec toute idée d’autonomie de l’art.

Vers des outils stylistiques propres

Le traitement vocal

En 1948, dans son texte « les grandes questions sociales de la musique moderne », Eisler admettra son désintérêt et son agacement pour la vocalité de Pierrot lunaire.

La démonologie provinciale et niaise de Giraud, à travers la diction forcée et empathique de la voix parlée (diction que Schoenberg a lui-même fixée rythmiquement et dont il exige l’observation), produit une impression pénible et détourne l’attention de la musique. J’ai souvent proposé à Schoenberg de laisser tomber le texte, afin de sauver cette fabuleuse musique sous la forme de « pièces de caractère ». Il n’a jamais approuvé cette proposition15.

Eisler ne fait donc pas grand cas de cette révolution de l’écriture vocale. D’ailleurs, il ne tient pas la parodie tout au long de la pièce. Le premier numéro imite très bien Pierrot lunaire : sauts de septième, des phrases à l’ambitus très ample, de la dentelle vocale, comme à la mesure 3 et jusqu’à un saut de seizième entre les mesures 11 et 12.

Dans la deuxième pièce, l’ambitus reste ample et on retrouve quelques piqués ou changements de rythme caractéristiques. Mais il y a clairement une accalmie de la ligne vocale qui court jusqu’à la dernière pièce. On est aussi frappé, dans tout le cycle, par l’absence de toute indication de nuance à la voix (sauf la deuxième pièce qui est murmurée (« geflüstert »), mais c’est presque à considérer comme une indication théâtrale). On est loin de Pierrot lunaire et de son troisième numéro (« Der Dandy ») par exemple. La suite de son œuvre vocale le prouvera, l’extravagance vocale de Pierrot lunaire, et en règle générale, le traitement instrumental de la voix, est trop loin d’Eisler. La clarté du texte importe – et c’est déjà visible ici – dans cette œuvre où l’auteur ne maintient pas l’imitation jusqu’au bout.

Le rapport à l’humour

Eisler a choisi un poète qui rit de la poésie. Les textes de Pierrot lunaire, eux, sont certes ironiques voire satiriques, mais cèdent au lyrisme onirique avec beaucoup de sérieux, sans humour sur eux-mêmes. « Si ces textes étaient naïfs, rien ne serait encore perdu, mais Schönberg a une fâcheuse propension à la philosophie éclectico-mystique16. » L’humour – souvent noir – de ces textes est fait avec le poème mais n’est pas dans le poème. De la même manière, c’est dans la musique même que Eisler va loger sa critique.

Les dernières mesures du cycle (voir exemple 4) sont un exemple de cet humour eislerien. La flûte et le violoncelle jouent un chromatisme ascendant et la clarinette et le violon un chromatisme descendant. Il s’agit typiquement d’un geste de cadence où l’on passerait de la sensible à la tonique. Tout cela évidemment est absurde dans ce contexte atonal, mais justement, c’est drôle. Et cela joue avec l’inconscient de l’auditeur qui reconnaît ce geste. C’est comme si en écrivant de la musique atonale, Eisler ne perdait pas de vue qu’elle serait entendue par un public qui connaît les règles de la musique tonale. Cela moque, par la musique, et la tonalité et l’atonalité : la première pour ses systématismes et la seconde pour son incapacité à s’émanciper des règles tonales. C’est donc bien la révolution d’un réactionnaire que Eisler parodie ici.

L’utilisation du piccolo pour mimer le battement d’ailes du moineau dans « L’art pour l’art » est aussi un trait d’humour. Eisler prend soin de répéter ce motif à la flûte deux fois (cf. exemple 5 et 6). C’est-à-dire que non seulement il y a humour, mais en plus il est donné à l’auditeur moyen de le percevoir.

À la fin de « L’art pour l’art », l’indication de Eisler « le récitant doit secouer la tête avec l’air de réfléchir » (« der Sprecher schüttet mit nachdenklicher Miene den Kopf ») est très éclairante. Elle doit à notre avis être rapprochée de l’indication qui figurera dans son opus 11 – Zeitungsausschnitte (« coupures de journaux », achevé en 1927 à Berlin) – où il demande à la chanteuse, dans les annonces matrimoniales, de « réciter sans parodie, humour, blague, … » (« Ohne Parodie, Humor, Witz, etc. vorzutragen »). Nous rapprochons ces deux textes car ils mettent tous deux en scène un personnage qui prête à la moquerie.

Eisler ne donne des indications (de tempo, de nuance, de caractère) que quand elles sont contre-intuitives. Ici, il veut justement prévenir l’ironie dont il expliquera qu’elle produit une complicité avec le personnage. Cela semble paradoxal, mais les clins d’œil du récitant qui se moquerait de Korf rendraient Korf au fond plus sympathique et moins ridicule que si le récitant laissait au public le soin de juger de ce ridicule.

Conclusion : vers la distanciation brechtienne

Au cours de l’échange qui provoquera la rupture entre le maître et l’élève en 1926, Schoenberg écrit à Eisler :

Vous n’avez pas été capable de garder votre opinion de moi pour vous-même, mais il a fallu que vous l’affichiez à tout-va alors même qu’on ne distingue dans votre travail encore aucun changement d’allégeance, alors même que vous n’aviez qu’à l’esprit de témoigner de ce changement d’allégeance (qui n’était donc pas un acte de création) dans vos travaux futurs ; et alors même, en conséquence, que la manière de composer qui devrait documenter ce changement n’existe pas17.

La remarque de Schoenberg n’est pas tout à fait juste et l’on a bien vu que le désaccord avec Schoenberg est visible dans l’écriture de Eisler dès 1924. D’abord par le choix des poèmes, qui le situe dans une autre école esthétique ; ensuite par son usage non formel des séries ; par sa revendication – qui commence à se lire dans la partition et non pas seulement dans l’« esprit » de Eisler comme le dit Schoenberg – d’un art qui interagisse avec la société : on sent déjà son souci de la réception ; par le traitement vocal et un goût pour la sobriété dans la prosodie qui se lit malgré les immenses contraintes ; enfin par l’humour qu’il parvient à glisser dans la musique même.

Cet humour ne passe jamais chez Eisler par la connivence, voisine de la complaisance, et l’on brûle de dire qu’il naît d’un effet de distance. Le mot est évidemment anachronique alors que Eisler n’a pas encore rencontré Brecht, qui lui-même n’a pas encore théorisé l’« effet de distanciation » (« Verfremdungseffekt »). Mais on comprend déjà comment la collaboration et l’amitié étroites qui ont lié Brecht et Eisler ont pu être si longues (presque trente ans) et si productives (plus de cent pièces).

Pour l’heure, Eisler se trouve face à une grande énigme dont il détient les trois cartes maîtresses : la révolution du matériau permise par Schoenberg ; la conviction que la musique est faite « par des hommes et pour des hommes18 » ; les promesses offertes par la révolution technologique et la diffusion de masse. Son œuvre à venir, dont l’éclectisme est remarquable, est celle d’un compositeur insaisissable, qui met en lumière un impensé de la musicologie. On rechigne à lui laisser une place dans l’Histoire de la musique – et en particulier dans celle du lied – de peur de le dépolitiser ; mais on sent bien, notamment à travers son opposition fervente au « réalisme socialiste », qu’il est bien autre chose qu’un propagandiste talentueux. Toute sa vie, il aura travaillé à l’articulation entre politique et musique, entre message et sensible : non pas comme deux cases qui s’alimentent l’une l’autre, mais bien comme deux rapports au monde et à soi qui convergent pour faire entrevoir un ailleurs à naître. « Distancer un processus ou un caractère, dira Brecht, c’est d’abord, simplement, enlever à ce processus tout ce qu’il a d’évident, de connu, de patent, et faire naître à son endroit étonnement et curiosité19. »Quels seront les outils musicaux que développera Eisler au service de ce programme ? C’est l’enquête qui s’inscrira logiquement à la suite de ce travail.

Mais puisqu’il est question de source et d’inspiration, rappelons qu’à quelque distance de Schoenberg que l’ait mené sa vie politique et musicale, Eisler ne cessera jamais de parler de son maître avec la plus grande admiration, démontrant ainsi qu’il ne confond pas programme politique et génie artistique.

Je n’ai pas besoin du proverbe chinois : « Qui n’honore pas son maître est pire qu’un chien », pour constater ici que Schönberg a été l’un des plus grands compositeurs du XXe siècle, et au-delà. […] Ses faiblesses me sont plus chères que les qualités de beaucoup d’autres. On ne peut concevoir l’histoire de la musique sans lui. Déclin et décadence de la bourgeoisie : sans doute. Mais quel crépuscule20 !

Bibliographie

ACCAOUI Christian et ADAM François-Xavier, éd.

2011, Éléments d’esthétique musicale : notions, formes et styles en musique, Arles/Paris, Actes sud/Cité de la musique.

BETZ Albrecht

1982, Hanns Eisler, Political Musician, Cambridge/New York, Cambridge University Press.

BRECHT Bertolt

1979, Écrits sur le théâtre, vol. 2, traduction Jean Tailleur et Edith Winkler, Paris, L’Arche.

BUCH Esteban

2006, Le Cas Schönberg : naissance de l’avant-garde musicale, Paris, Gallimard, coll. Bibliothèque des idées.

DUNSBY Jonathan

1992, Schoenberg, Pierrot lunaire, Cambridge/New York, Cambridge University Press, coll. Cambridge music handbooks.

EISLER Hanns

1998, Musique et société, traduction Albrecht Betz et Diane Meur, Paris, Éd. de la Maison des sciences de l’homme.

EISLERHanns

1973, Musik und Politik: Schriften 1924-1948, éd. Günter Mayer, Munich, Rogner & Bernhard, coll. Passagen.

FISCHBACHFred

1999, Hanns Eisler: le musicien et la politique, éd. Franck Fischbach,Bern/NewYork, P. Lang, coll. Contacts.

GOLDET Stéphane

1994, « Arnold Schoenberg », in Guide de la mélodie et du lied, éd. Brigitte François-Sappey, Gilles Cantagrel et Marie-Claire Beltrando-Patier, Paris, Fayard, coll. Les indispensables de la musique.

HOLTMEIER Ludwig

2013, « Arnold Schoenberg : généalogie d’une théorie musicale », in Théories de la composition musicale au XXe siècle, vol. 1, éd. Nicolas Donin et Laurent Feneyrou, Paris, Symétrie.

Notes

1« Arnold Schoenberg, der musikalische Reaktionär » est le titre d’un article de Hanns Eisler publié en 1924.

2BUCH Esteban, Le Cas Schönberg : naissance de l’avant-garde musicale, Paris, Gallimard, coll. Bibliothèque des idées, 2006, p. 275.

3ACCAOUI Christian, article « atonalité », in ACCAOUI Christian (dir.), Éléments d’esthétique musicale : notions, formes et styles en musique, Arles/Paris, Actes sud/Cité de la musique, 2011, p. 48.

4EISLER Hanns et MAYER Günter (éd.), Musik und Politik: Schriften 1924-1948, Munich, Rogner & Bernhard, coll. Passagen, 1973, p. 13 : « Über den Streit die « Atonalität », um die Dizzonanzen vergass man völlig die sonstige musikalische Struktur [Schönbergs] Werke. Was an Kontrapunkt, Motivik, Thematik und Formgebung im älteren Sinne auch in den umstrittensten, « atonalsten » Werken vorhanden ost, wird heute von den meisten noch nicht erkannt. Aber gerade diese Kunstmittel sind mit denen der Vergangenheit nah verwandt oder gehen zumindest aus ihnen hervor. » Traduit par Albrecht Betz et Diane Meur in EISLER Hanns, Musique et société, Paris, Éd. de la Maison des sciences de l’homme, 1998, p. 23.

5Critique de Elsa Bienenfield, formulée en novembre 1912. Citée par BUCH Esteban, op. cit.,p. 218.

6EISLER Hanns, Musik und Politik,op. cit., p. 15 : « Die musikalische Welt muß umlernen und Schönberg nicht mehr als einen Zerstörer und Umstürzler, sondern als Meister betrachten. Heute ist es uns klar: Er schuf sich ein neues Material, um in der Fülle und Geschlossenheit der Klasssiker zu musizieren. Er ist der wahre Konservative: er schuf sich sogar eine Revolution, um Reaktionär sein zu können. » [souligné par l’auteur]

7EISLER Hanns, Musique et société, op. cit., p. 40.

8Cité par FISCHBACH Fred, Hanns Eisler : le musicien et la politique, FISCHBACH Franck (éd.), Bern/New York, P. Lang, coll. Contacts, 1999, p. 35.

9« Die Möwen sehen alle aus, /als ob sie Emma hießen. »

10BRECHTBertolt, « Elegie 1939 » : « Was sind das für Zeiten / Wo ein Gespräch über Bäume fast ein Verbrechen ist / Weil es schweigen Puber so viel Untaten einschliesst? »

11GOLDET Stéphane, article « Arnold Schoenberg », in FRANÇOIS-SAPPEY Brigitte, CANTAGREL Gilles et BELTRANDO-PATIER Marie-Claire (éd.), Guide de la mélodie et du lied, Paris, Fayard, coll. Les indispensables de la musique, 1994, p. 602.

12EISLER Hanns et MAYER Günter (éd.), Musik und Politik, op. cit.,vol. 2, p. 324-325 : « […] das Prinzip der Zwölftontechnik soll aber für alle Arten und Genres der Musik gelten. Das ist ungünstig und gefährlich, denn jedes Genre muss sich seine eigene Schreibweise schaffen. Eine mechanische, uniformierte Methode kann die Eigentümlichkeit der Genres verwischen. Aber deutliche Absetzung der Genres voneinander ist notwendig, wenn wir Kunst produzieren wollen und nicht Schulaufgaben oder Bekenntnisse. Ein Komponist müsste zumindest wissen, welches Genre die Zwölftontechnik verträgt. Sie darf nicht zum Stil werden, sondern nur eine Methode unter anderen. » (1955) Traduit dans Musique et société, op. cit., p. 35-36.

13FISCHBACH Fred, Hanns Eisler : le musicien et la politique, op. cit., p. 39.

14EISLER Hanns, « Quelques mots sur la condition du compositeur moderne », in Musique et société, op. cit., p. 92.

15EISLER Hanns, « Gesellschaftliche Grundfragen der modernen Musik », in Musik und Politik, op. cit., p. 17 : « Die alberne Provinzdämonik Girauds wirkt durch die übertriebene, sih einfühlende Vortragsart der Sprechstimme, die Schönberg rythmisch fixiert hat und verlangt, peinlich und lenkt von der Musik ab. Ich habe Schönberg öfters vorgeschlagen, den Text wegzulassen, um die grossartige Musik als «Characterstücke» zu retten. » Traduit par Albrecht Betz,Musique et société, op. cit., p. 180-181.

16EISLER Hanns, « Arnold Schönberg », op. cit., p. 40. Eisler parle ici de l’ensemble des textes choisis par Schoenberg.

17BETZ Albrecht, Hanns Eisler, Political Musician, Cambridge/New York, Cambridge University Press, 1982, p. 42 : « You […] were not able to keep your opinion of me to yourself, but had to blaze it abroad even though a change of allegianceis not yetperceptible in your works, even though you only had it in mindto manifest this change of allegiance (which was consequently not a creative act) in your future works ; even though, therefore, the manner of composition which should document the change did not exist. »

18C’est ainsi qu’il termine, en 1948, son article « Les grandes questions sociales de la musique moderne », in Musique et société, op. cit., p. 189.

19BRECHT Bertolt, « Sur le théâtre expérimental » (1939-1940), in Écrits sur le théâtre,Paris, L’Arche, p. 187.

20EISLER Hanns, Musik und Politik, op. cit., p. 320 : « Ich brauche nicht das chinesiche Sprichwort : « Wer seinen Lehrer nicht ehrt, ist schlechter als ein Hund », um hier festzustellen, dass Schönberg einer der grösser Komponisten nicht nur des 20. Jahrhunderts war. […] Seine Schwächen sind mir lieber als die Vorzüge mancher anderer. Aus der Geschichte der Musik ist er nicht wegzudenken. Verfall und Niedergang des Bürgertums : gewiss. Aber welch eine Abendröte! » Traduit dans « Arnold Schönberg », op. cit., p. 27.