Création/re-création : à propos des jeux et des enjeux de l’« œuvre ouverte » en « musique contemporaine »

- Résumé

- Abstract

Couvrant le large domaine de l’improvisation, l’œuvre ouverte peut susciter l’usage de partitions graphiques et verbales. Depuis les années 1950, tant aux États-Unis qu’en Europe, les jeux et les enjeux créatifs sont en perpétuelle formation. Lors de chaque performance, il est ainsi de bon aloi de remettre les données principielles sur le métier révélateur, ré-évaluateur et performatif de l’art vivant. En dehors du registre historique et idéologique de l’œuvre ouverte, cet article aborde les rapports qu’entretient l’interprète aventureux avec elle avant de montrer in fine que ce genre de pratique assume l’aura multiple d’une création/re-création chronique.

Plan

Texte intégral

J’ai découvert qu’une œuvre d’art

pouvait n’être jamais deux fois la

même tout en restant la même œuvre.

Earle Brown1

Chacun connaît le fameux ouvrage d’Umberto Eco rédigé à la fin des années 1950 et intitulé L’Œuvre ouverte (Eco, 1965). Contesté par ses lecteurs contemporains, ce livre de poche qui a prêché l’ambiguïté comme valeur souveraine a voulu constater l’ordre malmené de la modernité européenne d’après-guerre. En fait, naviguant entre théorie de l’information, esthétique, littérature et poésie, la dissertation italienne a désiré cerner – à chaud – les différents états d’instabilité (et peut-être aussi d’utopie) de l’œuvre d’art, tout en mettant en relief la pluralité des interprétations et des significations potentielles qui coexistent virtuellement en toute proposition esthétique.

L’œuvre et l’histoire

Ainsi, en ce milieu de XXe siècle furieux, les étincelles sournoises de l’art poétique ont tenté d’éclairer fondamentalement ce concept variable d’appréciation des œuvres ou de leurs données foncièrement panachées. En dehors de la réalisation sculpturale d’Alexandre Calder (ses mobiles changeant de forme à chaque instant dans l’espace), il faudrait évoquer les projets du Livre de Stéphane Mallarmé2, les différents travaux littéraires de Franz Kafka, James Joyce, Raymond Queneau… qui s’offrent au hasard de la consultation et de la lecture. Le fluxiste George Brecht affirmait que « le hasard dans les arts offre un moyen d’échapper aux partis pris qui ont nourri notre personnalité de par notre culture et notre passé personnel, c’est-à-dire que c’est un moyen de parvenir à une plus grande généralité » (Brecht, 2002, p. 113).

Plus naïvement, tentez également d’interroger les « histoires dont vous êtes le héros » (souvent à destination des enfants), sans oublier de prendre en compte aussi les complexes architecturaux « à géométrie variable » (Université de Caracas…), les concepts de salles polyvalentes ou encore les procédés dits « interactifs » jouant avec le vote des auditeurs dans le cours événementiel du spectacle : de l’opéra scénique – Votre Faust de Michel Butor et Henri Pousseur créé en 1968 – à l’opéra virtuel sur internet – Barbe-Bleue d’Alexandre Raskatov de 1997 (Castanet, 1999/2007, p. 140). N’omettons pas non plus le domaine des émissions radiophoniques – Stop ou encore sur la radio RTL dans les années 1970 – ou télévisuelles et l’univers des pièces de théâtre – Je m’appelais Marie-Antoinette de Robert Hossein, 1993 (Castanet, 1994 ; Castanet, 1998, p. 1148-1153 ; Bosseur, 2013 a)… Le miroir de la création/re-création existe, comme nous le voyons, à bon nombre de niveaux de l’expression artistique.

Dans ce cadre, la source non écrite et l’esprit de liberté totale, le support verbal (Castanet, 2008/2016, p. 112) – pages de Wolff, Cardew, Parsons, Reich, Stockhausen, Ligeti, Ono, Oliveros, Globokar, Jackman, Bosseur… – comme le stimulus graphique (Saladin, 2004) – pièces de Cage, Schnebel, Ichiyanagi, Logothetis, Haubenstock-Ramati, Grygar, Cobbing, Cardew… – ont autorisé de concert le jeu de dialectiques opposées, données tangibles entendues en tant qu’aspects a priori contradictoires mais totalement solidaires d’une pensée musicale poétiquement unifiée – même si, comme l’affirmait Jean-François Lyotard, « les gestes qui ne sont pas les contenus ni les formes mais le pouvoir absolument émouvant de l’œuvre ne font pas de progrès au cours de l’histoire » (Lyotard, 1996). Par exemple, pour interpréter correctement sa pièce intitulée The Great Learning (1968-1971) – opus écrit d’après des textes issus de la religion confucéenne –, Cornelius Cardew a énoncé vigoureusement que « la discipline ne doit pas être perçue comme la capacité à se conformer à une structure réglementaire rigide, mais comme l’aptitude à travailler collectivement avec d’autres gens d’une manière à la fois harmonieuse et fructueuse. L’intégrité, l’autonomie, l’initiative, savoir s’exprimer (par exemple avec un instrument) de façon naturelle et directe ; voilà les qualités nécessaires à l’improvisation »3 (Nyman, 2005, p. 192-193 ; Cardew, 2006).

L’idéologie de l’« œuvre ouverte »

« Avec des sons et des mots, et d’autres éléments périssables et sans valeur intrinsèque, nous pouvons inventer des jeux, des mélodies et des chants riches de sens, de consolation et de beauté, doués de vertu éternelle et plus beaux que les jeux tapageurs du hasard et du destin » (Hesse, 1962, p. 188), déclarait avec emballement Hermann Hesse. Dès lors, au niveau musical et parmi maints exemples plus ou moins isolés, les membres de l’École de New York (Josek, 1998) – John Cage, Morton Feldman, Christian Wolff, Earle Brown4 (Deliège, 1986, p. 343-354) – ont abordé, dès la première moitié des fifties, les éléments originels d’une idéologie de l’« œuvre ouverte ». Ce quatuor complice a ainsi orienté « l’œuvre musicale en tant que processus ouvert plutôt qu’objet aux contours strictement définis ; une économie des moyens ; un retrait vis-à-vis des diktats de la subjectivité, ainsi qu’une attention soutenue et réactive aux artistes pratiquant d’autres disciplines artistiques, en particulier visuelles » (Bosseur, 2013 b, p. 636), a commenté Jean-Yves Bosseur. Par le truchement ludique de l’exposition de diagrammes schématiques, des fruits de l’aléatoire5, du « mobilisme », du hasard (Boulez, 1966)6, de l’imprévisibilité (Pousseur, 2004, p. 111) et de l’improvisation (contrôlée ou libre7), une véritable poétique de l’indétermination s’est progressivement mise en place sur le continent européen (Boucourechliev, 1978, p. 42-43). Rappelons que, en lien avec la notion ponctuelle d’« œuvre ouverte », il serait alors possible d’avancer par instants le mot d’improvisation, « si l’on entend par-là l’invention, dans le moment même de son exécution, d’un fait musical neuf par rapport à une exécution antérieure » (Nattiez, 1987, p. 117). Au reste, le peintre suisse Arnold Böcklin affirmait que « la véritable œuvre d’art doit n’être que comme une seule grande improvisation. En d’autres termes, conception, construction, composition ne sont que des degrés qui mènent au but – un but souvent inattendu, même pour l’artiste »8 (Kandinsky, 1969, p. 173-174).

En France et à des degrés divers, André Boucourechliev (Boucourechliev, 1989, p. 38-40 ; Castanet, 2014 a) et Francis Miroglio (Miroglio, 1988) ont réceptionné très tôt les échos des expérimentations9 sonores d’outre Atlantique (Delaigue et Poirier, 2002). Car à la même époque, ayant poussé très loin la technique sérielle viennoise, les compositeurs européens – hyperformalistes a priori dans l’âme – ont eux aussi ressenti un besoin de souplesse et de libération salutaire (notamment au niveau du traitement de la forme, d’où parfois une confusion entre « forme ouverte » et « œuvre ouverte »)10. Dès 1959, Roman Haubenstock-Ramati a inauguré à Donaueschingen son catalogue musical en écrivant des œuvres ludico-graphiques… Dans ce cadre européen, Francis Miroglio a imaginé, entre autres, une œuvre orchestrale à préparer à l’avance par le chef : le placement malicieux de certains modules autocollants, fixables ou détachables à souhait, répartit esthétiquement les divers tempi, densités ou séquences de la partition d’Espaces (1961). Du coup, sans changer de matériaux basiques, le relief de la pièce (agencé selon les critères donc de l’« œuvre ouverte ») possède le don de varier à chaque exécution. En outre, la même année, Claude Ballif n’avait-il pas tenu à donner à la structure de son Bloc-notes (1961) pianistique, « cette forme d’assiette anglaise où l’on peut commencer par n’importe quel mets offert sur la partition » (Ballif, 2015, p. 494) ? (Il s’agit cette fois d’un agencement en « forme ouverte ».)

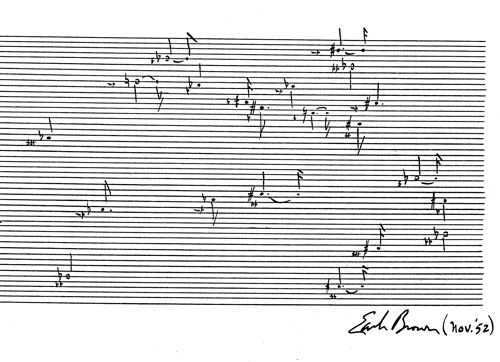

Au demeurant, dans ce cadre où l’idée de variation locale est de mise, en dehors de la gestion du temps (longueur des notes elles-mêmes ajustables comme dans Last Pieces de Morton Feldman ou durée de la pièce équivoque dans sa globalité comme dans Serenata per un satellite de Bruno Maderna ou même dans Rainforest de David Tudor…), le musicien friand d’anticonformisme peut aussi consulter des partitions libérant d’autres paramètres que la forme et la temporalité. Ainsi, parmi une myriade d’exemples, il existe des pièces où tout est noté sauf les hauteurs de notes (voir des partitions de Morton Feldman, Francis Miroglio, György Ligeti, Jean-Étienne Marie, Georges Aperghis, Jacques Petit, Pierre Albert Castanet…). Dans la jungle des propositions avant-gardistes, d’autres œuvres ont été élaborées sans indication précise d’intensité (John Cage, Henri Pousseur, Mauricio Kagel, Michael Vetter…), de rythme (John Cage, Luciano Berio, Earle Brown, Sylvano Bussotti, Makoto Shinohara…), de timbres d’instruments (Christian Wolff11, Giacinto Scelsi, Karlheinz Stockhausen, Vinko Globokar, Georges Aperghis…) ou du nombre d’exécutants (Earle Brown, Christian Wolff, Bruno Maderna, Terry Riley, Francis Miroglio, Olivier Meston, Catherine Kontz…).

Un exemple entr’ouvert et un exemple ouvert

Hétérodoxe à l’envi et moderne dans son libellé, la partition d’Ixor (1956) de Giacinto Scelsi a été écrite « pour clarinette en si bémol ou tout autre instrument à anche »12. À l’instar des opus incertains ou entr’ouverts (précisément où un des paramètres – ou plus – est laissé à l’appréciation de l’instrumentiste), cette entreprise compositionnelle peut, à son petit niveau, entrer de fait dans le vaste éventail de l’« œuvre ouverte ». Car certes arrimée à une structure figée (attachée donc à une forme « fermée »), la proposition instrumentale de la partition fait déboucher sur des catégories finies de « mondes possibles »13, cette fois au niveau timbrique.

En dépit d’une palette de jeux restreinte (comme on « tire les jeux » d’un orgue, d’un harmonium, voire d’une onde Martenot pour en sélectionner le timbre adéquat et optimal)14, si Ixor est interprété par un saxophone sopranino, un cor anglais, un cor de basset, une clarinette basse ou un contrebasson15…, l’œuvre changera fondamentalement d’allure physionomique (externe comme interne). Il en est de même pour Maknongan (1976) pour instrument grave du même compositeur16. En dehors d’affects sélectifs propres à chaque auditeur (Meyer, 2011, p. 302) la partition animée par la coloration d’un ophicléide ou d’un tubax retentira autrement, même si pour Scelsi, « le principal, c’est que la musique ne produise pas un son confus. Il y aurait beaucoup à dire sur ces concepts de confusion et d’ordre, disons plutôt de son juste. […] C’est le son qui compte, bien plus que son organisation » (Scelsi, 2009, p. 22).

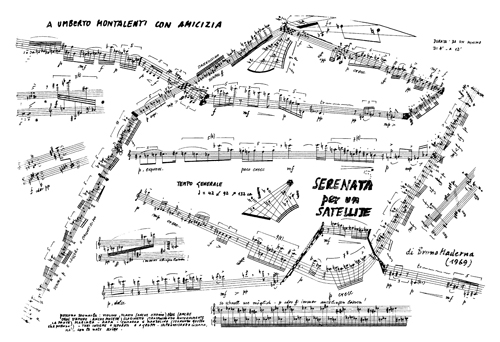

Un autre exemple cette fois un peu plus ouvert : la partition de la Serenata per un satellite (1969) de Bruno Maderna qui a été prévue pour « violon, flûte (aussi piccolo), hautbois (aussi hautbois d’amour et musette), clarinette (transcrivant naturellement la partie), marimba, harpe, guitare et mandoline jouant ce qu’ils peuvent, tous ensemble ou séparés ou en groupes, improvisant en somme, mais ! avec les notes écrites ». Libres de leurs agissements, les interprètes (dont le nombre subit la loi de l’ad libitum) ne jouent en fait que les modules plus ou moins fragmentaires (au demeurant écrits très précisément) qu’ils peuvent atteindre, selon la tessiture et l’ambitus de leur instrument. On sait que pour le compositeur vénitien, « interpréter » une partition voulait dire « aimer une œuvre, se reconnaître dans une œuvre, respecter et admirer l’effort et le sublime amour du prochain qui anime le compositeur quand il l’accomplit »17 (Berio, 1978, p. 519).

Ici, le tutti improbable de la sérénade est tout aussi dépourvu que l’instrumentiste de base. Chemin faisant, entre parcours oblique et jeu ponctuel, l’œuvre dédiée au Turinois Umberto Montalenti18 peut durer entre 4 et 12 minutes19. En fait, la disposition des portées d’une manière non orthodoxe doit inciter l’interprète « à choisir entre une déviation, une interruption ou la poursuite d’un flux musical. […] Dans le choix des phrases, il s’agit donc avant tout de se laisser guider par la « nature » de chaque instrument. […] Chez Maderna, qui ne cherchait pas une Momentform ascétique, tout cela autorise le dépassement de l’un des plus grands risques de ce type de musique : la sensation frustrante d’une fragmentation naïve, ou d’une flânerie insensée et sans aucun but » (Ambrosini, 2009, p. 381-383), a remarqué le compositeur et chef d’orchestre Claudio Ambrosini – musicien italien qui s’est permis d’ailleurs de rédiger une version « fermée » (une bonne fois pour toutes) à partir de cette partition « ouverte » (Ambrosini, 2009, p. 383-385).

Écouter : Plage 1, in Nouvel Ensemble Contemporain, L’Œuvre ouverte, Association Derniers Jours, 1994, cote DC ANT 300.008 oeu (médiathèque Hector Berlioz)

À l’évidence, les partitions d’« œuvres ouvertes » qui prônent une forme de « synergie » spontanée ou un type de « concertation » immédiate, ne peuvent en général pas être vraiment « entendues » intérieurement, car leurs canevas événementiels ne proposent que des fragments paramétriques à agencer sur le vif de l’exécution musicale, à ériger sur-le-champ, rejoignant à certains égards l’idée générale de la célèbre phrase de Jean-Paul Sartre : « La musique de jazz, c’est comme les bananes, ça se consomme sur place ! »20.

De quelques partitions verbales, graphiques…

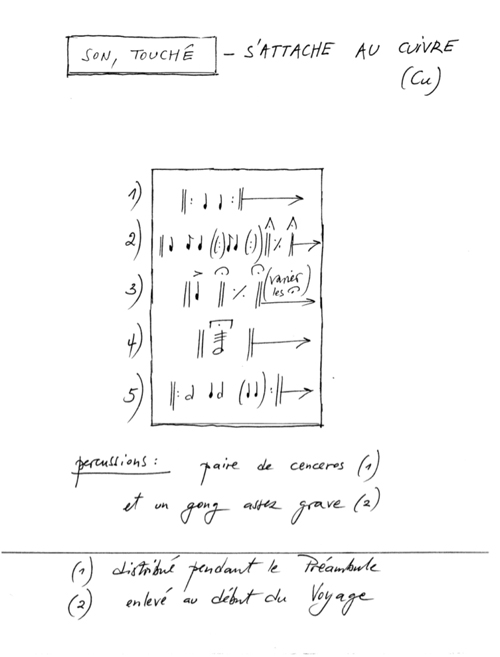

Pragmatiquement, alors que l’assise de la partition verbale peut s’attacher principalement à la lettre (Mobil for Shakespeare de Roman Haubenstock-Ramati en 1959,n ! de Milan Knížák en 1973…) ou au mot (Diaphonie I de Mauricio Kagelen 1964, Bruits de paroles de Jean-Claude Pennetier en 1973, Music-Stone-Water de Václav Vokolek en 1991…), la topographie minimale de la partition graphique peut se fonder très souvent sur le point (Galaxis de Roland Kaynen 1962, Jeux de Robert Léonard en 1983, Kalendar de Wil Offermans en 1996…) et sur la ligne (Cartridge Music de John Cage en 1960, Treatise de Cornelius Cardew en 1963-1967 (Cardew, 1971), « Linéal » extrait de Traits de Marius Constant en 1974)… Une fois élaborés à partir d’indices significatifs provenant de schèmes « diagrammatiques » (Stránská, 2014) – à analyser en amont par le musicien interprète, s’il est consciencieux et respectueux des signes ou consignes21 –, les différents dispositifs signalétiques peuvent alors mettre en exergue les règles – induites ou pas – d’un schéma mémoriel et perceptuel résolument indéfini ou clairement pertinent. N’en déplaise aux théoriciens obtus de l’art musical, le dernier tiers du XXe siècle a fini par agréer l’ouverture de la pensée, y compris dans le domaine critique et même scientifique. Aussi, Edgar Morin a remarqué que « le propre de la science était jusqu’à présent d’éliminer l’imprécision, l’ambiguïté, la contradiction. Or il faut accepter une certaine imprécision et une imprécision certaine, non seulement dans les phénomènes, mais aussi dans les concepts », assurait-il avec sapience (Morin, 1990, p. 49-50).

Par conséquent, de tels assemblages procéduraux et paradoxaux ont engendré par exemple des valeurs de planimétrie statique (« The Labyrinth » extrait de New Choral Dramatics de Bent Lorentzen en 1971, Individuum Collectivum de Vinko Globokar en 1979…) et même des représentations de parcours – avec connotation corollaire de mobilité –, soit du musicien (« boucles » extrait du Temps de le prendre de Jean-Yves Bosseur en 1967/…, Jeu de l’échelle de Jacques Feuillie en 1989, « Jeux pour Plaisir » extrait de Cursus & Percursus de Pierre Albert Castanet en 2014…), soit même du spectateur (Danger Music no 2 de Dick Higgins en 1962, Listen de Max Neuhaus pour touristes en 1966 (Castanet, 2008/2016, p. 63), Walk de Michael Parsons pour tout nombre de personnes marchant dans un vaste espace ouvert en 1969, Time-scop project, installation-parcours visuel et sonore d’Alexandre Markeas en 2000,Super 16 du collectif Métaphores urbaines en 2007, Ivresses d’Andy Emler en 2009, Jardins invisibles d’André Serre-Milanen 2014) (Castanet, 2014 b). Ici donc, en dehors de la simple métaphore, « le musicien improvisateur devient promeneur, c’est-à-dire qui n’a pas d’itinéraire précis, qui s’offre à l’imprévu et dont le plan initial ne peut être que de se promener, d’improviser », a pu relater Matthieu Saladin (Saladin, 2002, p. 15).

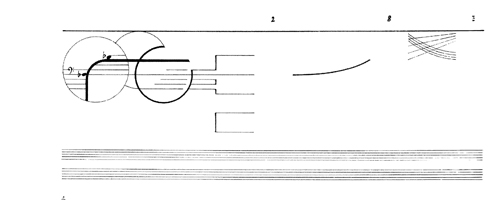

Tantôt, comme chez Earle Brown (November 52, December 52) ou Michael Vetter (Hör-Spiele), les stimuli tendent vers un contexte d’obédience géométrique22, tantôt ils proviennent, comme chez Karlheinz Stockhausen (Aus den sieben Tagen) ou chez les artistes Fluxus – Dick Higgins23, Jackson Mac Low, George Maciunas, Yoko Ono, Nam June Paik, Emmett Williams… – (Feuillie, 2002, p. 237, 242, 244, 246, 249, 260) de sources exclusivement phraséologiques (Bruzaud, 1999, p. 3-6 ; Bosseur, 2005, p. 268-269). Parfois la musique a la possibilité de naître de symboles à connotation plastique (Variations de John Cage, série de Dessins ou de Peintures de Milan Grygar, Four Visions de Robert Moran, Méditation de Peter Graham, Labyrinthos de Anestis Logothetis (Logothetis, 1967 ; Logothetis, 1974), Traits de Marius Constant, Ludus musicalis de Roman Haubenstock-Ramati, Livre ou Verre de Pierre Albert Castanet…). Elle peut aussi être véhiculée par le truchement symbolique de chiffres (Number Score de Cornelius Cardew,Dans la nuit des temps de Costin Miereanu (Stoïanova, 1978, p. 196-201), Partition qui pourrait s’appeler mais qui ne s’appelle pas de Marian Palla, « Twin Games » extrait de L’Album de Pierre Albert Castanet), ou de cercles (Partitura de Štěpán Pala, travaux de Boris Mysliveček) (Stránská, 2001). Offrant de fait « un déchiffrage à parcours multiples », ces nouvelles propositions graphiques qui affectent le couple « espace-temps » peuvent être considérées comme les données d’un « instantané » de l’espace sonore englobant « une infinité de directions ».Se substituant résolument aux éléments solfégiques rigides d’antan, l’approche de ces stimuli graphiques (parfois « intentionnellement ambigus », avouait Brown) serait « non pas seulement physiquement mouvante, mais conceptuellement « mobile » », a analysé Jean-Noël von der Weid (Weid, 2012, p. 177).

Les partitions dites « ouvertes » peuvent prendre aussi l’aspect de propositions en forme d’exercices pédagogiques (21 Leçons de solfège à improviser de Jacques Petit), de codes à caractère ludique – Impro duo ludo de Pierre Albert Castanet (Castanet, 1987 a) –, théâtral – Pamplemousse de Yoko Ono – ou gestuel (Caullier, 2006 ; Gritten et Elaine, 2006 ; Davidson, 2012) – Jeux musicaux de Guy Reibel (Reibel, 2006), For what they are de Bernd Schultheis, Sculpteurs de sons de Pierre Jodlowski… –, de cartes à jouer (Mnemosyne II ou même Le Tarot pérégrin de Henri Pousseur), et d’accessoires d’invocation du hasard (pièces, dés, roues numérotées (Brecht, 2002, p. 107-110)… Parfois, le résultat sonore dépend des décisions du public (Public Supply de Max Neuhaus, Public opinion descends upon the Demonstrator de Robert Ashley, Votre Faust de Henri Pousseur et Michel Butor, Le Lièvre de Vatanen de Christophe Ruetsch, Pierre Jodlowski, Marc Demereau et Jérémie Siot, Jardins invisibles d’André Serre-Milan)… Durant le temps vécu de ces jeux de musique et de hasard (Castanet, 1990) plus ou moins savants, les ouvriers spécialisés comme les musiciens amateurs deviennent compositeurs décideurs et fournisseurs responsables, chaque participant étant alors artiste « nu, sans défense, non point sans savoir mais saturé de naïveté seconde, cherchant peu à avoir raison, mais tendu ardemment vers l’intuition neuve », ainsi que l’a énoncé Michel Serres (Serres, 1992, p. 39).

Une des six cartes de conjonction à fenêtre pour les poly-instrumentistes du Tarot pérégrin (1993) de Henri Pousseur (matériel du Nouvel Ensemble Contemporain de Rouen auquel la partition est dédiée).

Dans le cas de l’interprétation de partitions graphiques ou verbales, les domaines de l’indétermination (Bosseur, 2015, p.19-35), de la non-lisibilité apriorique et de l’anarchie potentielle séquellaire sont à étudier dans l’ordre conjoncturel d’une errance singulière. À peine contrôlée (propice alors aux libres rencontres avec soi-même) ou émanant d’une « dissimultanéité » (Charles, 1997, p. 178) radicale et prodigieuse (à partir de deux protagonistes – Castanet, 1986), cette pratique musicale a été qualifiée par Daniel Charles de chronique (par rapport à uchronique) : « errante, nomade, et non claustrée dans la sédentarité d’une partition ; topique, contextualisante, écologique et non utopique ou eschatologique » (Charles, 1978, p. 164). Au cœur de la pluralité des processus cognitifs (Pressing, 1984) et en dehors du silence à peine troublé (Silence de Hugh Shrapnel, Fleur musicale de Danilo Lorenzini…) – voire à l’extrême du silence environnemental brut laissé à son triste ou heureux sort (4’33’’ de John Cage24, Ornithologica multiplicata de Mauricio Kagel…) –, la plupart des partitions légèrement « ouvertes » peuvent comporter des réservoirs aux indications plus ou moins organisées : Voyez à ce niveau les 6eou20ePréludes pour piano ou même Silenciaire de Maurice Ohana, le Double concerto de Witold Lutoslawski, les Études IX ou XIV pour agresseurs ou le 18e Agrexandrin d’Alain Louvier, Mynes ou Choucas de Patrick Otto…, autant de partitions exploitant par endroits les espaces en marge du devenir sonore (entre conceptions rationnelles et réalisations irrationnelles).

L’un et le multiple

Il a été souvent admis que dans le riche contexte de l’« ouverture », le mélomane curieux a pu croire que l’on ne jouait qu’avec l’ordonnancement de la forme, la plupart des pièces laissant le soin aux interprètes25 de se forger leur propre parcours structurel d’après une base plus ou moins formulée. Dans ce cas de la « structure absente » (Eco, 1972), du « labyrinthe à plusieurs circuits » – comme dit Boulez – (Jameux, 1984, p. 117), toute la musique est encore notée (sur portées avec des noires, croches… soupirs et pauses) mais l’ordre dans lequel sont enchaînés les différentes figures ou prélèvements est laissé à l’appréciation des instrumentistes ou des chanteurs. La structure de l’œuvre musicale varie alors à chaque exécution comme un mobile d’Alexandre Calder26 en suspension change d’apparence formelle – mais pas de matériau – selon la force du zéphyr qui le berce.

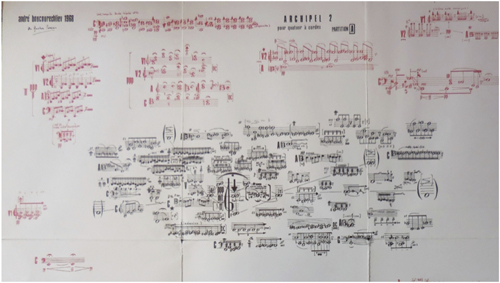

Désormais légendaire, le cycle des Archipels (1967-1972)27 d’André Boucourechliev fait du reste partie de cette catégorie d’« œuvres ouvertes » dont la charpente structurelle se modifie nécessairement à chaque appréhension. Produits phares d’un « nouvel inventaire conceptuel » (Boucourechliev, 1960, p. 99), ces partitions (auxquelles peuvent s’ajouter plusieurs autres œuvres comme Texte II pour bande magnétique, Anarchipel pour ensemble de 6 instruments, Tombeau pour clarinette en la et percussion ou piano…28) se détachent du concept de « nécessité » pour arborer celui de « possibilité » (Boucourechliev, 1966, p. 42) créatrice. Jouant principalement sur l’avènement d’une cristallisation de la forme (mais pas seulement), le compositeur n’a pas voulu faire forcément « l’apologie de l’aléatoire, mais celle du fugace, de l’instantané, qui ne se répète pas »29. Tout en restant identifiable, cette forme d’opus flexibilis expose de nouvelles physionomies à chacune des joutes mises en jeu. Entre « l’imprévisible » et « l’inécrivable »30, ces propositions mobiles ont tenté d’organiser et de transcender, par le truchement de codes chambristes (appels, regards, écoutes…), un lot de comportements réalisables ou probables pour un univers phénoménologiquement inouï autant que ludique.

Archipel II (1968) d’André Boucourechliev pour quatuor à cordes – extrait de la partition A (© Universal Edition – UE no15639 – Vienne).

Pensé pour quatuor à cordes, Archipel II (1968) d’André Boucourechliev comprend deux partitions (A et B), jouées en alternance et identiques pour les quatre interprètes (il n’y a donc pas de partitions séparées). Entrevue comme « un seul son modulé » au travers de sa graphie noire, la partition A, qui sert aussi d’incipit et de clausule (portées en rouge), et où l’on revient plusieurs fois au cours d’une exécution (7 retours possibles) est considérée par le compositeur « comme en marge du temps – comme une mémoire qui cherche toujours le même lointain souvenir, sans jamais le retrouver tout à fait semblable. Dans cette trame sans contours ni limites, la partition B insère, parfois brutalement, le présent des événements ». Au travers d’unités bicolores (encre noire ou rouge) rappelant à certains égards la présentation originale de la Troisième sonate pour piano de Pierre Boulez, l’auteur avoue que le jeu doit privilégier un « choix instantané » fondé sur « l’écoute constante réciproque » (Boucourechliev, 1973, p. 6).

À ce propos, Isabelle Rouard s’est faite l’avocate du diable en posant une question somme toute légitime (et qui pourrait s’adresser également à la finalité de l’enregistrement discographique de telles joutes éphémères à vivre hic et nunc) : « N’est-il pas vain ou utopique de prévoir de multiples possibilités d’associations de structures, dans la mesure où, finalement, le résultat sonore sera une version unique inscrite linéairement dans le déroulement temporel ? » (Rouard, 1987, p. 20) En fait, dans le jeu périlleux de l’improvisé (intégralement ou partiellement), ce qui va primer sera la part de désir de fusion ou de fission, de communion ou d’égocentrisme mise au service de l’enveloppe globale de l’agencement terminal. Car la mise en espace rituel de ces « partitions-plans » pour formations diverses implique toujours au premier chef une écoute réciproque des différents partenaires – qu’ils soient enfants ou adultes (Bailey, 1999, p. 98). Or, à propos de l’« œuvre ouverte » (post-1945), la non-intention fonctionnelle a permis logiquement de mettre à nouveau en question « la notion d’œuvre d’art fermée, fixée, définitive, idiosyncratique. Elle suggère plutôt un art de collaboration, de coopération entre compositeurs et interprètes. Cette attitude est éminemment égalitaire, antihiérarchique et auto-autarcique », a analysé à sa façon Johanne Rivest (Rivest, 2003, p. 476-477).

Afin de cerner la cohérence gestuelle de la réalisation finale, nous devons avouer avoir quelque respect pour ces grands professionnels (Helffer, 1993) de l’« œuvre ouverte » ayant saisi à bras-le-corps les données complexes (Castanet, 2014 c) de l’imprescriptible en ayant solutionné habilement l’énigme de la problématique proposée. Ainsi, « dans les limites du terrain de jeu règne un ordre spécifique et absolu […], il crée de l’ordre, il est ordre. Il réalise, dans l’imperfection du monde et la confusion de la vie, une perfection temporaire et limitée », avait déclaré Johan Huizinga (Huizinga, 1951, p. 30). Car, en dehors des canons de la musique classique – garants séculaires de l’« ordre » établi – qui font montre de nombreuses figures gelées (certes parfois légèrement assouplies pour des besoins expressifs – songeons par exemple au rubato…) dans l’exécution de la partition31, l’art « contemporain » sonore possède, depuis les années 1950 (et même avant32), un département consacré à l’« œuvre ouverte », une culture métissée laissant par définition beaucoup plus de liberté de pensée, de réalisation, de jeu, de discours, de philosophie d’action (Canonne, 2010), d’invention, de choix, d’indétermination33, de « désordre » quant aux divers paramètres en présence.

À ce sujet, Jannis Kounellis avait tenu à souligner qu’« il n’y a pas de liberté libre. Il n’existe qu’une liberté libérée » (Beuys, Kounellis, Kieffer et Cucchi, 1988). Entre organisation et spontanéité (Curran, 2006, p. 485-492), à l’image des manifestes et des pamphlets socio-politiques (de gauche) qui fleurissaient au début des années 1970 (notamment en Europe, mais pas seulement) et qui entretenaient les rouages d’un plausible bouleversement culturel, « la révolution ne peut être que permanente, parce que l’invention est permanente ; l’avenir ne s’invente que sur le tas, à même l’événement, dans l’ouverture du temps où le possible s’éprouve en s’actualisant. Cela, il convient de l’affirmer. Mais cela ne signifie pas que toute action doive être irréfléchie et improvisée », avait pondéré Mikel Dufrenne (Dufrenne, 1974, p. 301-302).

Toujours en Europe, le musicologue allemand Heinz-Klaus Metzger avait noté que, contrairement au concept d’aléatoire en musique, dans les « œuvres ouvertes », la « totalité » résultait généralement d’un hasard, les « détails individuels » étant précisément déterminés (Charles, 1968, p. 294). Dès lors, chacun sait que suivant l’idée matricielle qui a présidé à la réalisation du Livre mallarméen, un même support esthétique ne peut jamais offrir deux fois la même pièce à lire, à voir ou à entendre (Prévost, 1982, p. 32-37). Prônant le contrôle conscient et vigilant du compositeur sur les données du musical et son agencement savamment inviolable, certains (comme Luigi Nono) ont totalement refusé les contre-feux souverains de l’aléatoire : « je crois en conséquence aux tentatives pour organiser ce matériau sur la base de lois formelles scientifiquement déduites, avait alors avoué l’auteur d’Incontri. Selon moi, la forme est le moment où se manifestent le plus haut degré de liberté inventive et la prise de conscience créatrice, par le compositeur, du matériau comme moyen expressif de contenu. En ce sens, l’enseignement de Schoenberg est pour moi fondamental » (Nono, 2007, p. 183). Ici affleure l’idée événementielle d’une certaine « musique contemporaine » sise entre mission et démission34 du dieu-compositeur, entre conscience et inconscience de l’interprète-créateur (Castanet, 1987 b). Au reste, « avec cette démarche, l’œuvre se trouvait tout entière entre les mains du petit bonheur », résumait à sa manière Claude Ballif (Ballif, 2015, p. 495).

Un domaine événementiel d’exception

« En musique, la difficulté consiste à faire en sorte que le processus du changement soit perçu », a finalement formulé Daniel Charles (Charles, 1967, p. 192) ; ce qu’a pu préciser aussi Karlheinz Stockhausen quand il a déclaré que « dans toute musique composée de manière mobile, on devrait saisir cette mobilité à la première audition » (Stockhausen, 1970-1971, p. 112). Proche de la définition du ready-made duchampien, le compositeur et musicologue André Hodeir avait néanmoins écrit que « l’interprète, toutefois, n’improvise pas : il fait intervenir le hasard, élevé ici à la dignité suprême puisqu’il devient un facteur de la Forme musicale. L’œuvre ne décide pas elle-même de son devenir ; elle s’efforce de s’ouvrir à une infinité de devenirs virtuels, également envisageables. Il y a une analogie, que l’on a aussitôt remarquée, avec la conception des mobiles de Calder » (Hodeir, 1961, p. 127-128).

Nonobstant, pour Bruno Maderna, compositeur et chef d’orchestre à l’écoute du « Tout-monde » (Castanet, 2013 a), les « formes ouvertes » font partie du « domaine d’exception ». Car dans de telles circonstances, « l’interprète doit intervenir dans la structure même de l’œuvre, révéler selon son entendement tel ou tel visage de l’œuvre, a analysé l’auteur de la Pièce pour Ivry. Responsabilité considérable, que je prends avec joie et en connaissance de cause, lorsqu’il s’agit d’œuvres de valeur, bien entendu. À l’auditeur de prendre la sienne ! Les « formes ouvertes », « mobiles », sont une aventure nécessaire de la pensée créatrice de notre temps, à laquelle on devait logiquement aboutir. Acquisition importante, voire périlleuse, car cette manipulation de l’imprévisible doit conduire à l’éclosion, à la floraison de beautés que le compositeur a voulu multiples et sans cesse nouvelles ; à une glorification de la forme donc, et non à sa négation » (Maderna, 1977).

En fait, plus encore dans le mode d’expression de la « musique contemporaine », compte tenu de son statut précaire, le métier de musicien (le compositeur comme l’interprète, l’improvisateur comme le performeur – Schechner, 2013) possède vraiment le doux privilège de risquer à chaque exécution sa légitimité, sa notoriété, la valeur de son talent, sa réputation… Dans ce cadre, la pratique de l’« œuvre ouverte » se veut reine des avatars impénétrables et des interrogations furtives. Selon Matthieu Saladin, une telle pratique semble bel et bien « marquée par une non-disponibilité. Elle est événement » (Saladin, 2002, p. 9). Alors, bien qu’il existe de multiples définitions de l’improvisation (incluant, entre autres, le contexte des musiques de tradition orale comme la part des exercices de style plus traditionnels des organistes ou des chanteurs à telle ou telle époque…), au niveau qualitatif comme au plan quantitatif, le « libre jeu »35 et le free happening, la réalisation inhabituelle et l’expérimentation événementielle – qui ont animé les beaux jours de l’avant-garde musicale après la Seconde Guerre mondiale – supposent inévitablement aussi ce qui advient sonorement ou pas (Castanet, 2015 a), ce qui révèle artistiquement ou pas. « C’est dans le creux toujours ouvert de cette possibilité, à savoir la non-venue, la déconvenue absolue, que je me rapporte à l’événement : il est aussi ce qui peut toujours ne pas avoir lieu », relataient de concert Jacques Derrida et Bernard Stiegler (Derrida et Stiegler 1996, p. 22).

Dans certains cas, l’instrumentiste, le vocaliste, l’acousmaticien, le Hörspieler, le performeur (Rink, 1995 ; Rink, 2002)… (et même le promeneur solitaire transformé en sound-walker) se défend de jouer la carte de la futilité. L’artiste se prend alors à son propre rêve, faisant preuve d’une sincérité saine et d’un engagement total. Par ailleurs, Steve Reich devisait en artiste pratiquant : « Je crois que la musique a besoin de danger, vous devez être tout au bord du précipice pour vous intéresser, et ne pas vous laisser aller en jouant quelque chose que vous connaissez. Si vous n’approchez jamais du bord, vous ne connaîtriez jamais l’excitation que vous pouvez atteindre. Ce n’est qu’avec le danger que vous pouvez vous élever et un grand homme ne peut être en sécurité » (Nyman, 2005, p. 219). Sur le fil risqué du rasoir, lourde d’histoire mais nourrie d’espoir en permanence, l’« œuvre ouverte » affiche la nécessité d’aiguiser un besoin d’utopie à assouvir sur le champ. « J’aime cette culture de la lisière, avouait pour sa part le Britannique Brian Eno, ce sentiment que tout peut arriver, que n’importe quelle connexion peut s’établir, que tout peut devenir brusquement important, plein de sens et de sentiments » (Eno, 1998, p. 393).

Entre « esthésique » et « poïétique » (Nattiez, 1987, p. 110-115), Umberto Eco avait, au cœur de la tourmente poétique, signalé le recours des artistes « à l’informel, au désordre, au hasard, à l’indétermination des résultats » (Eco, 1965, p. 66). Or, bien que la composition musicale ne soit pas une science exacte, la formulation de l’« œuvre ouverte » peut aussi tenir de l’essai de vérité et de la quête de sincérité. Tournant le dos aux vieilles leçons de l’histoire et au solfeggio plutôt rigide des anciens, s’entichant de la lettre et du graphique, du verbe et du dessin, l’art peut alors parfois s’immiscer naturellement et librement dans les interstices pulsionnels des humeurs et des passions immédiates. Et sans formellement passer par les chemins de traverse de la tricherie chanceuse et compter sur la loterie favorisant la supercherie heureuse, il arrive que l’expérience sensible se voie illuminée par cette lumière fugitive qui prodigue parfois aveuglément des fragments de justesse et couvre des parcelles d’authenticité : en tout état de cause, dans le flot d’une vie comme dans le flux d’une spontanéité musico-ludique, nous jouons, déjouons, faisons, défaisons, jugeons, déjugeons, passons, outrepassons, affirmons, infirmons à loisir.

Or, saisir la nature de la matière travaillée, anticiper l’intention d’action, apprécier l’acte créateur, ressentir le geste du leader (Inge et Leman, 2010) – nous songeons ici aux performances collectives de soundpainting proposées dès les années 1980 par Walter Thompson (Thompson, 2006) –, savoir rester muet ou en retrait, méditer à l’avance des faux pas ou non, pouvoir goûter l’opération compositionnelle en temps réel, doser la part de déchet (parfois à recycler) ou reconnaître la fraction d’erreur, se jouer allégrement des forces ou des faiblesses de la loi, outrepasser à l’envi la norme des us et coutumes… toutes ces décisions franches ou hésitantes, groupées ou espacées, font avant tout de cette aventure expressive un art sensible de l’hésitation, de la vacillation, de la vibration, de l’excitation, de la connexion, de la communion, de la compréhension, de la réflexion, de l’évasion, de l’action audacieuse mais aussi de la perdition heureuse ou de la dérive malheureuse. Au fond, « la réalité sans l’énergie disloquante [sic] de la poésie, qu’est-ce ?», avait un jour demandé René Char (Char, 1983, p. 399). Dans tous ces cas de figure, comme le préconisait Daniel Barenboim : « Développer l’intelligence de l’oreille est à mon sens une nécessité fondamentale » (Baremboim, 2008, p. 10). À travers joies et certitudes, risques et périls, (fausses) erreurs et (irrémédiables) accidents (Heinich, 1994), espérances et surprises, envies et désillusions, l’esprit toujours en éveil (tentant de combattre l’ennui improductif36) doit savoir générer symptomatiquement des réseaux de stratégie logiques et gérer des facteurs de cohérence interne.

Ainsi, contre vents et marées, en producteurs conscients, les impulsifs ou les contemplatifs, les instinctifs ou les naïfs évoluent au gré de la joute et jouent avec le cœur la carte de la spontanéité fédératrice, de la communion féconde et de l’écoute mutuelle, réagissant naturellement, certes en humains, mais surtout en musiciens. D’autres, comme Frederic Rzewski – auteur de plusieurs écrits importants (et engagés) sur le collectif libertaire en musique (dont un contre la musique contemporaine de l’École de Darmstadt) – ont même milité pour que l’on repousse les chaînes de la starisation et que l’on ouvre la musique à toutes les catégories de participants37 (spécialistes comme amateurs, considérés comme simples mais efficaces « répartiteurs d’énergie »). À propos de sa pièce Free Soup (1968), le pianiste américain convenait : « Nous sommes tous des « musiciens ». Nous sommes tous des « créateurs ». La musique est un procédé créatif grâce auquel nous pouvons partager, et plus nous pouvons être proches les uns des autres dans ce procédé, abandonnant catégories ésotériques et élitisme professionnel, plus nous nous rapprochons de l’idée ancienne de musique comme langage universel » (Nyman, 2005, p. 197).

L’instant captif opportun

Alors, dans toutes ces occurrences de musique live, il est convenu de jouer le jeu, avec le feu, la glace ou l’eau, mais de jouer, et vivre. Ainsi, d’une manière quelque peu fataliste, comme on peut l’entendre dans la dernière déclaration de Hamm extraite de Fin de partie de Samuel Beckett : « Puisque ça se joue comme ça… Jouons ça comme ça… » ! Le jeu de l’« œuvre ouverte » (à l’instar de celui de l’improvisation), détachée du domaine introspectif et privée de la pensée à tête reposée, peut flamboyer jusque dans les cercles extérieurs de la psyché comme de la société.

À l’image du long cycle baptisé Individuum Collectivum par le tromboniste et compositeur Vinko Globokar, Michel Butor – complice des aventures d’ouverture musicale du compositeur belge Henri Pousseur – a tenté poétiquement (et politiquement) de circonscrire le positionnement de l’individu dans la cité : « Cette passion d’ouvrir des trous dans les remparts, de berner les douanes, c’est aussi, bien sûr, le refus des cloisons étanches à l’intérieur de notre société, c’est la passion d’une société sans classes ni castes, où chacun puisse manifester sa différence, sa relation unique aux autres nœuds du réseau, du flux, de la vibration. Ainsi les œuvres mobiles introduisent-elles une brèche dans la sacro-sainte distinction entre auteur et exécutant, et même entre la salle et la scène, entre musiciens et public » (Butor, 1997, p. 244). S’inspirant de l’opportunité fugitive des Grecs, le temps du musicien d’« œuvre ouverte »38 ou d’improvisation – entre agir et réagir, entre voir et prévoir – a alors accusé le galbe incisif et ponctuel de la représentation du kaïros.

Demandant de tester la première intuition (vitale comme esthétique), cette idée philosophique du temps a en fait concerné « l’image poétique » de la conscience idéelle. Egalement présent dans le contexte du Yi-King, l’instant captif, privilégié, unique, infère en fait le pressentiment de l’exactitude. Carl Jung a d’ailleurs noté que ce type de « moment réel et réellement observé apparaît davantage aux yeux des Chinois anciens comme une légère coïncidence que comme le résultat clairement défini de procédés causés en chaîne. Le centre d’intérêt semble être la configuration formée par des événements dus au hasard au moment de l’observation et pas du tout les raisons hypothétiques qui semblent expliquer la coïncidence39. Pragmatiquement, elle désigne l’occasion propice sur laquelle il faut se précipiter pour jouir (de ses droits humains comme de ses devoirs artistiques). Indissociable du réflexe, elle figure le temps du pêcheur, du chasseur, du médecin, de l’orateur, du jongleur ou du musicien qu’il ne faut prendre pour réussir qu’au moment le plus judicieux, sans le laisser échapper.

Loin de toute illusion empathique et conceptuelle, l’improvisation comme le jeu actif de l’« œuvre ouverte » sont alors à même de saisir les heurs et les malheurs de l’incognito du maintenant et de la capture de l’instant. « La communication passe aussi par ces absences, ces déceptions, ces balbutiements négatifs. Une expérience de communication peut s’incarner dans ces moments tristes, désabusés, pas toujours lisses et victorieux »40, énonçait l’artiste Philippe Parreno. Si l’opération ne fonctionne pas aussi bien que pressenti, il reste la trace de l’écart, le stigmate de l’insignifiant, le sceau de l’inachevé, l’empreinte de l’échec, le statut du rebut. En tout état de cause, dans tous les cas évoqués, le gestus de la musique libérée embrasse avec bravoure et générosité « l’expression et le moyen d’une émancipation de la conscience et du sentiment » (Dahlhaus, 2004, p. 191), comme aimait à le rappeler Carl Dahlhaus. En conséquence, le jeu musical de l’« œuvre ouverte » doit se nourrir de la poésie subtile montrant sans fard l’adret et l’ubac de la création, in situ. Partant des ressources de la ruse savante et de la sensation subite du besoin et de l’efficacité, seule cette rapidité fonctionnelle et existentielle peut générer un substrat d’abstraction d’ordre esthétique, en tant qu’élément « démultiplicateur » (Giura Longo, 2015) de conceptualisation cérébrale immédiate d’une expérience plurisensorielle.

En somme, pour les poly-artistes à la fois inquiets et vaillants, prétentieux et timides, l’art et les affects, l’histoire et le vécu peuvent jouer tangiblement et allègrement en sens contraires. Au centre de telles expériences où l’éclectisme reste en première instance nourricier et fertile, l’« œuvre ouverte » demeure une autre forme de divergence prometteuse et complémentaire, établissant les principes conducteurs d’une entreprise non anodine. Dans ce cadre, cernant à la fois le global et le local, Michel Serres avait tenu à distinguer l’homme des machines tout en séparant la nature de l’artifice. Prônant une certaine « hygiène de recherche », il écrivait à propos de l’improvisation : « Considérez l’inquiétude comme une fortune, l’assurance comme pauvreté. Quittez l’équilibre, le creux du sentier, battez les haies d’où s’envolent les oiseaux. Parfaite expression populaire : débrouillez-vous. Elle suppose un écheveau brouillé, certain désordre et cette confiance vitale dans l’événement rencontré impromptu qui détermine les naïfs, solitaires, amoureux ou esthètes, en pleine santé » (Serres, 1985, p. 360).

Dans ce cadre, les divers acteurs de la musique vivante contemporaine se sont soumis aux durs caprices insondables de partenaires froidement inflexibles, « insaisissables »41 autant qu’imprévisibles42.Par exemple, œuvrant pour une approche possible de l’interaction « ouverte » et ambiguë entre instrument et électronique, Praeluradium (2011) de Laurent Durupt43 (Durupt, 2012) – mouvement initial de la Sonate en triOhm – se présente comme une pièce magnifiant les données de la nature et de l’artifice. Cette pièce de musique de chambre pour caisse claire et électronique propose ainsi un jeu percussif fondé sur la contrainte fortuite de la partie d’ordinateur (Castanet, 2015 b). Il faut repérer qu’à l’évidence, ce prélude possède, surtout au niveau du double électrifié, une dimension hasardeuse franchement revendiquée. En effet, la particularité de ce duo improbable réside dans le fait que l’ordinateur décide régulièrement de court-circuiter aléatoirement (entre 0 et 2 secondes) la conduite de la partie électronique. Seule maîtresse gouvernante et non conciliante, la machine impose abruptement l’envoi d’un signal au joueur de caisse claire, lequel doit réagir immédiatement pour se rendre illico presto à l’endroit où l’électronique est subitement arrivée.

« Le percussionniste est donc obligé de suivre les caprices d’une machine incontrôlable », a avoué le compositeur (Durupt, 2012, p. 9). Transmué en esclave aveugle des mutations d’une nouvelle technologie à l’intelligence insoupçonnable et aux attendus non décelables, l’interprète doit jouer parfois sa partition en entendant ses propres citations (de courts fragments captés à la volée) rediffusées à des vitesses de lecture différente. En somme, ces investigations comportementales sont à même d’arborer deux facettes d’une « improvisation mécanique » : l’une d’ordre rythmique avec des sons certes identiques mais légèrement décalés car n’arrivant jamais exactement au même moment, l’autre d’ordre timbrique puisque les objets sonores enregistrés, bien que répartis à des endroits fixes, ne sont jamais analogues, du fait des techniques aléatoires de la percussion. Couronnant les aboutissants d’une véritable « œuvre ouverte » à connotation technologiste, cet exemple tient à enrichir à la fois les processus complexes de l’indépendance et de la perception, et à illustrer les rouages créatifs de la connivence et de la soumission.

Écouter : Praeluradium de Laurent Durupt, par le Duo Links, in Edges, DVD, Centre de recherche et d’édition du Conservatoire, 2013. Cote section Consultation Mxe 2002 / section Prêt VID C M LIN

Éléments conclusifs

Finalement, au cœur du mystère de la création artistique, entre volonté et hasard, entre nécessité et opportunité, entre interprétation libérée et contrainte machiniste, la réussite d’une mise en jeu d’« œuvre ouverte» (ou d’improvisation) – comme dans certaines musiques de jazz, voire dans certaines pièces avec live electronic – tient à la fois du libertinage, du feeling, du réflexe, de l’intelligence, de la culture, de la chance et de l’héroïsme individuel ou collectif. Issue d’une ouverture d’esprit somme toute avant-gardiste, toute cette arborescence diffuse est née du tronc commun de l’expression impulsive et spontanée de la musique. Sous couvert des maîtres mots de la fusion et de la synthèse, du métissage et de l’hybridation mêlant à loisir voix, instruments, machines, logiciels, sons, images, lumières, gestes…, les années 2000 n’ont pas hésité à enjamber d’un pas la phénoménologie rassurante de la postmodernité pour embrasser l’expression souple et vivante de l’« œuvre ouverte » du troisième millénaire (Castanet, 2008/2016).

Nous le voyons, louvoyant entre domination et subordination, l’« œuvre ouverte » assume les conséquences de l’aura multiple de sa création/re-création. Conjoncturellement, l’épistémologie de la musique montre, entre alliance et résilience, qu’elle peut toucher à la fois à l’anima et à la praxis. Dans ce sillage, il nous vient à nouveau à l’esprit les déclarations de Steve Reich, instrumentiste qui a aiguisé son expérience musicale à la meule sans pitié des clubs de jazz américains et qui s’est exprimé en tant que compositeur au travers de quelques expérimentations parues sous la forme d’« œuvres ouvertes » (comme Pendulum Music par exemple). En effet, n’avait-il pas déjà écrit au siècle dernier que « les processus musicaux sont à même de nous mettre en prise directe avec l’impersonnel, ainsi que de nous assurer une sorte de contrôle total, et l’on ne pense pas toujours que l’impersonnel puisse se conjuguer avec un contrôle total » (Reich, 1981, p. 49) ?

En guise de conclusion, citons les propos de Mireille Buydens qui, s’exprimant sous couvert d’éléments de pensée deleuzienne, a pointé avec justesse que « seules les relations réciproques entre les singularités caractérisent une multiplicité. […] La singularité est par essence nomade, mobile, toujours susceptible de modifier sa position sur la carte. […] Il en résulte que toute multiplicité (toute idée ou tout événement) est frappée en son cœur même du sceau de la contingence : sa forme n’est guère nécessaire, mais résulte de l’agencement spontané et toujours modifiable des singularités. Chaque multiplicité pourrait être ainsi pensée comme un Sahara, dont la carte serait toujours à refaire au gré des sables » (Buydens, 1990, p. 23). De ce désert ciblé (sonoro-ludique et parfois aussi visuelo-gestuel) en perpétuelle formation, les jeux et les enjeux créatifs et re-créatifs de l’« œuvre ouverte » sont chaque fois à remettre sur le métier révélateur, ré-évaluateur et performatif de l’art vivant.

Bibliographie

AMBROSINI, C.

2009, « Sérénade pour un satellite » in A Bruno Maderna (sous la dir. de G. Mathon, L. Feneyrou, G. Ferrari), Paris, Basalte, volume 2.

BAILEY, D.

1999, L’Improvisation – Sa nature et sa pratique dans la musique, Paris, Outre Mesure.

BALLIF, C.

2015, « L’Habitant du labyrinthe », in Écrits (sous la dir. de G. Ballif, P. A. Castanet, A. Galliari, M. Tosi), Paris, Hermann, vol. 1.

BAREMBOIM, D.

2008, La musique éveille le temps, Paris, Fayard.

BAUDRILLARD, J.

2000, Mots de passe, Paris, Pauvert.

BAYER, F.

1981, De Schoenberg à Cage, essai sur la notion d’espace sonore dans la musique contemporaine, Paris, Klincksieck.

BERIO, L.

1978, « Un inedito di Bruno Maderna », in Nuova rivista musicale italiana, no XII/4.

BEUYS, J., KOUNELLIS, J., KIEFFER, A. et CUCCHI, E.

1988, Bâtissons une cathédrale, Paris, L’Arche.

BOSSEUR, J.-Y.

2005, Histoire de la notation de l’époque baroque à nos jours, Paris, Minerve.

2013 a, L’Œuvre ouverte, d’un art à l’autre, Paris, Minerve.

2013 b, « L’École de New York », in Théories de la composition musicale au XXe siècle (sous la dir. de N. Donin et L. Feneyrou), Lyon, Symétrie.

2015, « L’indétermination et les notations graphiques : Brown, Cage et au-delà », in L’Expérience de l’expérimentation (sous la dir. de M. Saladin), Dijon, Les Presses du réel.

BOUCOURECHLIEV, A.

1960, « La musique électronique », in Esprit no 280.

1966, « Contrepoints », in Preuves no 188.

1973, « Indications », Archipel II, Londres, Universal Edition (UE no15639).

1978, « Les mal entendus » (sous la dir. de F.-B. Mâche), in La Revue musicale no 314-315, Paris, Richard Masse.

1989, « La musique aléatoire : une appellation incontrôlée », in Analyse musicale no 14, Paris, SFAM.

2002, À l’écoute, Paris, Fayard.

BOULEZ, P.

1966, Relevés d’apprenti, Paris, Seuil.

BOULEZ, P. et CAGE, J.

1991, Correspondance, Paris, Bourgois.

BOULEZ, P., CHANGEUX, J.-P. et MANOURY, Ph.

2014, Les Neurones enchantés – Le Cerveau et la musique, Paris, Odile Jacob.

BRECHT, G.

2002, L’Imagerie du hasard, Dijon, Les Presses du réel.

BROWN, E.

1971, « Sur la forme », in Musique en jeu no 3, Paris, Seuil.

BRUZAUD, R.

1999, « Les partitions verbales – quelques repères », in Prendre la musique au mot – entretien avec le compositeur Pierre Albert Castanet, Paris, L’Éducation musicale no 455.

BUSONI, F.

1990, L’Esthétique musicale, Paris, Minerve.

BUTOR, M.

1997, « Postface » à Pousseur, H., 1997, Musiques croisées, Paris, L’Harmattan.

BUYDENS, M.

1990, L’Esthétique de Gilles Deleuze, Paris, Vrin.

CANONNE, C.

2010, « De la philosophie de l’action à l’écoute musicale – Entretien avec J. Levinson », in Improviser – De l’art à l’action, Tracés no 18, Paris, ENS Éditions.

CARDEW, C.

1971, Treatise Handbook, Londres, Peters (partition graphique de 193 pages).

2006, A Reader – A Collection of Cornelius Cardew’s Published Writings (éd. E. Prévost), Essex, Copula.

CASTANET, P. A.

1986, Impro Duo Ludo (1977-1986), 19 jeux à improviser à deux, coll. L’Artisanat furieux no 6, Rouen, Publications de l’Université de Rouen.

1987 a, « La liberté de musique – Aspects de la musique contemporaine à l’Université de Haute-Normandie », coll. L’Artisanat furieux, Multiphonies I, Mont-Saint-Aignan, Publications de l’Université de Rouen.

1987 b, « Esquisse pour un portrait de l’interprète de musique contemporaine », in Analyse musicale no 7, Paris, SFAM.

1990, « Les jeux de la musique et du hasard », Colloque international Musique, sons et jeux, Université de Rouen, 25 avril (texte inédit).

1991, « Earle Brown et la tendance aléatoire des années 1950 aux USA », in Musique et aléatoires, Rouen, Les Cahiers du CIREM no 18-19.

1994, L’Œuvre ouverte, livret du CD UR001, coll. Derniers jours musiques du XXe siècle, Université de Rouen.

1998, « Un kaléidoscope fin de siècle », in Histoire de la musique, Paris, Larousse.

1999/2007, Tout est bruit pour qui a peur – Pour une histoire sociale du son sale (préface de Hugues Dufourt), Paris, Michel de Maule.

2003, « Dans l’arène du jeu musical savant : l’œuvre ouverte », in L’Éducation musicale no 501-502.

2008/2016, Quand le sonore cherche noise – Pour une philosophie du bruit (préface de Daniel Charles), Paris, Michel de Maule.

2012, « De l’hétérodoxie d’Ixor : à propos d’une partition de Giacinto Scelsi « pour clarinette en si bémol ou tout autre instrument à anche » », in Filigrane no 15, revue en ligne : http://revues.mshparisnord.org/filigrane/

2013 a, « Bruno Maderna, un chef d’orchestre ouvert sur le « Tout-monde » », in La Revue du Conservatoire, 2e numéro, en ligne, URL : http://larevue.conservatoiredeparis.fr/index.php?id=650>

2013 b, « Les « libres jeux » du pianiste-compositeur Carlos Roqué Alsina », Université de Valencia, Itamar 4 – article en ligne : http://www.riveramusica.com/archivosAdicionales/Itamar 433.pdf

2014 a, « Le savoir-faire empirique d’André Boucourechliev ? À propos des œuvres expérimentales de la fin des années 1950 » in La Revue du Conservatoire, 3e numéro, en ligne, URL : http://larevue.conservatoiredeparis.fr/index.php?id=1052.

2014 b, « Points, Lignes, Plans, Parcours dans les partitions graphiques contemporaines », Journée d’étude dans le cadre du festival aCROSS’14 Lignes rebelles / Improvisation Ipso Facto, Conservatoire de Plaisir / Improvisation, traces, tracés, Université de Rennes, département de musicologie.

2014 c, « Sa majesté le hasard : musique et complexité » in « Musica contemporanea : la union libre del Azar y de la Complejidad », Musica y Compejidad en torno a Edgar Morin y Jean-Claude Risset (sous la dir. de N. Darbon), Valencia, Rivera Editores.

2015 a, « Entre ludus et gestus : une écoute sensible dans l’improvisation collective », in Musique environnement : Du concert au quotidien, Sonorités no 9, Nîmes, Lucie Éditions.

2015 b, « De la musique sous contrainte machinique », in Procédures et Contraintes (sous la dir. de D. Méaux et B. Ramaut-Chevassus), Figures de l’art no 30, Pau, Presses universitaires de Pau et des pays de l’Adour.

CASTANET, P. A., et OTTO, P. (dir.)

2016, Musique et improvisation collective, Paris, L’Harmattan.

CAULLIER, J.

2006, « La corporéité de l’interprète », in L’Imaginaire musical entre création et interprétation (sous la dir. de M. Lacchè), Paris, L’Harmattan.

CHAR, R.

1983, « Pour un Prométhée saxifrage », in La Parole en archipel, Œuvres complètes, Paris, Gallimard, coll. Bibliothèque de la Pléiade.

CHARLES, D.

1967, « Ouverture et indétermination », in La Pensée « Marxisme et structuralisme » no 135.

1968, « Ébauche d’un lexique propre à faciliter l’intelligence de quelques musiques récentes », in Musiques nouvelles, Revue d’esthétique, Paris, Klincksieck.

1978, « Pratiques utopiques dans la musique d’aujourd’hui », in Le Discours utopique, Colloque de Cerisy, Paris, Union Générale d’Éditions, coll. 10/18.

1997, « Musiques nomades », in Les Modèles dans l’art – Musique, peinture, cinéma (sous la dir. de M. Grabócz), Strasbourg, Presses universitaires de Strasbourg.

CIORAN, E. M.

1995, Entretiens, Paris, Gallimard.

CISTERNINO, N.

1991, « Earle Brown, December 52 – L’ensemble graphique », in Musique et Aléatoires, Rouen, Les Cahiers du CIREM no 18-19.

COLARD, J.-M.

2002, « Poisson-pilote », in Les Inrockuptibles no 308.

CURRAN, A.

2006, « On Spontaneous Music », in Contemporary Music Review, vol. 25, no 5-6.

DAHLHAUS, C.

2004, « Composition et improvisation », in Essais sur la Nouvelle Musique, Genève, Contrechamps.

DAVIDSON, W. J.

2012, « Bodily movement and facial actions in expressive musical performance by solo and duo instrumentalists: two distinctive case studies », in Psychology of Music, no 40 (5).

DELAIGUE, O. et POIRIER, A.

2002, « Une sorte de pont entre l’Amérique du Nord et l’Europe », in André Boucourechliev, Paris, Fayard.

DELIÈGE, C.

1986, Invention musicale et idéologie, Paris, Bourgois.

DERRIDA, J. et STIEGLER, B.

1996, « Artefactualités », in Échographie de la télévision, Paris, Galilée-INA.

DUFRENNE, M.

1974, Art et Politique, Paris, Union Générale d’Éditions, coll. 10/18.

DURUPT, L.

2012, DVD édition limitée du Duo Links (piano et percussions) intitulé Edges, Paris, CREC.

ECO, U.

1965, L’Œuvre ouverte, Paris, Seuil.

1972, La Structure absente, Paris, Mercure de France.

1985, Lector in fabula – Le rôle du lecteur, Paris, Grasset.

ENO, B.

1998, Journal, Paris, Le Serpent à plumes.

FELDMAN, M.

2008, Écrits et paroles, Dijon, Les Presses du réel.

FEUILLIE, N.

2002, Fluxus dixit – une anthologie, vol. 1, Dijon, Les Presses du réel.

GAUDIBERT, P.

1973, De l’ordre moral, coll. « Enjeux », Paris, Grasset.

GIURA LONGO, A.

2015, « L’œuvre ouverte comme démultiplicateur de la communication musicale » (chap. 3), in Communication et interaction dans la musique de chambre – L’exemple de l’œuvre ouverte dans la musique contemporaine anglo-saxonne, Thèse de doctorat, Évry, Université d’Évry-Val-d’Essonne.

GRITTEN, A. et Elaine, G.K.

2006, Music and Gesture, Aldershot, Ashgate.

HEINICH, N.

1994, « La faute, l’erreur, l’échec : les formes du ratage artistique », in Sociologie de l’art no 7.

HELFFER, C.

1993, « Il n’y a jamais de si belle improvisation que longuement préparée » – Entretien avec P. Szendy in Genesis no 4, Paris, Jean-Michel Place.

HESSE, H.

1962, Gertrude, Paris, Calmann-Lévy.

HIGGINS, D.

2006, « Préambule », in Postface – Un journal critique de l’avant-garde, Dijon, Les Presses du réel.

HODEIR, A.

1961, La Musique depuis Debussy, Paris, Presses universitaires de France.

HUIZINGA, J.

1951, Homo ludens, essai sur la fonction sociale du jeu, Paris, Tel Gallimard.

INGE, G.R. et LEMAN, M. (dir.)

2010, Musical gestures – Sound, Movement, Meaning, New York, Routledge.

JAMEUX, D.

1984, Pierre Boulez, Paris, Fayard.

JOSEK, S.

1998, The New York School : Earle Brown, John Cage, Morton Feldman, Christian Wolff, Saarbrücken, Pfau.

KANDINSKY, W.

1969, Du spirituel dans l’art et dans la peinture en particulier, Paris, Denoël.

LA MONTE YOUNG

1970, An Anthology of Chance Operations, Munich, Heiner Friedrich Gallery.

LÉVI-STRAUSS, C.

1991, Regarder, Écouter, Lire, Paris, Plon.

LOGOTHETIS, A.

1967, Notation mit graphischen Elementen, Salzbourg, s. éd.

1974, Zeichen als Agregatzustand der Musik, Vienne, s. éd.

LYOTARD, J.-F.

1996, « Musique et postmodernité », in Revue électronique Surface, vol. VI, Montréal, Les Presses de l’Université de Montréal.

MÂCHE, F.-B.

1991, Musique, mythe, nature ou les dauphins d’Arion, Paris, Klincksieck.

MADERNA, B.

1977, « La révolution dans la continuité », réponses à une enquête d’A. Boucourechliev in Preuves no XV/177 – texte repris dans Musiques en création, 1997, Genève, Contrechamps.

MATHON, G.

2013, « Poétiques de l’aléa », in Théories de la composition musicale au XXe siècle, Lyon, Symétrie, vol. 2.

METZGER, H.-K.

1980, « Gescheiterte Begriffe in Theorie und Kritik der Musik », in Musik Wozu, Berlin, Suhrkamp.

MEYER, L. B.

2011, Émotion et signification en musique, Arles, Actes Sud.

MIROGLIO, F.

1988, Francis Miroglio, Rouen, Les Cahiers du CIREM no 6-7.

MORIN, E.

1990, Introduction à la pensée complexe, Paris, ESF éditeur.

NATTIEZ, J.-J.

1987, Musicologie générale et sémiologie, Paris, Bourgois.

NONO, L.

2007,Écrits (sous la dir. de L. Feneyrou), Genève, Contrechamps.

NYMAN, M.

2005, Experimental Music – Cage et au-delà, Paris, Allia.

POIRIER, A.

2002, André Boucourechliev, Paris, Fayard.

POUSSEUR, H.

2004, « Musique et hasard », in Écrits théoriques 1954-1967, Sprimont, Mardaga.

PRESSING, J.

1984, Cognitive Processes in Improvisation, La Trobe University.

PREVOST, E.

1982, « The Aesthetic Priority of Improvisation: A Lecture », in Contact no 25.

REIBEL, G.

2006, Le Jeu vocal – Chant spontané, avec la participation de M. Lemeu, Académie de Nice, SCEREN, DVD MK2.

REICH, S.

1981, Écrits et entretiens sur la musique, Paris, Bourgois.

RINK, J. (dir.)

1995,The Practice of Performance: Studies in Musical Interpretation, Cambridge, Cambridge University Press.

2002,Musical Performance: A Guide to Understanding, Cambridge, Cambridge University Press.

RISSET, J.-C.

1985, « Le compositeur et ses machines : de la recherche musicale », in Musique contemporaine : comment l’entendre ?, revue Esprit no 99, 1985.

RIVEST, J.

2003, « Aléa, happening, improvisation, œuvre ouverte », in Musiques – Une encyclopédie pour le XXIe siècle (sous la dir. de J.-J. Nattiez), Arles-Paris, Actes Sud-Cité de la musique, tome 1.

ROUARD, I.

1987, « Pour en finir avec Docteur Gradus », in Debussy, Silences no 4, Paris, Éditions de la différence.

SALADIN, M.

2002, « Processus de création dans l’improvisation », in Volume !, 1 : 1, La Chapelle-sur-Erdre, Éd. Mélanie Séteun.

2004, « La partition graphique et ses usages dans la scène improvisée », in Volume !, 3 : 1, Clermont-Ferrand, Ed. Mélanie Séteun.

2014, Esthétique de l’improvisation libre – Expérimentation musicale et politique, Dijon, Les Presses du réel.

SARTRE, J.-P.

1961, in Guy Bernard, L’Art de la musique, Paris, Seghers.

SCELSI, G.

2009, « Prologue », Il Sogno 101 (sous la dir. de Sh. Kanach, L. Martinis et A. C. Pellegrini), Arles, Actes Sud.

SCHECHNER, R.

2013, « What is performance studies? », New York University, Rupkatha Journal on Interdisciplinarity Studies in Humanities, volume V, no 2, 2013.

SERRES, M.

1985, Les Cinq Sens, Paris, Hachette.

1992, Éclaircissements, entretiens avec B. Latour, Paris, Éd. François Bourin.

STOCKHAUSEN, K.

1970-1971, « Interview et déclaration », VH 101, no 4.

STOIANOVA, I.

1978, Geste-Texte-Musique, Paris, Union Générale d’Éditions, coll. 10/18.

STRÁNSKÁ, L.

2001, Les Partitions graphiques dans le contexte de la création musicale tchèque et slovaque de la seconde moitié du XXe siècle, thèse de doctorat (sous la dir. de J.-Y. Bosseur), Paris, Université de Paris IV-Sorbonne.

2014, « La pensée diagrammatique : une nouvelle approche pour la réalisation des partitions graphiques », Journée d’étude portant sur Improvisation, traces, tracés dans le cadre du festival aCROSS’14 Lignes rebelles / Improvisation Ipso Facto, Université de Rennes, département de musicologie.

THOMPSON, W.

2006, Soundpainting : The Art of Live Composition - Workbook 1, Université de Californie.

WEID, J.-N. von der

2012, Le Flux et le Fixe, Paris, Fayard.

WOLFF, C.

1998, Writings and Conversations, Cologne, Musik Texte.

Notes

1 Castanet, 1991, p. 31.

2 Dont les pages pouvaient se lire dans n’importe quel ordre. Notons que ce principe a séduit autant Earle Brown pour élaborer ses Twenty-five Pages (1953) pensées pour 1 à 25 pianos que Pierre Boulez pour la mise en ordre des différents feuillets de Domaines (1968) proposés pour clarinette seule ou pour clarinette et groupes instrumentaux. André Boucourechliev fera de même pour la partition des Six études d’après Piranèse (1975) pour piano. De plus, durant ces années 1970, la technique d’alternance de propositions segmentées sera mise en pratique autant dans Cassandra’s Dream Song (1970) pour flûte de Brian Ferneyhough que dans Tarantos (1974) pour guitare de Leo Brouwer…

3 Propos de Cardew rapportés par Nyman, 2005, p. 192-193. En complément, Cardew, 2006.

4 Earle Brown réfutait le fait de faire partie d’un collectif patenté : « Nous ne formions pas une école, quoi qu’en aient chuchoté les critiques », avouait-il en 1995 (Weid, 2012, p. 180).

5 Semblable à un « jeté de son dans le silence », l’aléatoire dépend pour John Cage « d’un choix non esthétique » (Boulez/Cage, 1991, p. 127). Par ailleurs, Jean Baudrillard a placé naturellement l’aléatoire (avec les domaines du fractal et du catastrophique) dans les théories modernes qui prennent en compte « les effets imprévisibles des choses ou, tout au moins, une certaine dissémination des effets et des causes telle que les repères disparaissent. Nous sommes dans un monde aléatoire, un monde où il n’y a plus un sujet et un objet répartis harmonieusement dans le registre du savoir » (Baudrillard, 2000, p. 51).

6 Dans le texte polémique devenu célèbre et intitulé « Aléa » (Boulez, 1966), l’auteur a abordé les termes de « hasard par inadvertance », de « hasard par automatisme », de « hasard dirigé », de « chance », de « conjonction suprême avec la probabilité »… Sur le plan de la musique, de l’électronique et des performances, on pourra lire aussi : La Monte Young, 1970. Par ailleurs et en complément, Geneviève Mathon a analysé les conséquences de la pratique de l’aléatoire sur la musique électronique dans « Poétiques de l’aléa » (Mathon, 2013, p. 1216).

7 Pour des précisions sur l’épithète « libre », lire Saladin, 2014, p. 22-24.

8 Propos relatés par Kandinsky, 1969, p. 173-174.

9 À propos de l’aspect « expérimental » de cette musique américaine, lire l’article écrit en 1959 par Metzger, 1980, p. 287-288.

10 Voir par exemple les Klavierstück XI de Karlheinz Stockhausen, Scambi de Henri Pousseur, la Troisième Sonate pour piano de Pierre Boulez … (Bayer, 1981, chap. VIII; Boulez, Changeux, Manoury, 2014, p. 199.).

11 Au sein du catalogue de Christian Wolff, par exemple, la partition de Septet (1964) est conçue pour sources sonores indéfinies, Edge (1968) demande n’importe quel instrument, Toss (1968) est à destination de huit musiciens ou plus, Snowdrop (1970) est prévu pour clavecin ou autre clavier, Excercises (1973-74) requiert n’importe quel nombre d’instruments… Dépendante de sa présentation graphique ambiguë, ces musiques sont donc plus que jamais toujours différentes à chaque exécution (Castanet, 1991, p. 28-29). En complément, Christian Wolff, 1998.

12 La partition d’Ixor a été éditée chez Salabert à Paris (E.A.S. 18 099).

13 Comme l’analysait Umberto Eco : « un monde possible est une construction culturelle » (Eco, 1985, p. 167).

14 Dans le registre de l’ossia et de l’adaptation circonstanciée, nous aurions pu également citer des pièces instrumentales de Schumann, Fauré, Jolivet, Pousseur, Mâche, Grisey, Dusapin, Hurel, Verrando… (Castanet, 2012).

15 Parmi moult exemples discographiques, notons les versions d’Ixor jouées à la clarinette par Carol Robinson (CD Mode no 102), à la clarinette basse par David Smeyers (CD CPO no 999 266-2), au cor anglais par Jean-Pierre Arnaud (CD Adda no 581189), au saxophone soprano par Claude Delangle (CD Bis no 640) ou au saxophone alto par Marcus Weiss (CD Hat[now]Art no 117)…

16 Remarquons par exemple les versions discographiques réalisées pour contrebasse par Joëlle Léandre (CD Hat Art no 6124), pour tuba basse par Giancarlo Schiaffini (CD Hat Art no 6124), pour voix de basse par Nicolas Isherwood (CD Hat Art no 6124), pour clarinette contrebasse par David Smeyers (CD CPO no 999 266-2), pour saxophone basse par Marcus Weiss (CD Hat[now]Art no 117) ou même pour marimba par Simone Mancuso (CD Stradivarius no 33863)…

17 Propos rapportés par Berio, 1978, p. 519.

18 Directeur du Centre européen de la recherche spatiale à Darmstadt, ville où Maderna vivait. Par ailleurs, cette cité était, durant l’été, le théâtre de rencontres des aficionados de la musique contemporaine. Le titre de l’œuvre est donc en rapport avec le contexte disciplinaire de la conquête de l’espace des sixties : la Serenata per un satellite de Maderna fut ainsi créée dans la nuit du 1er octobre 1969 à l’occasion du lancement du satellite européen Boreas.

19 Divers enregistrements embrassent par exemple la Sérénade en 3’16 (Quintette du Nouvel Ensemble Contemporain, CD Université de Rouen, UR no001), 4’46 (Gruppo Linea Ensemble – piano/percussions – LR CD no116), 10’09 (version ré-écrite par Claudio Ambrosini / Ex Novo Ensemble / CD Stradivarius no33330)…

20 Propos de Jean-Paul Sartre cités sporadiquement dans « New York City » (Sartre, 1961, p. 671).

21 « Le jeu n’exclut donc pas le travail, et non seulement le travail qui prépare à jouer, mais le travail qui s’accomplit au plus vif du jeu » (Dufrenne, 1974, p. 311).

22 Consulter l’analyse de December 52 d’Earle Brown par Cisternino, 1991. Voir aussi Brown, 1971.

23 « Mon propos est que l’art est inexorablement lié à la situation dans laquelle il est produit et vécu » (Higgins, 2006, p. 19).

24 Dans ce genre d’expérience pouvant être considéré « comme un exercice spirituel hérité des concerts de silence qui forment un des rituels du Gagaku au palais impérial, le cadre temporel compte plus que ce qui peut s’y inscrire » (Mâche, 1991,p. 201).

25 « L’interprète c’est bien celui qui, par définition, se borne à transmettre, à exprimer la pensée d’un autre, celui dont le rôle est d’être soumis à la création et de la reproduire fidèlement », tentait de définir le musicologue belge Deliège (Célestin Deliège, 1986,p. 329).

26 Pour mémoire, Earle Brown a présenté une partition intitulée Calder Piece (1965) pour quatre percussionnistes et un mobile de Calder, la sculpture cinétique faisant office de chef du quatuor. De même, Ping Squash (1979) – hommage à Calder – de Francis Miroglio a fait appel à un, deux ou trois percussionnistes utilisant des mobiles sonores pour leurs vertus timbriques.

27 Archipel 1, 1967, pour 2 pianos et 2 percussions (ou 2 pianos seuls) ; Archipel 2, 1968, pour quatuor à cordes ; Archipel 3, 1969, pour piano et 6 percussions ;Archipel 4, 1970, pour piano.

28 Dans le CD L’Œuvre ouverte enregistré par le Nouvel Ensemble Contemporain pour le compte de l’Université de Rouen, figurent Tombeau d’André Boucourechliev, Serenata per un satellite de Bruno Maderna, Tarantos de Leo Brouwer, Treffpunkt de Karlheinz Stockhausen, Mnemosyne I et II d’Henri Pousseur, L’Étoile de Jacques Charpentier, Octimbres de Pierre Albert Castenet et Fleur musicale de Danilo Lorenzini (Castanet, 1994).

29 Propos d’André Boucourechliev recueillis par Jean Ducharme, en 1993, in Poirier, 2002, p. 62.

30 Termes d’André Boucourechliev repris par Jean Ducharme in Poirier, 2002, p.116.

31 Bien que ce soit « du devoir de l’exécutant de la libérer de sa mort sur des pages imprimées et de lui donner vie à nouveau », écrivait Busoni en 1907, dans son Essai d’une nouvelle esthétique de l’art de la tonalité (Busoni, 1990).

32 Cf. P. A. Castanet, « La Musique de la Vie et ses lois d’exception : Essai sur l’« œuvre ouverte » et l’improvisation musicale à la fin du XXe et à l’aube du XXIe siècle », Musique et improvisation collective (Castanet et Otto, 2016). En fin de volume, voir le listing chronologique concocté par nos soins et consacré à une sélection d’« œuvres ouvertes » de ces dernières décennies.

33 Mettant en garde sur la complexité des genres, Célestin Deliège a écrit qu’« une approche imprudente des faits musicaux conduit parfois à confondre les notions d’indétermination et d’improvisation. L’indétermination est un état du langage et/ou de la forme, l’improvisation est un type de pratique musicale. S’il est vrai qu’un lien d’interdépendance unit souvent, dans leur mode d’existence, indétermination et improvisation, il est non moins exact que ces deux caractères du langage et de la pratique demeurent par essence indépendants » (Célestin Deliège, 1986, p. 327).

34 À cet égard, à l’écoute d’une proposition sonore cagienne, Morton Feldman n’avouait-il pas ressentir « un sentiment de regret ou de perte de son créateur » ? (Feldman, 2008, p. 254)

35 « Libre jeu » : expression de Dufrenne pour laquelle « le joueur est pleinement actif : il fait vraiment son possible, il donne sa mesure ; il affronte le matériau, il se joue de l’obstacle qu’il convertit en moyen, il transforme l’événement où il est acteur en œuvre dans la plénitude de l’instant » (Mikel Dufrenne, 1974,p. 250). Quant à Gaudibert, il préférera les termes de « festivité libertaire » (Gaudibert, 1973). Voir aussi Castanet, 2013 b.

36 « Dans l’ennui, le temps se détache de l’existence et nous devient extérieur. Or, ce que nous appelons vie et acte, c’est l’insertion dans le temps » (Cioran, 1995, p. 70).

37 « On peut concevoir une humanité dont tous les membres, exercés par une sorte de méthode cathartique, seraient poètes », pensait Claude Lévi-Strauss, en mars 1941 (Lévi-Strauss, 1993, p. 139).

38 Cf. Pierre Albert Castanet, « Dans l’arène du jeu musical savant : l’œuvre ouverte », Paris, L’Éducation musicale no 501-502, mars-avril 2003.

39 Propos jungiens rapportés dans Nyman, 2005, p. 30.

40 Propos recueillis par Jean-Max Colard (Colard, 2002, p. 81).

41 En janvier 1960, dans un article substantiel intitulé « La musique électronique » (publié initialement dans la revue Esprit no 280), André Boucourechliev a écrit qu’après avoir connu des débuts où le matériau était « statique », on ne compose plus « avec des fréquences, des intensités, des spectres, mais avec des évolutions de spectres, d’intensités, de densité. La matière sonore est désormais insaisissable à un instant donné » (Boucourechliev, 2002, p. 48).

42 Dans ce sillage, Eros Machina pour guitare électrique, guitare basse et bande magnétique (1978) de Marc Monnet doit par exemple se jouer au travers de l’entrave d’accessoires perturbateurs matérialisés par deux métronomes : un régulier et un autre bancal (comme dans MM51 de 1976 conçu par Mauricio Kagel). Le choix aurait pu bien sûr tomber sur d’autres exemples pour lesquels certains compositeurs ont tiré parti de la lutherie électronique pour « dévoyer » le geste instrumental, pour « détourner » ses commandes fines et différenciées vers d’autres paramètres sonores (Risset, 1985, p. 59-76).

43 Né en 1978, Laurent Durupt a été élève en composition d’Allain Gaussin (Durupt, 2012).