Le cri et autres échos de l’antique kainotomia

- Résumé

- Abstract

Cet article présente tout d’abord l’analyse d’Un Ajax furieux, célèbre dithyrambe du IVe siècle avant notre ère, dont les étranges effets furent qualifiés de « καινοτομια » (nouveauté, incongruité) par les Anciens. On y découvre notamment un final dramatique qui échappe aux lois de la scansion, de la mélodie et même de la parole. Néanmoins, en dépit de cette démarche révolutionnaire pour l’époque, l’œuvre, certainement due à Timothée de Milet, connut un immense succès dans l’Antiquité gréco-romaine.

La suite de cette présentation situe le Nocturnal de Varèse, l’Orestie de Xenakis et Le Cri, une de mes récentes compositions, dans la lignée de l’antique « kainotomia ». Alors se pose la question de savoir pourquoi une partie de l’auditoire, aujourd’hui comme jadis, trouve encore quelque plaisir à partager un art qui s’inscrit pourtant au-delà de la parole sensée, au-delà des lois acoustiques, voire de la bienséance…

Plan

Texte intégral

LE CRI ET AUTRES ÉCHOS DE L'ANTIQUE KAINOTOMIA1

Così discesi del cerchio primaio

Giù nel secondo, che men loco cinghia

E tanto più dolor, che punge a guaio.

Je descendis ainsi du premier cercle

Dans le second, qui enclôt moins d’espace,

mais douleur plus poignante, et plus de cris.

Dante, L’Enfer, chant V, 1-3

Plutarque parle de kainotomia2 pour évoquer les hardiesses du célèbre dramaturge Timothée de Milet, notamment à propos d’un dithyrambe peut-être extrait de son Ajax furieux, un Ajax qui sera cependant acclamé et primé aux Grandes Dionysies vers 360 av. J.-C. Le final de cet ouvrage se révèle en effet bien étrange, lorsque au comble du désespoir, Tecmesse lance sa voix jusqu’aux pointes acérées du cri le plus strident. C’est probablement ces incongruités et artifices franchement révolutionnaires que dénonçait cette antique kainotomia. Fallait-il que le compositeur, maître et ami d’Euripide, transgressât les lois de la composition qui, aujourd’hui comme hier, se fondent sur des observations acoustiques, définissent les cadres formels et de langage susceptibles d’en favoriser la réception ? Qu’aux abords de l’« υβρις », cette démesure qui précisément menace ces lois, Timothée et un certain nombre d’artistes n’aient point hésité à les outrepasser au moment d’exprimer (c’est-à-dire faire sortir de soi) et rendre manifestes l’indignation ou la fureur, l’angoisse métaphysique du vide ou la jouissance extrême qui révulsent de fond en comble les entrailles de qui les éprouve : « τα σωθικα ταραγμενα », selon la belle expression grecque qui dit le chamboulement de tout le corps ?

Quand en ces circonstances plus rien ne retient ces débordements du pathos, un cri puissant jaillit, de l’Antiquité jusqu’à nous, spontané et s’imposant comme unique et ultime ressource. Défiant par-delà les siècles les lois de la scansion (le ρυθμος des Anciens) de la mélodie (μελη), détruisant les signifiants de la parole (λεξις), voire du récit (μυθος), le cri annihile un ensemble de règles qui régit aussi bien la musique que la cité, la philosophie ou la justice, sans parler de la bienséance.

De Timothée à Varèse, d’Eschyle à Xenakis mais aussi de Sophocle à Dubreuil et moi-même, nombreux sont les artistes qui n’ont su contenir le tsunami qui inonda leur sensibilité et les contraignit à briser les ultimes digues du langage articulé, rationnel et sensé.

On observera tout d’abord comment Timothée réussit à déjouer les pièges de la dispersion, voire de l’incohérence alors que rythmes et échelles sonores volent en éclats dans son fameux Lamento.

Ensuite, dans le rayonnement de ce dernier, on se demandera si les voix du Nocturnal varésien, qui franchissent les habituelles barrières acoustiques, ne fraient pas dans les marécages de l’incompréhension ?

Apparemment plus proche de l’antique tragédie, l’Orestie de Xenakis ne distendrait-elle pas, elle aussi, les liens qui relient les pôles antagonistes de la parole intelligible et du cri qui s’en abstrait ?

On s’interrogera finalement sur ce cri où se fondent parfois indistinctement – comme dans la peinture de Victor Prouvé (voir ci-dessous) – les souffrances et jouissances les plus ineffables. Les chairs, aujourd’hui polies et aménagées par une surabondante pharmacopée et toutes sortes de cosmétiques, n’éprouveraient-elles pas des sensations aussi paradoxales en présence de mon Cri ? La frontière de nos perceptions et de toutes les kainotomia ne se déplacerait-elle avec l’ajustement de nos corps ?

Au-delà des terres connues : cri et franchissement

Signe manifeste d’un franchissement, le premier cri, comme le dernier, retentit dans le grand couloir de deux mondes inconciliables. La douleur du premier qui nous projette parmi les vivants est le plus souvent compensée par la consolation de la mère, si bien que lorsque s’estompent les bienfaits de cette consolation, un sentiment terrible de manque, comme le jouet qu’on vous retire, vous plonge dans une souffrance incommensurable. Je repense ici au mythe de l’androgyne inventé par Platon3 où le personnage d’Aristophane évoque une humanité primitive, constituée d’êtres sphériques masculin, féminin et hermaphrodite. Prête à « escalader le ciel pour combattre les dieux4 », cette humanité aurait été sectionnée en deux parties par Zeus qui ne pouvait tolérer ses ambitions et indisciplines. Alors, « dédoublé par cette coupure, chacun, regrettant sa moitié, tentait de la rejoindre ». Désormais sexué et conscient que « chacun d’entre nous est donc une fraction d’être humain dont il existe le complément5 », je crie, je crie avec l’espoir de retrouver cette autre moitié. Mais mon cri, aussi fulgurant qu’éphémère, à la frange du plaisir et de l’horreur, ne fait peut-être qu’accentuer mon fatidique isolement, et parmi les illusoires reflets de Narcisse, la terrible béance du vide. Au lieu de me réunifier, le cri achoppe le plus souvent sur un silence énigmatique et mortifère. Tout entiers tendus vers un paradis fantasmé, la jouissance et l’effroi se côtoient jusqu’à l’ultime chant du cygne et l’épuisement du dernier cri, à l’autre extrémité des inévitables corridors de l’Hadès. Si le cri fait vivre, il fait aussi mourir. C’est pourquoi je veux sans fin en repousser l’échéance par tous les onguents et artifices possibles, au-delà de toute raison, en éterniser les effets.

Un antique Lamento en « terra incognita »

Des demi-mots […] une sorte de pré-langage…

André Boucourechliev6

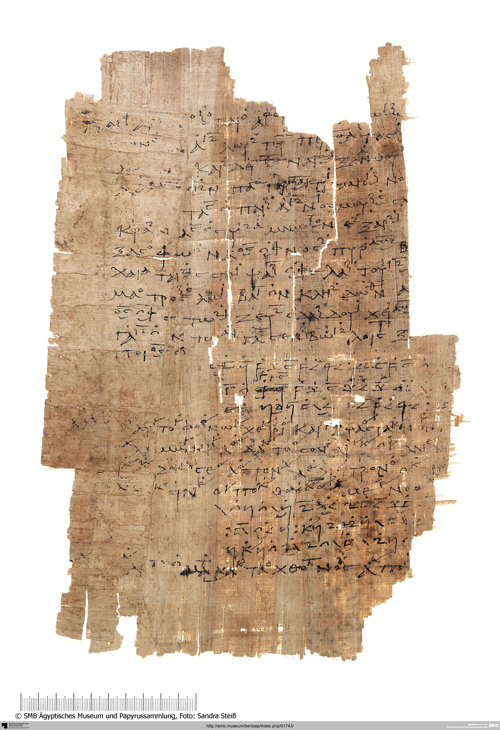

Un papyrus musical découvert à Contrapollinopolis au début du XXe siècle apparaît ici comme exemplaire de tels effets où, entre cri et silence, la voix atteint des sommets d’expressivité. Connue sous le titre de Lamento de Tecmesse et conservée au Neues Museum de Berlin (n° 6870, verso), cette antique partition comporte 23 lignes de musique dont la typographie visiblement très étudiée fait alterner cinq sections7. La première, la troisième ainsi que la dernière comprenant les textes dramatiques surmontés des signes vocaux (mélodie et rythme) furent mises à jour et transcrites – de même que les sections paires exclusivement instrumentales – grâce aux fameuses tables d’Alypius8.

Le premier mot ΠΑΙΑΝ en marge de la première section (lignes 1 à 12)9 pourrait d’emblée étayer mon propos à condition de scander les invocations à Apollon par les cris rituels du péan : « iê, ie, Péan »10. Mais, outre que les définitions très variées de ce genre11 désespèrent les érudits les plus tatillons, on ne sait pas comment étaient proférées ces interjections qui pouvaient durer des journées entières si l’on en croit Homère (cf. Iliade, I, 472-473). Par ailleurs, on ne trouve pas dans cette première section du papyrus berlinois le rythme crétique (- u -) et ses variantes caractéristiques qui composent par exemple les fameux Hymnes delphiques à Apollon. On attribuait à ces rythmes crétiques (c’est-à-dire typiques des musiciens crétois) des effets magiques qu’évoquent plusieurs auteurs12 sans toutefois donner une idée précise de leur interprétation…

La deuxième section (lignes 13 à 15), dépourvue de texte, est légèrement décalée sur la droite en regard des pièces vocales notées sur le papyrus. À la manière d’un commentaire instrumental, ce passage prolonge les affects de la pièce précédente tout en assumant une transition dans le but de transporter l’auditoire vers les profondeurs tragiques de la scène à venir.

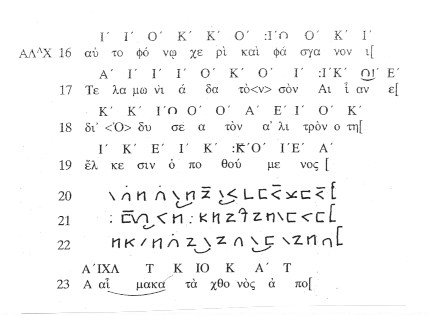

La section suivante (lignes 16 à 19, voir les deux exemples ci-dessous), à nouveau vocale, est connue sous le titre de Lamento de Tecmesse. Au cœur de l’ouvrage, cette partition propose « autre chose » : l’abréviation en marge ΑΛΛ Χ (v. 16) pourrait signifier un nouvel épisode dramatique, un autre chœur : ΑΛΛΟΣ ΧΟΡΟΣ ? Un autre chœur qui rattacherait le fragment à un ensemble dramatique plus vaste. Constituant sans doute le final de l’œuvre, ce passage s’avère ici exemplaire : entre cri d’horreur et silence éloquent, la voix y atteint en effet des sommets d’expressivité rarement égalés. La mélodie etle rythme reflètent la douleur et la révolte de la jeune Tecmesse devant le cadavre de son époux transpercé d’un glaive.

Dans un article13 brillant et parfaitement argumenté, Annie Bélis a judicieusement relié les diverses pièces que comporte ce papyrus et attribué l’ensemble de ces partitions au compositeur Timothée de Milet, « l’un des διθυραμβοπιοι (compositeurs de dithyrambes) les plus fameux et les plus décriés14 ». Il s’agit d’un dithyrambe avec chœur (μετα χορων) composé vers 360 av. J.-C.

On pourrait aussi saisir cet « allos choros » (ΑΛΛ Χ) comme un chœur d’un genre autre, un chœur inouï et sidérant les auditeurs d’alors. Car tout ici semble briser les règles aussi bien de la scansion que de la mélodie. Si, comme on l’a dit, il était à peu près impossible de connaître l’étymologie du péan, en revanche, Pindare évoque avec une singulière autocitation l’origine du dithyrambe :« Le dithyrambe : Dionysos… Pindare, lui, dit lythiramme, car à la naissance [de Dionysos] Zeus cria : lythi ramma, lythi ramma (= que soit délié le fil)15 ». Ce lithi (λυθι ou λυθη) correspond à la troisième personne du subjonctif aoriste passif du verbe λυω qu’on peut alors traduire par qu’il soit délié, rompu, brisé, haché !J’entends par là une véritable libération du genre. Ce genre, prêt à briser les lois trop contraignantes pour favoriser son expressivité, était, peut-être pour ces mêmes raisons, fort prisé dans les concours puisqu’il « fit danser ensemble » des milliers d’Athéniens enchantés qui, du coup « jetèrent, lumineuse, la base de la liberté16 » (Pindare). Théodore Reinach parle d’un « nouveau style », aux rythmes « affranchis », à la « diction tumultueuse et brillantée17 ».

Le lamento de Tecmesse, un dithyrambe ô combien affranchi, délie bien en effet tous les fils de sa composition. À commencer par un texte percé de silences et une « diction tumultueuse » qui en retardent considérablement la compréhension : « En se tuant de la main et… un glaive… » (ligne 16). Comme si, au comble de l’émotion, l’héroïne ne parvenait plus à articuler une phrase complète. D’un autre côté, les lacunes qui oblitèrent certains mots, pervertissent la syntaxe, isolent des fragments de voix comme : « le fils de Télamon, par la faute d’Ulysse, le bien-aimé… » nous permettent difficilement d’entendre et saisir les termes et sens exacts. L’étrangeté de ce texte brisé, dénoué, rompu, haché, désarticulé, détruit, m’en semble d’autant plus attrayante. Quand la voix de Tecmesse réussira finalement à prononcer le nom d’Ajax (à la fin de la ligne 17), son chant claudicant et mal accentué ira à l’encontre d’une prosodie et d’un rythme eux aussi brisés et ne correspondant à aucune figure cataloguée ni en vigueur dans le répertoire antique.

Enfin, et sans reprendre les savants commentaires d’Annie Bélis sur les échelles sonores, le compositeur invente là encore un système résolument neuf, une mélopée également brisée, en tout cas hors du « μελος »connu des théoriciens. En particulier le dernier mot de cette section : interrompu dans sa stupéfiante montée chromatique, il bute sur un effacement du papyrus paradoxalement parlant et qui scelle le destin tragique du « bien-aimé » (ποθουμενος).

Vient ensuite une nouvelle pièce instrumentale dont les lignes 20 à 22 (elles-mêmes en retrait sur le papyrus, à l’aplomb de la deuxième section) peuvent faire penser à certains intermèdes ; je pense au Bai kèn bâu, un solo de kèn (orgue à bouche en bambou) qui ponctue traditionnellement les rituels bouddhiques de Hué au centre du Viêt-nam.18 J’imagine ce solo instrumental idéalement interprété – comme le premier – sur l’aulos pamphonos. Florence Dupont explique que cet instrument à anche double (lointain ancêtre du hautbois) « accompagne la plainte et le chant de deuil (thrène) des pleureuses sur le corps du mort. Il impose à la tragédie d’être le spectacle sonore de la violence, du meurtre et du malheur.19 »

Enfin, la dernière ligne de cette partition n’est pas moins étonnante. Tandis que par deux fois, la voix se précipite vers les graves, ruisselante comme le sang (αιμα)qui se répand sur le sol (κατα χθονος), le dernier intervalle, une très étonnante chute de septième (!), dépourvue des hypothétiques résolutions que le papyrus eût données s’il n’avait subi les épreuves du temps, suspend la mélodie au bord d’un vide vertigineux, laissant augurer le sort funeste de l’héroïne. Je songe ici à la fin du premier chœur des Suppliantes d’Euripide : « Ah ! puissé-je en la mort oublier ces douleurs !20 ». Pour sa Tecmesse, Timothée aurait pu emprunter au grand tragédien cette ultime et pathétique voix. Aujourd’hui estompée, anéantie, désormais inaudible, comme un cri de l’au-delà, cette voix ne pourrait-elle plus nous toucher et faire vibrer nos corps nouveaux ?

Ces quelques traces musicales rendent ainsi tangibles la stupeur et la détresse du personnage dont le chant s’abîme entre cris et silences. Pour transmettre la violence d’une telle situation et les sentiments qu’elle devait exacerber, le compositeur ne s’encombra d’aucun code musical, renonça à l’habituelle "armonia"– tout ce qui était en principe admis et recevable. Mais si les texte (λεξις), mélodie (μελη) et rythme (ρυθμος) sont ici brisés (κεκλασμενα), comme on disait dans l’Antiquité, c’est qu’aucune autre solution ne pouvait convaincre son auteur, qu’aucune autre mise en œuvre ne lui semblait apte à ébranler pareillement son auditoire, lequel était d’ailleurs très avide de nouveauté, comme le rappelle Florence Dupont :

Eschyle aussi avait innové en son temps et déchaîné des scandales esthétiques. Il avait inventé pour les Euménides un chœur d’Erinyes, des divinités infernales jouées par des choreutes aux masques terrifiants et à la voix stridente qui couraient en désordre à travers l’orchestra. Ces Erinyes avaient terrorisé les spectateurs, des femmes avaient accouché prématurément, des enfants seraient morts de peur. Eschyle n’en avait pas moins obtenu la victoire21.

Avec son Ajax, Timothée ouvrit à son tour les portes d’un monde tout aussi inouï, une terra incognita où se tissent d’autres liens, d’autres rapports à l’autre. Un monde qui n’exclut ni les troubles plaisirs ni les cris et dont l’expressivité me semble toujours capable d’émouvoir nos contemporains, après 25 siècles…

Au-delà des lois acoustiques : un horizon inouï

C’est que, tout en le dévoyant, le cri s’intègre au corps charnel de la musique. Comme le silence le pénètre par tous les pores. Cri et silence s’inscrivent aux antipodes de la parole sensée, en deçà des messages intelligibles. Mais si cri et silence se rejoignent dans une pathétique béance du sens, la voix de Tecmesse ne réussit pas moins à se frayer un passage dont les aspérités touchent d’autant mieux l’auditeur, remuant ses viscères les plus profonds.

Si maintenant on analyse la voix d’un point de vue strictement acoustique, on s’aperçoit que le passage de certaines intensités ou hauteurs interdit également la compréhension du texte. Quand la voix file vers les aigus, franchit le mi 4 (660 hertz) la parole signifiante disparaît pratiquement : les voyelles a, o, u… me parviennent quasi semblables, brumeuses, indistinctes. La Reine de la nuit (dans le grand air de la Flûte enchantée) qui grimpe jusqu’au fa 5 n’est plus intelligible ; elle me semble inhumaine, monstrueuse, comme beaucoup de colorature (je pense à la Comtesse dans le Capriccio de Strauss, à la Lulu d’Alban Berg…), même si mes sensations se hissent jusqu’aux sommets les plus vertigineux des plaisirs esthétiques. C’est aussi que mes sensations conditionnent un sens discret que le pur langage ignore, qu’elles « préservent sa douceur » car, comme le dit Michel Serres, « [l]e langage reste à l’extérieur de la sphère unitaire de l’esthétique. Les arts de la langue doivent leur beauté à leur voisinage de ce qui gît hors langage22 ».

L’articulation des consonnes n’est pas moins problématique lorsque la voix s’aventure dans les aigus. Avec les occlusives (g, d, t, k, p), la distinction des phonèmes est quasiment gommée et, du même coup, les mots s’estompent. Les occlusives, ainsi que l’indique le mot, obligeant en effet à fermer le passage de l’air dans la cavité buccale, le continuum sonore de la voix est comme tranché par des micro-silences qui sculptent les mots, les phrases et font donc émerger le sens. Inversement, privé de silences, le flot vocal couvre le signifiant verbal d’un voile épais. On peut dire que le chant aigu franchit les lois acoustiques de la parole sensée. C’est sans doute pourquoi le monde civilisé déteste et prohibe lui aussi le cri. Dans la société des hommes civilisés (?), le cri est perçu comme l’expression de la déviance, de la bestialité et de la folie.

Varèse, Nocturnal : cris et chuchotements

Dans l’art, un excès de raison est mortel

Varèse

Un bref extrait du Nocturnal, l’œuvre ultime (et restée inachevée) de Varèse23, suffit à dire cette folie, une folie meurtrière qui ensanglanta tout le XXe siècle et fit resurgir quelques avatars de l’antique “καινοτομια“. Écrite en 1961 et créée au Town Hall de New York le premier mai de la même année, cette composition s’inspire librement d’un texte d’Anaïs Nin (The House of Incest). Comme dans Ecuatorial, une des œuvres les plus originales de l’entre-deux-guerres (1934), Varèse introduit dans le chœur – exclusivement constitué de voix de basses – des glissandi, des quarts de ton et autres effets radicalement neufs. Le compositeur franco-américain s’était alors passionné pour les anciens rituels, et en particulier ceux des Mayas Kitché dont lui avait parlé José Juan Tablada. Comme dans Ecuatorial, les chanteurs de ce Nocturnal grommellent dès le début (mesures 9 et sq.) des onomatopées rythmées et doublées colla voce par le piano et les percussions. Et, comme pour recréer le fantastique rituel dont il rêvait, Varèse recourt à toutes sortes d’indications, exigeant, à l’instar d’un Antonin Artaud, des sons de gorge « harsh, rasping sound; Deep in throat, as though from underground » (des effets rauques, râpeux, comme issus des profondeurs de la terre)…24 Beaucoup d’autres mentions de ce genre émaillent cette œuvre. Elles mettent en évidence le besoin de sortir des schémas mélodiques habituels, une sorte de moderne ekmélès25. Les Anciens, qui opposaient emmélès et ekmélès, avaient établi des critères pour définir au sein de la mélodie une « harmonie » à mi-chemin entre la théorie pythagoricienne des nombres et le primat de la perception prôné par un Aristoxène de Tarente. Il s’agissait d’explorer une « harmonie » la mieux adaptée à l’ethos de l’œuvre et susceptible de toucher les cordes les plus sensibles des auditeurs. Véritable ekmélès, tout le début du Nocturnal de Varèse projette des sonorités puissantes et brutes excitant les vibrations les plus secrètes de l’organisme. Francis Wolff commente très justement ces types de vibrations :

Les vibrations acoustiques se transmettent à tout l’organisme et le font frémir d’autant plus fort que le son est plus intense et plus grave : les harmoniques inférieurs étant plus puissants et plus stables, leur amplitude favorise leur propagation et leur réverbération dans les cavités profondes du corps, l’abdomen et le thorax. [Les] sons graves favorisent les excitations purement physiques, désinhibantes, hypnotiques26.

Après une quarantaine de mesures, les intonations se stabilisent dans les graves (mesures 43-48) mais, pour la première fois, des bribes de texte répétées à satiété traversent la nuit des sourdes inquiétudes : « You belong to the night, You belong to the night ». Toujours dans des tons sombres (« dark tone ») et projetées jusqu’à un fortissimo « hurlant », ces voix, cernées de percussions et autres instruments rabattus dans l’extrême grave, ne font que prolonger l’aura première des onomatopées.

Et puis à l’encontre de ces nocturnes incantations, le soprano solo s’élève comme le stupéfiant jaillissement d’un geyser (voir ci-dessous), s’arc-boute et s’accroche dès son entrée sur un do suraigu (mes. 55). Son cri raye tout l’espace: « I rise, I always rise » (« Je m’élève, toujours je m’élève »), avant de retomber comme en une folle transe (« as in a trance »), précise le compositeur, dans un profond quasi parlato. Et, comme venue d’un autre monde, cette voix seule aux abords du silence éructe plus qu’elle ne chante : « after the crucifixion ». Seules les percussions prolongeront cette phrase aussi terrible et intrigante que succincte.

Après quelques borborygmes en voix de poitrine (« chest tone ») et caressante (« calando »), la prêtresse, toujours soliste, poursuit ses délires sacrés (mes. 70) en évoquant le pain et l’hostie (« bread and wafer ») mais cette fois dans le registre le plus grave de sa voix. C’est dans cette zone pleine de fascination que le soprano, devenu déesse de la fécondité, conduit le rituel vers une phase plus nettement érotique. Ici, comme dans Les Voluptueux de Victor Prouvé (voir plus haut), les plaisirs à la douleur se mêlent, troublent mes sens. Alternant avec le chœur d’hommes – comme dans un moderne répons – et ses fantasmes de vie : « womb and seed and egg » (« matrice, semence, œuf »), de procréation : « wailing of the unborn » (« vagissement de l’être à venir »), la femme, soudain hallucinée, lance son cri sans aucun soutien instrumental (mes. 74) : « Perfume and sperm, I have lost my brother » (« parfum et sperme, j’ai perdu mon frère »). Puis, comme traumatisée par ce cauchemar incestueux, la voix surgit de nouveau fortissimo « vocalizing, as if in a dream » (« en vocalisant comme en un rêve »), jusqu’au contre-si (mes. 78). Ce n’est plus ici le cauchemar d’un Œdipe ou d’une Électre en délire mais plutôt celui d’un mystère érotique ancré dans un vaste inconscient mythique, quasi pré-humain, une contrée aux contours flous mais attrayante comme les aimants de l’amour. Je repense encore à Alcibiade discourant sur la passion amoureuse et l’incessant désir de « se réunir et se fondre avec l’être aimé, au lieu de deux n’être qu’un seul27 » (Platon).

C’est le rêve d’un éden primordial, un rêve qui irrigue les rituels archaïques, bachiques, phalliques, mais c’est aussi le rêve d’un éden sans entraves sémantiques, le rêve des formules d’avant Babel. Ces formules, faites de souffles, d’onomatopées, de cris en deçà ou au-delà de la parole, privilégiées du cerveau reptilien, frôlent les tréfonds d’une mémoire ancestrale et commune à diverses protocivilisations ; des formules capables de rétablir la paix et l’harmonie de la nature et des hommes…

Cependant, les divers élans qui impriment la suite de Nocturnal28 se heurtent à des fenêtres sans lumière (« windows without light »), superposant à présent la « diction tumultueuse » à des voix plus lyriques, comme en butte à des forces obscures, sans rêves ni sommeil (« dark asleep »). Cette fin provisoire d’un Nocturnal inachevé résonne comme les énigmes des antiques tragédies. Déjà Plutarque s’interrogeait : « Quand Phrynicos et Eschyle tirèrent la tragédie du côté des émotions (pathè) et des récits (muthoi), la réaction fut: « Quel rapport avec Dionysos ?29 ». C’était le mélos et les chœurs qui portaient la tragédie – et plus sûrement encore le dithyrambe – vers Dionysos tandis que les mots et récits avaient en charge des émotions et questions bien souvent sans réponse. Tout au long de Nocturnal, les voix se tendent elles aussi entre ces pôles antinomiques: au-delà des registres habituels, au-delà des mots, elles explorent les chemins ombreux de sons inédits et d’un sens interdit, crypté. Les indications pour l’interprétation tendent vers cet horizon inouï.

Entre cris et chuchotements, Nocturnal joue sur les limites acoustiques. Comme un météorite dans la nuit la plus mystérieuse (avec des fragments d’Espace), l’œuvre atteint les confins d’un au-delà dantesque mais vibrant au plus intime des corps. Avec Varèse, on peut dire comme François-Bernard Mâche que « la musique ne risque pas de se perdre, ni dans les labyrinthes, ni dans les sables mouvants: son grand cri de désir résonne plus que jamais en nous30 ». De son côté, Nigel Osborne dit semblablement la très vive énergie qui en émane et qu’elle suscite: « ce que j’ai éprouvé pour la musique de Varèse, c’est une espèce de cri, que j’avais envie de pousser moi-même31 ».

Au-delà du récit

Tu es une divagante de l’esprit, prise par les dieux.

Et sur toi-même, tu prononces une musique qui n’est nulle musique,

Comme un oiseau roux, affamé de cris, hélas !

Eschyle, Agamemnon, v. 1140-114432

À l’époque de Nocturnal, Xenakis travaillant essentiellement pour les voix se ressource abondamment au théâtre de Sophocle (Polla ta dhina), d’Eschyle (Iketides, l’Orestie), ou d’Euripide (À Hélène créé à Epidaure en 1977). Élaborant l’Orestie, il renoue à la fois avec l’humanisme antique et les ravages d’un destin capricieux et aveugle. L’humanisme chanté dans l’Antigone de Sophocle sera répercuté dans son Polla ta dhina (1962): « Il est bien des merveilles [polla ta dhina] en ce monde mais pas de plus grande que l’homme33 ». Le destin qui cingla durablement Xenakis, combattant de la guerre civile, rejaillit dans son Orestie de même qu’il avait imprégné les pages les plus violentes d’un Eschyle mêlé au désastre des Perses à Salamine. Xenakis, comme Eschyle, touché par le δεινος (dhinos, masculin singulier de dhina), ne pouvait étouffer ses cris et son enthousiaste révolte, effacer ses blessures et sa criante détresse. Kostas Papaïoannou précise que le terme δεινος, « si difficile à traduire, suggère ce qu’il y a de maléfique et d’admirable, d’épouvantable et d’imposant dans tout être qui dépasse la juste mesure par la puissance qu’il rassemble en lui. [...] Dans son souci de mettre l’accent sur tout ce qui exalte l’homme et affaiblit le destin, la traduction humaniste traditionnelle trahit l’ambiguïté fondamentale du terme δεινος en le rendant par merveille34 ».

L’Orestie de Xénakis : clameurs et cri rituel

Dans la ligne de mire du Lamento de Timothée et du Nocturnal varésien, l’Orestie de Xenakis (créée en 1966) franchit les rets de la parole, et son cri, puissant comme un « javelot [lancé] dans les espaces indéfinis de l’avenir35 » (Franz Liszt), perce quelques autres poches stratégiques de l’intrigue. Au-delà du récit.

À l’origine, prévue pour accompagner l’unique trilogie d’Eschyle que l’Histoire ait retenue, cette œuvre calque sa dramaturgie sur le modèle antique mais n’en conserve que les vers les plus saillants. Le chœur en aiguise les cris mais seul l’orchestre suscite les plus ineffables effets de cette tragédie des Atrides. Le compositeur qui cherche « à réinventer l’esprit antique sans viser une reconstitution archéologique36 » ne pointe ainsi que les principales crêtes du drame: le sacrifice d’Iphigénie, le rapt d’Hélène, le meurtre d’Agamemnon ou d’Égisthe. Comme celle d’Eschyle, l’Orestie de Xenakis s’apparente à un véritable rituel. Comme l’antique théâtre, il imite le rituel religieux. Dans la Poétique, Aristote plaçait à l’origine du récit un penchant spontané des hommes à l’« imitation » ou à la « représentation » (mimésis) qui devait prendre corps dans les différents arts des Muses, avec tous les moyens à disposition, langagiers, musicaux ou gestuels. Xenakis, comme Aristote, n’exclut les bruits ni les cris, déplacements du public et autres artifices susceptibles de réactualiser le rite dans un monde en perpétuel transformation…

D’emblée, le spectacle de Xenakis fait entendre les lamentations rituelles du veilleur, un chant lugubre confié à un chœur d’hommes à l’unisson (p. 4, voir ci-dessous). À travers leurs voix, archaïsantes et rugueuses, filtre déjà une singulière ambivalence : « Lamentations ! Dis les lamentations ! Mais que le bien triomphe ! » Au cœur des lamentations, traditionnellement vouées au « bruyant » Dionysos, le mot ailinos (lamentations) rappelle le sort de Linos tué par Apollon, le dieu glabre et lisse qui ne pouvait tolérer le chant trop criard, dionysiaque et poilu de Linos.

Alternant entre chœur et coryphée, la mélopée traduit plus visiblement cet antagonisme. Et prolongeant ce balancement des voix, de très puissants tutti d’orchestre – avec trilles et flatterzunge – s’opposent à un solo de hautbois (v. 218) ou à un petit groupe de vents et percussions (v. 228 et 237). Ils se substituent au chœur pour commémorer le sacrifice d’Iphigénie (pages 7 à 10), victime d’Agamemnon, l’aigle noir des Atrides. Pierre Vidal-Naquet évoque à ce sujet la chasse impitoyable des aigles (Agamemnon et Oreste) qui dévorent la hase pleine (Iphigénie). Troie, cette autre hase gravide, sera également victime de cette chasse37. Ces mêmes aigles devenus vautours (αιγυπιοι) réclameront justice pour leurs petits dérobés, c’est-à-dire pour Hélène enlevée38. Dans la partition, les voix resurgissent, toutes en quartes parallèles et doublées par des cuivres, pour évoquer précisément le nom d’Hélène (p. 11). Ce choix de Xenakis est ici judicieux et révélateur du drame à divers égards. C’est en effet le rapt d’Hélène qui détermine le destin de Troie et le malheur de tous. C’est Hélène dont le nom même (v. 688) dit celle qui prend (du verbe helein) les vaisseaux (πρεποντος ελενας) mais aussi les hommes (ελανδρος)) et les villes (ελεπτολις) ! Et c’est en Hélène que se fondent les scènes les plus duelles, à la fois guerrières et intimes, amoureuses et politiques. Le compositeur traduit très efficacement cette complexité en superposant aux voix les glissandi des vents ponctués par les coups de boutoir d’une implacable percussion (p. 11).

C’est l’orchestre seul qui accueille le retour d’Agamemnon (p. 27), celui dont le souvenir se perd entre le guerrier « saccageur de la ville de Troie » (v. 783) et l’époux sacrificateur de sa fille, celui qui lécha sans vergogne le sang royal. Cassandre, la devineresse, s’écrie: « ce palais sent le meurtre et le sang répandu », laissant entendre que le festin des aigles entraînera, après celui d’Iphigénie, d’autres sacrifices. C’est encore l’orchestre (p. 35) qui anticipe par la voix déployée du coryphée les cris d’Agamemnon (v. 1343) traqué et sauvagement abattu par Clytemnestre (p. 38, voir ci-dessous). Le sacrifice est ici « d’autant plus monstrueux qu’il est accompagné de serments et du cri rituel de l’Erinye familiale39 » (Vidal-Naquet) pris en charge par tout le chœur (p. 43, v. 1513) : « roi, mon roi ! Comment te pleurerai-je ? (« Ιω, ιω βασιλευ, πως σε δακρυσω »). Et pour terminer ce premier acte de la trilogie eschylienne, Xenakis a imaginé une fantastique sortie du chœur d’hommes, lequel se scinde en deux groupes et encercle le public, lui renvoyant entre deux lourds silences de puissantes fusées de l’orchestre (p. 55). C’est, me semble-t-il, la question de la responsabilité personnelle et politique qui est ici soulevée, réactualisée: « Cet outrage-là est venu en échange d’un outrage […] qui a agi, subi. […] La famille est soudée au désastre » (v. 1560-1566).

Dans les Choéphores (second volet de la trilogie), qui se présentent comme « une véritable fugue-miroir40 » (Vidal-Naquet), c’est le cri mortel d’Égisthe qui retentit (v. 869, voir ci-dessous). Mais proféré cette fois par des voix mixtes, le « hurlement sacré » (ολολυγη) se réduit aux rituelles onomatopées (ο το το το τοι) que de multiples effets de percussion inondent jusqu’au seuil de la douleur, fortississimo.

La composition des Euménides, dernière pièce de la trilogie, offre quelques parallèles avec les deux précédentes. La théophanie d’Athéna répond symétriquement aux présages de Cassandre proférés au centre de la première pièce et avec un dispositif comparable : baryton solo et percussion. Clé de voûte de ce dernier volet, Athéna fondera l’aréopage et, mettant fin à la loi du talion, dénouera la chaîne infernale des vengeances pour déboucher sur le monde du politique, pacifié et civilisé. C’est la mue des noires Erinyes, devenues Euménides, protectrices de la nature et des hommes. Leurs voix sont portées par un chœur d’enfants (p. 120, mes. 224) dont le chant oscille autour du la du diapason – comme dans Polla ta dhina : « nous décrétons, pas de guerre civile dans la cité… » (v. 976, p. 126). La crainte (φοβος) et la fureur, « aiguilles sanglantes qui ravagent les entrailles » (« αιματηρας θηγανας͵ σπλαγχνων βλαβας »), sont repoussées loin de la cité, dans les ténèbres de la discorde et du crime.

L’ouvrage se termine magistralement : sur l’éruption des fréquences les plus graves de l’orchestre, l’ensemble des voix, enfants et chœur mixte, est invité à lancer « le cri rituel en réponse à notre chant » (« ολολυξατε νυν επι μολπαι ς »), un chant qui est alors « doté d’une puissance équivalente à celle de son objet, une « force guerrière »41 » (Judet de La Combe).

Comme à la fin de l’Agamemnon, les chanteurs se mêlent au public, décuplent la magie originelle du rite tout en lui insufflant une dynamique totalement neuve. Le compositeur indique sur la partition (p. 141) : « 200 drapeaux métalliques sont distribués au public qui en joue et tout le monde crie à tue-tête dans la joie pendant que les musiciens et le chœur quittent la scène en jouant de toutes les percussions dont ils disposent. »

À la fin des années quarante, comme Xenakis, Mark Rothko s’abreuve aux grands mythes et tragédies antiques, espérant quelque réponse aux horreurs de la guerre, à l’holocauste, à la bombe atomique… Sa peinture intitulée Sacrifice (voir ci-dessus) me semble significative de ces préoccupations. Cependant non allégorique ni narrative, cette œuvre se compose d’éléments abstraits, comme une musique dont les formes et couleurs simplement allusives s’avèrent peut-être par là même plus universelles. Le rouge vif, comme le sang sacrificiel de contemporaines Tecmesse, éclabousse les sols gris, terre de Sienne où s’agitent les Atrides d’aujourd’hui, entache des figures encore vibrantes, bleues, moribondes, sans pour autant étouffer d’autres feux qui couvent jaunes et discrets, girant vers les ocres.

L’antique ololugè ou le cri de libération

Je voyage en d’étranges espaces

André Breton

Comme les ouvrages de Varèse ou de Rothko, mon Cri42, composé en 2006, ne s’inspire pas directement des drames de Timothée ou Eschyle et se situe bien en deçà des proportions et moyens engagés par Xenakis dans son Orestie. Il devrait cependant apporter de nouveaux étais à l’appui de cette communication, son titre l’inscrivant dans les résonances de l’antique "Ololugè", cette clameur sacrée qu’aucune parole ne pouvait égaler.

Commandée par le Phénix de Valenciennes, cette œuvre devait s’intégrer dans un programme entièrement voué aux cris. Je revisitai alors tous les cris de Paris (de Janequin), de Londres (de Gibbons à Berio), ou des abagnate siciliens. Mais ma sensibilité me poussait davantage vers les cris de révolte de Xenakis (Nuits) ou Ohana (Cris) et je fus fortement impressionné par les cris d’indignation de Luigi Nono (Intolleranza 1960) ou de Félix Ibarrondo (Arrizkoa). Ils attireraient certainement de nouvelles « kainotomia » si le monde d’aujourd’hui osait sortir de sa sourde torpeur et s’il acceptait de soulever les paupières pesantes de ses convenances. Comme Eschyle, je voulais que mon Cri fût lui aussi capable de « conjurer au nom d’un ordre cosmique garanti par Zeus les forces obscures du chaos43 » (Alaux). Tout à la fois spontané et longuement mûri, il jaillit de cette pièce comme d’une bonne partie de mes compositions avec le double élan, amoureux ou de révolte, qui anime mon désir d’écrire. Un cri inlassable et obsessionnel, ici contre la banalité et l’indifférence quotidiennes, là contre la corruption et l’argent qui – comme l’Or du Rhin – font germer les convoitises et les guerres, au lieu des fruits et plaisirs de la terre.

Ducol : Le Cri ou l’antidote des condamnés

Car d’un cygne le chant toujours mince mais vrai

Vaut mieux qu’un cri aigu de choucas dispersé

À travers les brouillards que le printemps ourdit.

Êrinna44

À l’instar du texte original de Dominique Dubreuil, cet ouvrage met en scène plusieurs personnages dont les voix se distinguent grâce à leurs rythmes, leurs contours mélodiques, mais aussi grâce à certains déplacements qui en rafraîchissent les couleurs et soulignent l’espace de leurs dialogues – un peu comme dans l’Orestie de Xenakis.

C’est d’abord la voix d’un « narrateur » – ici confiée à Dominique Visse – voix singulière d’un contre-ténor tantôt distanciée (comme dans un théâtre brechtien), tantôt traversée de cris convulsifs (voir ci-dessous). Rythmiquement très souple, sa monodie gravit un trope bien défini, spécifique de mon écriture (avec alternance de secondes mineures et tierces majeures) et polarisée autour d’un ré bémol (ou do dièse) qui rappelle la mèse antique. Son chant frise fréquemment ce « son directeur » au quart de ton à la manière d’une « sensible supérieure45 » (Théodore Reinach) typique de l’ancien genre enharmonique. La bouche mi-close, sa voix exhale parfois à peine un souffle, sans vibrato et au rythme aussi indéfini qu’un provisoire arrêt sur image. On dirait que le soliste, dos au public, est lui-même empêché de parler. Mais parfois au contraire, plus proche des « victimes », il en partage la stridente vocalité ou se fond dans la pleine polyphonie de leur souffrance.

Apparaissent ensuite les « tortionnaires » (mes. 21), dont les voix sont principalement confiées aux ténor et basse. Maltraitant les prisonniers, ils se disent prêts à leur arracher la langue, leur ôter la voix (p. 4, voir ci-dessous). Comme Wotan arrachant l’anneau d’Alberich (L’Or du Rhin, scène III), ils provoquent eux-mêmes les « cris atroces » d’une véritable amputation. Mais quand ils tentent de chanter, leurs voix se font rauques et discordantes jusqu’à la pure vocifération. Souvent parallèles, leurs lignes superposent des intervalles de triton (p. 5, mes. 45-47) qui conservent l’étrangeté du mélodique diabolus in musica, sans doute à cause de leur relatif éloignement des harmoniques les plus perceptibles.

Enfin s’élèvent les voix des « victimes » qui relaient parfois simplement la voix du narrateur (mes. 15-17), répètent en échos interrogatifs les hurlements des tortionnaires (mes. 4-5, 43-44) ou se perdent en « accords vagabonds » selon la belle expression de Schoenberg (mes. 51-54, 97 et sq., voir ci-dessous). Leurs cris, d’abord éloignés et subreptices comme entre deux parois verrouillées « dans le silence d’avant l’enfer » (mes. 104-107), se font de plus en plus stridents. Je voulais que les « Non ! » fortissimo du baryton (p. 14-15, voir ci-dessous) fussent à la hauteur du cri ultime d’une Lulu assassinée. Tantôt lancinantes et au bord de l’épuisement, tantôt à fleur d’espoir, toutes ces voix redisent, entre murmures et cris de détresse, le traumatisme des interrogatoires et les ineffaçables « mâchoires de la mort ».

L’écrit du cri

Comme chez les Anciens, le cri, mon cri, connote une telle diversité d’acceptions et d’allures qu’il m’était à peu près impossible d’en trouver le solfège adéquat. Souvent sauvage et obscène, épouvantable et exacerbé (du latin « acerbus », pénible, douloureux, irrité), quelques fois étouffé ou ambigu mais rarement univoque, le cri, bien au-delà des mots, se met aussi hors de portée. Les tortionnaires lancent parfois (p. 7-9) une ololugè (ολολυγη) d’une extrême violence, même si cette violence s’exprime dans les termes plus ou moins intelligibles d’une langue étrangère (mes. 150-152, voir ci-dessus)46. Même si le parlato du ténor (mes. 153 et sq.) reste libre, contenu et atténué entre piano et pianissimo, son interprétation ravivera certainement les échos de sombres dictateurs ou ceux plus lointains de cette vieille nourrice après qu’Ulysse eut liquidé tous les prétendants: « En voyant tous ces morts et ces ruisseaux de sang, devant l’exploit, [la vieille nourrice] allait pousser la clameur [ολολυξαι] de triomphe47 » (Homère). Mais s’agissant du cri des victimes, j’emprunte le plus souvent une tout autre notation, parfois en valeurs longues, parfois la bouche fermée (p. 11, voir ci-dessous). Je songeais à certaines lamentations qu’évoque encore l’Odyssée lors des sacrifices. Quand par exemple le boutupos (le tueur de bœuf) accomplit son geste, « la bête tombe inerte, sous les clameurs sacrées [ολολυξαν] des filles, des brus et de la vieille reine Eurydice48 ». Pindare emploiera une même ololugè pour désigner toutes sortes de cris, comme ceux ambigus de ces victimes qui « par des ululements […] apprirent le destin49 » (Αις ολολυγαις [ ] εμαθον δʹοτε μοιραν). De même, provoqués par une situation aussi stupide qu’inéluctable, les cris de désespoir qui déchirent les voix de mes condamnés (mes. 144, 147, 152, voir ci-dessus), pourraient se confondre avec les « ululements » de leurs bourreaux…

De son côté, Aristophane invente de nombreuses expressions pour écrire les cris. Je pense aux Grenouilles qui ont créé un lexique fait de multiples nuances et sonorités, toujours à la lisière des émotions les plus indicibles. Si par exemple le « apapaï » (Απαπαι,, v. 57) peut traduire la duelle douleur de l’amoureux, le « ti iattataï » (Τι ιατταται, v. 649), avec une sorte de bégaiement d’incompréhension, ressemble à un dramatique pourquoi ? sans réponse. Et, sur les rives des enfers, ces curieux batraciens boutent leurs onomatopéiques « brekekex, koax, koax ! » (v. 220, 225, etc.) avant d’imiter les graves cris de leurs proies βοαν (v. 212), ιαχηζω (v. 217), des cris que lanceront et conjugueront à leur tour les membres du chœur: « alors nous vociférerons [κεκραζομεσθα] autant que notre pharynx y pourvoira50 ».

Hélas, au-delà de ce riche vocabulaire, il est difficile d’explorer la notation musicale de tous ces chœurs et nombreux cris qui, en dehors de Timothée, n’ont pas laissé de traces précises. Néanmoins, l’Antiquité présente des exemples concrets de métriques dont le déchiffrement donne quelques idées. Des idées qui révèlent une originalité dramatiquement toujours efficace et stimulante.

Cri et rythmes brisés

Au vers 316 des mêmes Grenouilles, on entend le cri rituel des choreutes évoquant le dieu Iacchos (Ιακχ, ω Ιακχε), un dieu assimilé à Dionysos et qu’on vénérait lors des mystères d’Éleusis. Ici, la musique d’Aristophane ne pouvait qu’adopter la métrique bachique (u - -) de ces Iacchos, autrement dit le rythme de Dionysos. Ce rythme qui s’incarne dès les premières impulsions de mon Cri prendra à son tour les visages barbares du satyre quand des geôles meurtries émergeront les « Zu Hilfe », les « Aiuto » (mes. 60, 68) et autres appels au secours des prisonniers.

Les tortionnaires martèlent quant à eux des rythmes souvent asymétriques – proches de l’ancien genre sesquialtère – qui interrompent parfois le chant du narrateur par des appuis irréguliers (p. 5, mes. 71 par exemple) et forcent l’agressivité de leurs traits. Une agressivité capable d’en casser les phrases, bouleverser la syntaxe, entrechoquer les mots (p. 7). Je pense ici à Sophocle qui n’a pas hésité à briser la métrique régulière de son drame au moment où Jocaste interloquée suspecte le sort funeste de Polybe. Comme la voix soudain tranchée, le vers, suspendu sur le cinquième pied, trahit la plus intense des émotions:

Πϖς ειπας; η τεθνηκε Πολυβος; / Comment dis-tu ? Il est mort, Polybe ?

C’est la réponse du messager qui rétablira l’équilibre rythmique du trimètre habituel :

Ει δε μη

λεγω γ’ εγω ταληθες, αξιϖ θανειν / si ce n’est pas la vérité, que je meure !51

Ailleurs, versatiles et enjôleurs, les tortionnaires exagèrent leurs consonnes fricatives, chuintantes et par trop doucereuses. Alors leurs voix épousent ici des triolets caressants (p. 5), répètent là des motifs faussement naïfs, des boucles formant les rubans de leur feinte irresponsabilité (p. 14).

Les gémissements des prisonniers, eux, butent quelques fois sur des silences comparables aux vides mortels de Tecmesse. Véritable suspension dans l’écoulement du temps, ces vides perforent leurs derniers souffles (voir ci-dessus), excèdent l’émergence d’un quelconque sens, les « accords vagabonds » ne trouvant même plus les résolutions qu’instaurait l’Œdipe roi de Sophocle. D’autres fois, leurs rythmes sur le point de se rompre, notés de façon plus ou moins aléatoire, font surgir la terrible réalité de leur folie grandissante, quasi inhumaine. Leur vocalité, comme celle d’une Pythie contemporaine, balaie la frontière de toute langue intelligible et, à la manière des rituels archaïques, titille notre cerveau reptilien, l’entraînant comme les voix varésiennes jusqu’aux territoires incertains d’un pré-langage où cris et borborygmes rapprochaient peut-être les espèces humaine et animale. Dans un essai bien documenté, François-Bernard Mâche dit à ce propos que « l’indétermination sémantique [de la musique] lui assure un ancrage indispensable dans des niveaux psychiques inaccessibles ou presque à la conscience linguistique. La musique nous relie fortement à l’inconscient mythique, et peut-être même à l’animalité52 ».

Cri et forces politiques

Nous sommes en effet les seuls à penser qu’un homme

ne se mêlant pas de politique mérite de passer,

non pour un citoyen paisible, mais pour un citoyen inutile.

Thucydide

Si chacun des groupes vocaux avait au départ une définition assez claire, on a pu constater que les voix s’aventuraient jusqu’à une certaine confusion. Après le deuxième solo du contre-ténor et le « retour des interrogatoires » (mes. 55-67), les voix se juxtaposent en effet, se troublent et se chevauchent peu à peu dans une indistincte mêlée. Les cris piétinent alors tout discernement et sèment le doute sur leur passage avant de refaire surface sous de nouveaux oripeaux et allures, çà et là prêts à confondre leurs masques. Avec l’élaboration de cette œuvre, je ne pouvais refaire la caricature manichéenne, infantile et désastreuse des bonnes consciences qui épinglent bourreaux et victimes comme bons et méchants de chaque côté d’un arbitraire « axe du mal ». J’engage ici ma responsabilité personnelle et politique, au même titre que Pierre Vidal-Naquet qui l’a écrit et prouvé en d’autres circonstances.

À la dernière page (voir ci-dessous), seul comme au début et au centre de l’œuvre, le narrateur invective les « cosmocrates »53, ces juges et hérauts de nos modernes géostratégies, ces « seigneurs pour un temps » dont les mots d’ordre et agissements « sécuritaires » à l’égard des nouveaux serfs ne semblent pas avoir d’autres but que l’or (doré ou noir) qu’ils amassent pour leur seul profit. Rappelant ensuite les exactions des tortionnaires et le cri des « sans-soleil », le chant du narrateur s’abolit en lointains échos, quasi anéantis et privés de mélodie comme dans l’ekmélè des Anciens. Sa déclamation et son rythme, comme sa « bouche brisée » (κεκλασμενα), sont au bord de l’extinction. Pourtant, sa voix rebondit finalement en un cri puissant, lancé vers un futur peut-être plus proche des ultimes crescendi varésiens que des tragiques épisodes de Timothée…

Avec le retour de toutes ces voix et motifs générateurs, variés et autrement distribués, se dessine une courbe faite de pics (mes. 81, 96, 152) et de creux nécessaires à l’épanouissement d’une forme essentiellement dynamique. Il me fallait élaborer « le diagramme des forces actives contenues en elle54 » pour qu’elle ouvrît d’autres espaces, d’autres temps enfouis dans les méandres de la mémoire. Comme le dit en effet le livret de Dubreuil, « le cri vient de la mémoire » (mes. 185), celle quasi mythique des combattants d’Eschyle ou de Thucydide, de Sparte ou de la Sicile, mais aussi celle des victimes et insurgés d’aujourd’hui, de la Grèce du second après-guerre ou de l’actuelle Syrie. C’est également la mémoire musicale de ces quelques pages dont « les forces actives » pourraient raviver les cris et rendre hommage à Ingrid Betancourt. Ce modeste Cri contribuera peut-être à faire entendre sa voix et celle d’une liberté intangible et sans compromis, une liberté qui ne s’est jamais inclinée devant les dieux omnivores du profit et de la haine. Porteur de message ou simple métaphore de la création artistique, seul un tel cri poussé et soutenu comme sa courbe dynamique trouve sa vraie place dans la cité. Je me souviens du Requiem d’Akhmatova : « L’on bâillonne ma bouche torturée, à travers laquelle crient des millions d’êtres55 ».

Vers de nouveaux débats ?

La musique t'élève vers des sphères où même la pensée n'a point accès

Musik ! Sie erhebt dich in Sphären, In die der Gedanke nicht dringt.

Hugo von Hofmannsthal

Peut-être pourrait-on reprendre le débat initié par Aristophane et, comme le Dionysos des Grenouilles, faire remonter des enfers de nouveaux Eschyle et Euripide, confronter leurs techniques et esthétiques pour évaluer les nôtres. Voir quels seraient les moyens les plus aptes à ébranler une société en crise comme celle d’Athènes au début du Ve siècle avant J.-C. L’art savant (sophos) d’Eschyle ou de Xenakis avec des effets violents atteindra-t-il mieux le spectateur que celui des Euripide contemporains qui « donnent du plaisir » en jouant principalement sur le discours et le « poids des mots » ?

On pourrait aussi se demander comment le corps de l’auditeur aujourd’hui « rectifié par les remèdes et la prédiction médicale56 » (Serres), repoussant la souffrance et la mort, comment ce corps percevra-t-il ces divers spectacles ? Les émotions suscitées par le cri de Timothée auront-elles les mêmes effets sur ce corps nouveau, sanitaire et aseptique ? Seront-elles unilatérales ?

Au-delà des mots, des récits et explications rationnels, au-delà de la métrique et des lois acoustiques, le cri se heurte aux frontières des consensus et, comme la musique, s’« élève vers des sphères où même la pensée n’a point accès57 ». Et, « reçu par le tympan généralisé de la peau58 » (Serres), c’est tout un frisson qui m’enlace, un sentiment physique qui m’enveloppe et m’ouvre les portes d’un paradis que je croyais perdu. Le cri me fait alors entrer dans les vibrations de l’autre, métamorphose nos échanges. Le contre-ténor Dominique Visse, dédicataire de cette œuvre, m’a dit récemment qu’en explorant les cris suggérés par cette partition, il découvrit en lui-même un potentiel vocal qu’il ne savait jusque-là posséder ni pouvoir extraire, dont il ignorait même la stupéfiante existence, sa teneur acoustique et donc la nature particulière des effets dramatiques qui en pouvaient résulter. Peut-être pourrait-il toucher autrement l’épiderme de nos auditeurs ? Cette voix des tréfonds, comme un magma volcanique dont Antonin Artaud espérait l’éruption en torturant ses interprètes, cette voix s’exclut nécessairement des lois et coutumes artistiques. Kainotomia au regard des convenances et pour nos sociétés policées, elle est aussi et bien souvent la « chance d’un fruit mûr59 » (Paul Valéry).

Notes

1Cet article reprend et développe ma communication du 2 mars 2011 dans le cadre du colloque international « Harmonie et mélodie dans l’Antiquité » à l’Ecole Normale Supérieure, de la rue d’Ulm, Paris.

3Platon, Le Banquet, 189e-192, Les Belles Lettres, coll. Classiques en poche, p. 58-68.

4Platon, « το εις τον ουρανον αναβασιν επιχερειν ποιειν, ως επιθησομενων τοις θεοις », ibid., 190c.

5Le συμβολον– que Paul Vicaire traduit par complément – désigne à l’origine un objet coupé en deux, dont deux personnes conservaient chacune une moitié, transmise à leur descendance afin d’établir et reconnaître les liens d’hospitalité.

6A. Boucourechliev, commentaire littéraire et musical à propos de L’Or du Rhin de Wagner, L’Avant-Scène Opéra, nov./déc. 1976.

7Théodore Reinach a pu transcrire et publier ces précieuses partitions dès 1919 sous le titre « Nouveaux fragments de musique grecque », Revue archéologique 5/10. Dans La Musique grecque, Paris, Payot, 1926, l’auteur reprend ces mêmes fragments (pages 202 à 206) dans un ordre qui n’est cependant plus celui du papyrus. L’ouvrage est réédité sous le même titre aux Éditions d’aujourd’hui, coll. Les introuvables, Paris, 1979.

8À partir de divers manuscrits, le Danois Marc Meibom publia en 1652 Sept traités d’auteurs grecs et latins, où aux côtés d’Aristoxène ou Quintilien figure un certain Alypius qui rédigea au Ier siècle de notre ère un traité fort précieux. Le texte de ce dernier présente 45 tables extrêmement précises qui donnent l’ensemble du solfège antique avec les signes correspondant aux 3 genres (enharmonique, diatonique, chromatique), pour les 18 degrés de chacun des 15 tropes connus des Anciens, sur les quatre octaves en usage.

9À ce jour n’est disponible que l’enregistrement de ce fragment par Gregorio Paniagua et l’ensemble Atrium Musicæ, HMA 1901015, 1979. Compliquée, il est vrai, par des lacunes assez importantes dans la partition, cette interprétation n’est peut-être pas idéale. Au sujet du Papyrus de Berlin, Lamento de Tecmesse

CD « De la pierre au son, Musiques de l’Antiquité grecque », Ensemble Kérylos, dir. Annie Bélis, CD k617069 – M7 865, France 1996. (enregistrement du Lamento de Tecmesse et de quelques fragments instrumentaux).

10Lors de son périple vers Delphes, le nombril du monde, Apollon s’est arrêté à Athènes. C’est là que du haut de l’Acropole, Zeus dont « la voix hante le roc » a fait de son fils le dieu Paian.

11Le dictionnaire Bailly, par exemple, donne ces multiples définitions du péan (p. 1437): « I Péan, chant solennel à plusieurs voix [chœur ?] que l’on entonnait dans les occasions importantes, surtout en l’honneur d’Apollon, qqf. d’autres divinités, même de plusieurs dieux à la fois, partic.: 1. Chant de plainte, chant pour demander le salut et la délivrance, IL. 1. 473. // 2. chant funèbre // 3. chant de combat, avant ou pendant la bataille [...], p. suite, après le combat: chant de victoire, IL. 22. 391; [...] παιανα ποιεσθαι, XÉn., Hell. 7, 4, 36, entonner le péan [...] // 4. p. ext. chant de joie, chant de fête, chant d’allégresse [...] II péan, pied de 3 brèves et 1 longue diversement combinées [...] ».

12Je pense au témoignage de Plutarque :

« και θαληταν τον Κρητα, ον φασι κατα τι πυθοχρηστον Λακεδαιμονιους παραγενομενον δια μουσικης ιασασθαι, απαλλαξαι τε του κατασχοντος λοιμου την Σπαρτην͵ καθαπερ ϕησι Πρατινας. [...]», « et Thalétas le Crétois qui, appelé, dit-on, sur l’ordre de la Pythie, guérit les Lacédémoniens par la musique et délivra Sparte de la peste qui la ravageait, comme le raconte Pratinas. », op. cit.

13Annie Bélis, Un Ajax et deux Timothée, Revue des Études Grecques, Les Belles Lettres, tome 111, Paris, janvier-juin 1998, p. 74-100.

14A. Bélis, ibid., p. 92.

15Pindare, « Διθυραμβος: ο Διωνυσος... Πινδαρος δε φησι λυθιραμμον: και γαρ Ζευς τικτομενον (Διωνυ σου) επεβοα : λυθι ραμμα, λυθι ραμ μinα. », in Œuvres complètes, trad. par Jean-Paul Savignac, Minos, coll. La Différence, rééd. 2004, fr. 85, p. 518.

16Pindare, « Οθι παιδες Αθαναιων εβαλοντο φαενναν κρηπιδ ελευθεριας. »,Dithyrambe77, ibid., p. 516.

17Théodore Reinach, op. cit., p.140.

18Voir à ce sujet l’intéressant commentaire du compositeur Tôn Thât Tiêt, CD Viêt-nam – Musique de Hué, Inédit, W261073.

19Florence Dupont, Le théâtre d’Eschyle, Lausanne, Ides et Calendes, 2015, p. 43. Voir aussi Zozie Papadopoulou et Vinciane Pirenne-Delforge, « Inventer et réinventer l’aulos », in Pierre Brûlé et Christophe Vendries (éd.), Chanter les dieux. Musique et religion dans l’Antiquité grecque et romaine, Presses Universitaires de Rennes, 2001.

20Euripide, « ε ε. θανουσα τϖνδ ’ αλγεων λαθοιμαν. », Les Suppliantes, Paris, Les Belles Lettres, 1976, p. 106, v. 86.

21Florence Dupont, op. cit., p. 36.

22Michel Serres, Les Cinq Sens, Paris, Fayard, coll. Pluriel, 2014, p. 165-166.

23Edgard Varèse, Nocturnal, œuvre commandée par et dédiée à la Fondation Koussevitzky, Ricordi, New York, 1969.

24Dans la préface de la partition, Chou Wen-chung (un disciple de Varèse qui a complété et édité la partition de ce Nocturnal) précise : « Varèse planned the use of all sorts of speech sounds as well as such vocal effects as yelling, grunting, moaning, puffing and hissing ».

25L’« εκμελη »désignait dans l’Antiquité une phrase musicale hors du chant (« μελος ») défini par les genre et forme choisis.

26Francis Wolff, Pourquoi la musique ?, Paris, Fayard, 2015, p. 96. Voir aussi Claude-Henri Chouard, L’Oreille musicienne. Les chemins de la musique de l’oreille au cerveau, Paris, Gallimard, 2001, p. 90.

27Platon, « Συνελθων και συντακεις τω ερωμενω, εκ δυοιν εις γενεσθαι. », op. cit., 192e, p. 71.

28Il faut préciser que la composition de Varèse s’interrompt à la mesure 93.

29Plutarque, Propos de banquet I, 1.

30François-Bernard Mâche, L’Œil du cyclone, avant-propos des actes du colloque Varèse, vingt ans après…, in La Revue musicale n° 383-384-385, Paris, Richard-Masse, 1985, p. 9.

31Nigel Osborne, in La Revue musicale, ibid., p. 147.

32Dans l’Agamemnon d’Eschyle, le chœur s’adresse à Cassandre en ces termes :

« Φρενομανης τις ει θεοφορητος, αμφι δ αυτας θροεις νομον ανομον, οια τις ξουθα ακορετος βοας, φευ, ταλαιναις φρεσιν [...] », trad. de Pierre Judet de La Combe, Paris, Les Belles Lettres, 2015, p. 92.

33Polla ta dhina (1962) reprend l’ode chorale de l’Antigone de Sophocle, v. 332-375.

34Kostas Papaïoannou, La Civilisation et l’Art de la Grèce ancienne, Paris, Librairie générale française, 1990, p. 159, cité par Makis Solomos, Iannis Xenakis, Mercuès, P.O. Editions, coll. Échos du XXe siècle, 1996.

35Franz Liszt, lettre à la princesse Wittgenstein, 9 février 1874, trad. Brigitte François-Sappey.

36Makis Solomos, op. cit., p. 51.

37Jean-Pierre Vernant et Pierre-Vidal Naquet, Mythe et tragédie en Grèce ancienne, Paris, Éd. La Découverte, coll. Textes à l’appui, 1986, p. 136-137.

38L’épisode est rappelé aux vers 49-54 de l’Agamemnon d’Eschyle.

39Pierre-Vidal Naquet, op. cit., p. 146.

40Ibid., p. 150.

41Pierre Judet de La Combe, introduction à Eschyle, Agamemnon, Paris, Les Belles Lettres, 2015, p. 160.

42Bruno Ducol, Le Cri, Lyon, Éditions Musicales Rubin, 2006 ; CD Harmonia Mundi, Ensemble Clément Janequin, Dominique Visse, 2009.

43Le commentaire de Jean Alaux qui évoque ici le théâtre d’Eschyle (op. cit., p. XXIII) pourrait très bien s’appliquer à l’Orestie de Xenakis (comme à mon propre Cri). Les grands cris (p. 135) de tout le chœur (des nuages fortississimo)sur le nom de « Zeus » et sur « moira » (destin) vont tout à fait en ce sens.

44Épitaphe de la poétesse Êrinna (IVe siècleav.J.-C.) :

« Λωι τ ερος κυκνου μςι κρθορςοο ηε κολοιων ςκ ρωεγνμ ο ειαρςι κνιαδιναμενος νεφελςα.ι. », trad. de Sylvia Lipa et Jacques Lacarrière, Dans la lumière antique, Paris, Éd. Philippe Lebaud, 1999, p. 139.

45C’est ainsi que Théodore Reinach traduit l’ηγεμων antique, op. cit., p. 40.

46C’est par exemple sous couvert de la « Beizopàsnost » (la Sécurité soviétique) que sévissait le KGB (Comité Général de la Beizopàsnost).

47Homère, L’Odyssée, chant XII, Γ, v. 408, Paris, Les Belles Lettres, tome III, 2002, p. 232.

48Homère, chant XII, G, v. 450, op. cit., tome I, p. 112.

49Pindare, Péan XIII = 52n (e), v. 5, op. cit., trad. Jean-Paul Savignac, p. 476.

50Aristophane, « Αλλα μην κεκραζομεσθα γ‘ οποσον η φαρυξ αν ημων χανδανη », v. 258, Les Grenouilles, trad. Pierre Judet de La Combe, Paris, Les Belles Lettres, 2012.

51Sophocle, Œdipe roi, v. 943-944, Paris, Les Belles Lettres, tome I, 1940. Pour traduire l’agitation ou la méfiance, Euripide pervertit lui aussi la scansion régulière, en particulier dans Ion, v. 210 ou 566.

52François-Bernard Mâche, Musique au singulier, Paris, Odile Jacob, 2001, p. 108.

52 Thucydide, Histoire de la guerre du Péloponèse (II-40), Trad. Denis Roussel, Gall. La Pléïade

53L’expression est empruntée à Jean Ziegler qui a créé ce néologisme (notamment dans son ouvrage L’Empire de la honte) pour désigner les responsables de la dette et de la faim qui asservissent les pays pauvres.

54Nouritza Matossian évoque ainsi les formes de l’art chez Piet Mondrian, comparables à la dynamique xenakienne (Iannis Xenakis, Paris, Fayard, 1981, p. 76).

55Anna Akhmatova, Requiem, in Poème sans héros et autres poèmes, Paris, Gallimard, coll. Poésie, 2007, trad. Jean-Louis Backès, p. 199.

56MichelSerres, op. cit., quatrième de couverture.

57Ce sont les mots que chante Flamand dans le Capriccio de Richard Strauss et Hugo von Hofmannsthal.

58Michel Serres, op. cit., p. 151.

59Paul Valéry, « Palme », Charmes, in Œuvres complètes, Paris, Gallimard, coll. Bibliothèque de la Pléiade, t. I, 1957, p. 155.